| “老いじたく”の栞(その2) | ||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

目 次 表題をクリックするとそのページに飛びます! “老いじたく”の栞(その1) 法律監修者の言葉(弁護士 池田 正利) 第1章 はじめに 1.死ぬ前に後悔すること 2.老い先に待ち受けるもの 【気になる話題】平均寿命、平均余命等 3.老後の楽しみ 第2章 老いじたくとは何か 第3章 老いじたくの具体例 第4章 財産管理等からみた老いじたく 1.はじめに 2.財産相続の基礎事項の習得 A 相続とは B 法定相続人と法定相続分 C 代襲相続 D 相続人の欠格と推定相続人の廃除 E 相続の単純承認、限定承認、相続放棄 【気になる話題】 増える相続放棄 F 遺留分制度 G 特別受益の持戻し H 寄与分制度 Ⅰ 相続財産 J 遺産分割 遺産分割協議書の例 K 相続開始(死亡)後の相続税納税までの主な 【気になる話題】 死後離婚 【気になる話題】 相続法制の改正へ “老いじたく”の栞(その2) 3.遺言書作成のすすめ 遺言書の書き方の例 ① 一般的な遺言書の例 ② 相続人が農家の場合の例 ③ 妻に全財産を相続させる場合の遺言書の例 4.尊厳死宣言書(又は事前指示書)の作成 尊厳死宣言書の例 5.エンディングノートの作成 6.財産管理・事務代行契約書の作成 施設入居中のペット飼育委託契約書の例 7.死後の事務委任契約書の締結 死後の事務委託契約書の例 8.任意後見制度の利用・・・判断能力のあるうちに活用・・・ 9.成年後見制度の利用・・・判断能力の減退・喪失の段階・・・ 10.悪徳商法や特殊詐欺への対応 「クーリングオフ制度」 11.相続及び相続税対策 【あとがき】 |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 3.遺言書作成のすすめ | ||||||||||||||||||||||||

| 従来日本では、遺言書は一般にあまり作成される風潮はなかったと思われますが、昨今では、国民の権利意識の高まり、財産の増加等を背景として、遺言書作成も増加しているようです。 皆さんも遺言書作成を検討してみては如何でしょうか。遺言書を作るにはまだ早いと思われているかも知れませんが、何時認知症になったり、思わぬ事故にあったりしないともかぎりません。 遺言書は、判断力がある、元気なうちに作っておく必要があります。 これも老いじたくの一環なのです。 |

||||||||||||||||||||||||

| (1) | 遺言書作成の目的 | |||||||||||||||||||||||

| 相続開始のとき、遺言書がないと法定相続分による相続になるか、相続人全員による遺産分割による相続になるのが、普通一般的な例ですが、全相続人で順調に納得してことが進めば、何ら問題はありません。一般に各相続人は一円でも多く相続したいのが人情というもので、遺産分割に際しては一族間に醜い争いが生じやすいのも又事実です。 この一族の争いを封じ込めるのが遺言の制度です。 |

||||||||||||||||||||||||

| (2) | 特に遺言書の作成を推奨したい場合は、次のとおりです。 |

|||||||||||||||||||||||

| ① 子供がいない場合 ② 離婚した妻又は夫に子供がいる場合 ③ 内縁関係の人がいる場合 ④ 相続人となる家族間の仲が悪い場合 ⑤ 未成年者の子や障害者、介護が必要な子等がいる場合 ⑥ 妻等特定の者に対して、法定相続分を超える遺産を相続させたい場合 ⑦ 財産を残したい人、残したくない人がいる場合 ⑧ 介護、病気、事業その他で苦労をかけた子供、その配偶者その他の親族に報いたい場合 ⑨ 農家の場合、農地の離散を防ぎたい場合 ⑩ 特に法定相続分による相続を確実に実現したい場合・・・世の中には法定相続ににより相続分を取得できると思っても、相続人の配偶者等が“権力”を行使して一部の相続人の相続分を横取りしてしまうケースもありえます。 ⑪ その他、推定相続人の廃除、遺産の社会への寄付、自分の死後の墓、葬儀、供養を予め決めて置くこと、認知をしたい場合など |

||||||||||||||||||||||||

| * | 特に自分と同居して、長い年月にわたり病気や介護で苦労をかけた子供の配偶者には、相続権がありませんので、何らかの形で報いてやることが必要と思いませんか。(その配偶者を養子にする手もあります。)今日では子供たちが親の面倒を見ないでおいて、相続では均分相続を要求する例はありそうです。 |

|||||||||||||||||||||||

| (3) | 遺言書作成の時期 | |||||||||||||||||||||||

| 特に決まっておりませんが、自分に判断能力があるうちに、思い立ったら吉日とばかりに、遺言書を作成する必要があります。 物忘れがひどくなったり、認知症になってからでは手遅れです。 |

||||||||||||||||||||||||

| (4) | 遺言書作成の方式 | |||||||||||||||||||||||

| 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言等の方式がありますが、後日の一族の紛争を防止するためには、若干の費用がかかりますが、公証人による公正証書遺言が望ましいと思われます。 | ||||||||||||||||||||||||

| ① | 自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。 |

|||||||||||||||||||||||

| イ. 書式,用紙 法定の書式はなく、用紙も便箋や文字が書ける普通の用紙で構いません。 表題は遺言書とすべきでしょう。 ロ. 筆記具 筆記具は、ボールペン、筆、万年筆のいずれでもOKです。 ハ. 作成日付 きちんと作成した年月日を記入しましょう。作成の年月日のないものや年月だけの ものは無効になります。 ニ. 氏名 できるだけ戸籍上の氏名を記入して下さい。 ホ. 印 印は、実印や認印でOKです。 |

||||||||||||||||||||||||

| * | この自筆証書遺言書は、封筒に入れ、封印しておき、かつ、封筒に遺言書という文字と名前を記入しておきましょう。 |

|||||||||||||||||||||||

| ② | 公正証書遺言 公正証書により遺言をするには、次のような手続きになります。 |

|||||||||||||||||||||||

| イ.遺言者本人が公証役場に行き、公証人に直接遺言の内容を話すこと。 ロ.立会の証人が2名必要です。 次の人は、証人になれません。 ・未成年者 ・推定相続人、受遺者、それらの配偶者並びに 直系血族 ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 ハ.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、 又は閲覧させること。遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、 各自これに署名し、印を押すこと。 ニ.公証人がその証書は、法定の方式に従って作ったものであることを付記して、 これに署名し、印を押すこと。 |

||||||||||||||||||||||||

| * | 上記証人は、専門家に公正証書遺言を依頼するときは、その専門家が用意してくれますが、もし自分で作成する場合で証人がいないときは公証人に相談すると良いでしょう。 |

|||||||||||||||||||||||

| ③ | 長所と短所 自筆証書遺言は、自ら作成するので、費用が掛からないし、遺言の作成事実やその内容を秘密にできことや証人の立会も必要がない長所がありますが、反面、法定要件が具備しないと無効となるおそれ(年月日を書き忘れた、印を押すのを忘れた等のとき折角書いたのに無効になります)、遺言書の紛失、偽造、変造等の危険があります。その上、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所にこれを提出し、その検認を受けなければなりません。保管者がいない場合で、相続人が遺言書を発見した後も同様です。 これを提出せず、又は裁判所以外で開封したときは、5万円以下の過料に処されることになっています。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | この検認手続きとは、遺言書の偽造、変造を防ぎ、遺言書を確実に保存することを目的とし、遺言書の状態を調査する手続きです。この検認手続きには、裁判所に提出、検認請求してから、実務的には1~2ケ月ぐらい時間がかかると言われており、検認請求のための書類も多いのが現状です。 |

|||||||||||||||||||||||

| なお、自筆証書遺言の場合、裁判所のこの検認を受けないと、不動産の所有権移転登記を申請しても、却下されます。 |

||||||||||||||||||||||||

| 一方、公正証書遺言では、公正証書遺言書の原本は、公証人が保管し、安心できること、家庭裁判所の検認手続きが不要になること、公証役場の遺言検索システムにより、遺言者の死後、遺言書の存否が調査できること等の長所がある反面、証人2名が必要であること、このことから遺言内容の秘密がもれるおそれがあること、費用が若干かかること等の短所もあります。 |

||||||||||||||||||||||||

| なお、公正証書遺言証書があると、裁判所の検認手続きが不要のため、不動産の相続登記を申請するときに、威力を発揮します。この登記申請には、添付書類として、原則として被相続人の死亡したことを証する戸籍謄本と相続する当該相続人の戸籍謄本・住民票、評価証明があれば、迅速にかつ簡単に(他の相続人の戸籍謄本や印鑑証明などを貰うことなく)、登記申請ができるのです。・・・これは実務上の大きなメリットです。 |

||||||||||||||||||||||||

| ④ | 遺言書は書き換えることができます。最後の遺言が有効になります。 |

|||||||||||||||||||||||

| (5) | 遺言できる事項 法律上遺言としての効力が認められるのは、法定の遺言事項に限られます。その法定遺言事項としては、〇推定相続人の廃除及びその取消 〇相続分の指定及び指定の委託 〇遺産分割方法の指定及び指定の委託、遺産分割の禁止 〇遺贈 〇認知 〇遺言執行者の指定及び指定の委託等があります。 法律に定められていないことを遺言書で付言する事項を付言事項といいますが、法的効力はありません。しかし、遺言者の意思や希望が尊重されて結果的に実現されることがあります。 付言事項の例としては:葬式や法要の方法の付言、遺体の処置方法の付言、家業の発展、家族の幸福を祈念する付言、親族、兄弟姉妹間の融和を祈念する付言、家訓の順守方の付言、家業の農業を継続するため、農地等を長男に相続させるために、遺留分減殺請求をしないことを希望する付言等があります。 |

|||||||||||||||||||||||

| (6) | 遺言書の書き方の例 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| ① | 一般的な遺言書 |

|||||||||||||||||||||||

| 遺言書 遺言者 取手一郎は、以下の通り遺言する。 1.遺言者は、下記の不動産を妻取手 花子に相続させる。 (1)土地 所在 茨城県取手市○○町○○丁目 地番 ○○番 地目 宅地 地積 ○○.○○平方メートル (2)建物 所在 茨城県取手市○○町○○丁目○○番地○○ 家屋番号 ○○番○○ 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 ○○.〇〇平方メートル 2階 ○○.○○平方メートル 2.遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を、長男○○○○に相続させる。 記 ○○銀行○○支店の 普通預金 口座番号 ○○○○ 定期預金 口座番号 ○○○○ 3.遺言者は、遺言者所有の下記の株式を、長女○○○○に相続させる。 記 口座開設者・加入者 遺言者 口座番号 ○○証券株式会社○○支店○○○○ 銘柄 ○○○○株式会社普通株式 数量 1,000株 (*これは上場株式の場合) 4.遺言者は、その他の一切の財産については、妻取手花子に相続させる。 5.遺言者は、本遺言の遺言執行者として、妻取手花子を指定します。 遺言執行者には、遺言者名義の預貯金の名義変更、払い戻し、解約など、 この遺言の内容実現のため必要な行為をする権限を与えます。 6.(付言事項) 子供達全部が一応立派に成長していることに安心しています。 お母さんに土地建物を相続させることにしたのは、この土地建物はお父さんと お母さんが、苦労して建てたものであり、私の死後、お母さんの住む場所がな くなることをさけるためですから、この点重々理解してください。 今後もお母さんを十分支援してください。これを最後のお願いとします。 平成○○年○月 〇日 茨城県取手市○○町○○丁目○○番〇号 取手 一郎 ㊞ |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| ② | 相続人が農家の場合の遺言書の例(長男が農業を継承の例) |

|||||||||||||||||||||||

| 遺言書 遺言者 取手一郎は、下記の通り遺言する。 1. 遺言者は、その所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産を、遺言者の 長男取手次郎(平成〇年〇〇月〇日生)に相続させる。 ① 土地 イ. 所在 茨城県取手市○○字○○ 地番 ○○番 地目 田 地積 ○○平方メートル ロ. 所在 茨城県取手市○○字○○ 地番 ○○番 地目 畑 地積 ○○平方メートル ハ. 所在 茨城県取手市○○字○○ 地番 ○○番 地目 宅地 地積 ○○平方メートル (その他の田畑の表示・・・省略) ② 建物 (主たる建物) 所在 茨城県取手市○○字○○番地〇 家屋番号 ○○番の〇 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 〇〇平方メートル 2階 ○○平方メートル (付属建物) 符号1.種類 倉庫 構造 木造瓦葺平屋建 床面積 〇〇平方メートル 符号2.種類 物置 構造 木造瓦葺平屋建 床面積 〇〇平方メートル (その他の付属建物の表示・・・省略) |

||||||||||||||||||||||||

| 2. 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、遺言者の長男取手次郎を指定する。 遺言執行者は、金融機関に対する預金の名義変更、解約、払い戻し等の本 遺言執行のため必要な一切の権限を有する。 |

||||||||||||||||||||||||

| 3. (付言)遺言者が上記の遺言をするのは、長男取手次郎が、これまで遺言者と 同居・扶養し、その面倒をみてくれ、これからも面倒を見てくれること、家業の農 業を継承してくれること、また農業の継承・続行には上記財産が必要なこと、さら に遺言者の長女〇〇、次男取手三郎には、それぞれ独立や婚姻等に当たり相 当の援助や遺産分与がすでになされていること、その他諸般の事情を考慮して、 決定したことであるので、遺言者は、子供達が本遺言の趣旨を了解し、末永く 仲良く過ごすことを心から強く希望する。 従って、遺言者の意思を尊重し、遺留分減殺請求等を行なわないように強く希 望する。 平成○○年〇〇月〇〇日 茨城県取手市○○ 123番地 遺言者 取手一郎 ㊞ |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| ③ | 妻に全財産を相続させる場合の遺言書の例 |

|||||||||||||||||||||||

| 遺言書 遺言者○○は、次の通り遺言する。 1. 遺言者は、次の不動産を含む全財産の一切を妻○○に相続させる。 イ. 土地 所在 茨城県取手市○○町○○三丁目 地番 ○○番 地目 宅地 地積 ○○平方メートル ロ. 建物 所在 茨城県取手市○○町○○三丁目○○番地 家屋番号 ○○番の〇 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 ○○平方メートル 2階 〇〇平方メートル 2. なお、この遺言は、妻○○の長年に亘る苦労に報い、その老後の生活を保障 すること目的とするもので、子供達はこの趣旨を良く理解し、私の死後において の妻が尊厳ある、妻らしい人生を送れるよう応援を切にお願いする。(従って、 遺留分減殺請求等はしないこと強くを希望する。) 平成〇〇年○○月○○日 遺言者 茨城県取手市○○町○○三丁目○○番地 ○○ 〇〇 ㊞ (氏名) |

||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 4. | 尊厳死宣言書(又は事前指示書)の作成 | |||||||||||||||||||||||

| (1) | 安楽死とは・・・ | |||||||||||||||||||||||

| イ. | 死期が迫った病人に対して、その苦痛を緩和・除去して安らかに死なせることを安楽死というとされています。 この安楽死には、 ① 積極的安楽死・・・致死量の薬剤を投与する ② 消極的安楽死・・・延命措置をしない、或は中止して自然の死を迎えさせる 等のタイプがあり、この②消極的安楽死は尊厳死の問題とされています |

|||||||||||||||||||||||

| ロ. | 安楽死の問題点 安楽死は人為的に人間の生命を短縮する行為ですから、法律上殺人罪や同意殺人罪にならないかという問題があります。 最近の東海大付属病院事件に関する裁判例では、多発性骨髄腫に苦しむ患者に、医師が長男等の「早く楽にさせてほしい」との要請に従い、心臓停止の作用を持つ塩化カリウムを静脈注射して、数分後に死亡させた事件に対して、違法性を認め、殺人罪の有罪判決が平成7年に下されています。 又、川崎協同病院事件に関する裁判例では、ぜんそくの重症発作で意識不明になった患者の気管内チューブを医師が抜き、弛緩剤を投与したとした事件に対して、殺人罪の有罪判決が平成21年に最高裁で確定しています。 |

|||||||||||||||||||||||

| ハ. | なお、「安楽死は是か非か」について、文藝春秋平成29年3月号で特集していましたが、これは「脚本家」橋田壽賀子氏の同紙平成28年12月号で発表した「私は安楽死で逝きたい」が、大反響を呼んだのに伴い、146名の有識者に下記の項目から一つ選択させる調査を行い、60名から回答を得たものを発表しています。 A.安楽死(回復の見込みのない病気の患者が薬物等を服用し、死を択する ことと定義)に賛成 B.尊厳死(患者の意思によって延命治療を行わない、または中止するとと定 義)に限り賛成 C.安楽死、尊厳死に反対 調査結果は、安楽死に賛成 33人 尊厳死に限り賛成 20人 安楽死、尊厳死に反対 4人 選択しない 3人 この中で、感銘を覚えたのは、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の難病と戦っている学習院大名誉教授の篠沢秀夫氏は、安楽死、尊厳死に反対するとし、平成21年から人工呼吸器をつけてきて、最後まで戦いぬく覚悟で呼吸器をつけたので、安楽死など病気に負けることになるので、絶対に望まないし、考えることもないという趣旨の回答をされたということです。 |

|||||||||||||||||||||||

| ニ. | 尊厳死に関する我が国の法制や終末期医療に関するガイドライン 我が国では、尊厳死に関して法制化はされていません。 終末期医療のあり方についてガイドライン: 平成19年5月 厚生労働省「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」 が出されました。同ガイドラインは、終末期医療及びケアの在り方として、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本としたうえで、終末期医療を進めることが最も重要な原則であるとして、終末期医療及びケアの方針の決定手続を定めています。 その後、 平成24年6月 日本老年医学会 「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン 人工的水分・栄養補給を中心として」 など多くの学会より終末期医療に関するガイドラインが出されています。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | 上記厚労省のガイドラインが出されて以来、一度も延命治療終了による刑事事件は起きていないとのこと。(29.7.8朝日新聞の東京大学会田 薫子教授発言) |

|||||||||||||||||||||||

| * | 平成29年4月7日「日本臨床救急医学会」は、延命を望まない患者の蘇生等中止の手順についての提言を公表しました。 医師や救急救命士らで作られている同学会は、同日末期がんや進行性の難病等で延命治療を望まない終末期の患者が心肺停止になった場合、救急隊員が心肺蘇生等の処置を中止するかどうかの対応について、次のような統一的な手順を提言した。 (主な手順) 心肺停止の確認 蘇生措置の開始 医師・患者が記入した指示書の確認 かかりつけ医師への連絡 医師の指示に基づき蘇生等の処置中止 同学会は、この手順を参考に各地の消防当局で検討し、適切な対応に生かしてほしいとしているとのこと。(以上29.4.10読売新聞等による)。 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

(参考)この提言には、心肺蘇生等に関する医師の指示書の様式が示されている。 心肺蘇生等に関する医師の指示書(例) 当該患者が心肺停止となった場合、患者(あるいは代諾者)の自発的な意思に基づいて行われた「心肺蘇生等を受けない」決定を尊重し、心肺蘇生等を実施しないでください。指示にあたっては標準的な医療水準等を考慮し、患者(代諾者)と多専門職の医療従事者間において十分な話し合いを行ったうえで、意思決定についての合意が形成されています。

医師署名欄 : 平成 年 月 日 医療機関の名称: 所在地 県 市 町 連絡先電話番号 - - もしくは - - (時間外など) <患者(代諾者)記入欄> 私は、何者にも強制されず、治療についての判断ができる状態で「心肺蘇生等を受けない」決定をしました。心肺蘇生等を受けなければ命が失われることを理解したうえで、上記の指示内容についてかかりつけ医等と十分に話し合い、ここに同意いたします。 患者署名欄 : 平成 年 月 日 (代筆した場合、代筆者の氏名: 患者との関係: ) 代諾者署名欄 : 患者との関係: (以上が例示のフォームです) |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| (2) | 尊厳死宣言書の作成 |

|||||||||||||||||||||||

| Q: | 尊厳死とはどういうことをいうのでしょうか | |||||||||||||||||||||||

| A: | 尊厳死とは、回復の見込みのない、死期の迫った末期患者が自分の延命治療を止めさせるなど、自分の意思で死のあり方を決め、人間としての尊厳をもたせて死を迎えさせることと、一般に言われています。 |

|||||||||||||||||||||||

| Q: | 尊厳死宣言とはどういうものでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||

| A: | 個人が意識や判断能力が正常なうちに、自ら尊厳死を選択する宣言を言います。 |

|||||||||||||||||||||||

| Q: | 尊厳死宣言をしても必ず実行されるのでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||

| A: | 尊厳死宣言は患者の自己決定権によるものとして尊重されるべきではありますが、最終的な延命措置の中止は医師の裁量に任されており、必ず尊厳死宣言があるからといって、実現されるとは限りません。しかし、医療現場においては、大勢としてこれを容認していると言われています。 |

|||||||||||||||||||||||

| Q: | 尊厳死宣言のメリットは何でしょうか。 | |||||||||||||||||||||||

| A: | 〇 人間としての尊厳をもって、平穏な死を迎えることができる可能性があること。 〇 回復の見込みもなく重症の末期患者として、いわゆる植物状態になり、生き ながらえたとしても、本人からみて何の意味もなく、又、家族の方からみたら、1日 でも生きていてほしいと思う反面、その心労や苦痛は相当なものであること。 |

|||||||||||||||||||||||

| Q: | 尊厳死宣言書の作り方と保管者 | |||||||||||||||||||||||

| A: | 〇 本人が個人的に尊厳死宣言書を作成して置く方法 〇 公正証書として、公証人に作成してもらう方法 〇 本人が作成した宣言書に公証人の認証を受ける方法 がありますが、いずれにしても、この宣言書を家族などの近親者に預け、必要が生じたときに医師に提出してもらうのです。 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 「尊厳死宣言書の例」 |

||||||||||||||||||||||||

| 尊厳死宣言書(要旨概要) |

||||||||||||||||||||||||

| 1. | 私は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、死期が迫っている場合に備えて家族及び医療従事者に以下の要望を宣言します。 〇私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると、担当を含 む 2名以上の医師により診断されたときは、死期を延ばすだけの延命措置は一切 しないで下さい。 〇ただし、苦痛を和らげる措置は最大限実施して下さい。 〇私が、数か月以上にわたって、いわゆる植物状態に陥ったときは、一切の生命維持 装置は取りやめて下さい。 〇いかなる場合でも、胃ろうは止めてください。 |

|||||||||||||||||||||||

| 2. | この宣言書の作成には、予め次の家族全員の同意を得ております。 妻 氏名 生年月日 長女 氏名 生年月日 長男 氏名 生年月日 私に前記症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えられるように配慮して下さい。 |

|||||||||||||||||||||||

| 3. | 警察、検察におかれては、私の家族や医師が私の意思に沿った行為をしたことにより、これらの者を犯罪捜査や訴追の対象にすることのないようにお願いします 年 月 日 署名 捺印 |

|||||||||||||||||||||||

| * | この様式は、「改訂終活にまつわる法律相談」日本加除出版P.14以下を概要要旨として、主なところをまとめたものです。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | この尊厳死宣言書に関しては、当然自己の人生観、死生観、世界観、宗教等により、作成をしないでそのまま生きるという選択肢もありますことを付記しておきます。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | なお、この尊厳死を取扱っている団体の一つに「一般社団法人日本尊厳死協会」がり、同会に入会、登録することにより、尊厳死宣言書を確実に作成、保管してもらうことができます。但し、年会費は必要。 又同協会の遺族アンケートによると、この尊厳死宣言書を医師に提示した人の大半がその意思を受け入れてもらえたとのこと。(「改訂就活にまつわる法律相談」p12による) |

|||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 5. | エンディングノートの作成 最近エンディングノートが流行しておりますが、フリー百科事典「ウイキペディア」によると、エンディングノートとは、高齢者が人生の終末期に迎える死に備えて、自身の希望を書き留めて置くノートであるとしている。 特に法的効力や一定の決まった様式があるわけではなく、自由に書き込むことができますが、書店等でエンディングノートが多数売られていますし、パソコンからも有料・無料でダウンロードすることができます。これらのエンディングノートでは、書く内容がきめられていますので、書きやすい利点があります。勿論大学ノート等に自己流のノートを書くことも可能です。 書かれる事項には、一般的には: 〇ミニ自分史(今までの自分の人生を振り返る) 〇相続財産目録 〇万一自身が病気になった時の延命措置を希望するか否か 〇介護が必要になった時の希望 〇葬儀や墓に関する希望 〇相続についての希望 〇配偶者や子供に残しておきたい言葉、形見として残したい物 〇家系図 などがある。 エンディングノートは、存命中や死亡後の家族の心の拠りどころであるとともに、その負担を軽減するためのものでもありますから、そのノートの保管場所は家族や友人(おひとり様の場合)に知らせておきましょう。 このノートには、一度にすべてを書くのではなく、日々元気なうちに書き加えていきましょう。 エンディングノートには、自己を元気づける効果や自己や家族を癒す効果もあるようです。 先日の新聞に、「父の葬儀を、通夜や葬儀を行わず、火葬だけで済ませる直葬をしたが、生前父が直葬をはっきり希望していたことを母が聞いていたため、父が見たかった桜の花を数本飾って、悔いのない葬儀ができた。」という趣旨の投書がありました。(29.5.20読売新聞)・・・・これなどはエンディングノートにその旨の記載があれば、家族も助かる例と言えるでしょう。又、「夫(42歳)は自宅で突如心配停止となり、救急搬送され、6日後意識不明のまま心不全で亡くなった。悲しみ等の中、延命治療の判断や葬儀を夫の思いをくんで決断できた。それは生前夫との何気ない会話の中で、こんな非常時はどうするか話してきたからだ。お蔭で後悔することなく、葬送ができた。自分は万一の時、子供らが困らぬように、エンディングノートに私の意思を書いている。タブー視せず、家族とのコミュニケーションが必要と思う。」との投書もありました。(29.5.22 読売新聞) |

|||||||||||||||||||||||

| 6. | 財産管理・事務代行契約書の作成・・・まだ判断力がある段階・・・ 身近に近親者がいないときにおいて、ボケが始まったなあと思ったとき、怪我や病気で身体が不自由になったとき等の場合、信頼できる第三者(弁護士、行政書士、社会福祉協議会等)に財産の管理や生活上必要な事務を委託する契約を結んで置くことも、老後の生活に有効と思われます。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | 社会福祉協議会とは、社会福祉法に基づき設置されている、社会福祉活動を推進することを目的とした、営利を目的にとしない民間組織です。 筆者の住む取手市では、社会福祉法人取手市社会福祉協議会として、活動しておりますが、その事業として、 イ. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 ロ. 善意銀行の設置運営 ハ. 訪問介護事業日中一時支援事業 ニ. 生活訓練等事業 ホ. 在宅福祉サービス事業 ヘ. 心配ごと相談事業 ト. 日常生活自立支援事業 チ. 成年後見サポートセンター事業 リ. その他多数の福祉事業 を実施しています。 |

|||||||||||||||||||||||

| *財産管理・事務代行契約書の作成に当たっては、 | ||||||||||||||||||||||||

| イ. | 財産管理代行契約書では、その財産の種類、これをどう管理するのか(例えば、売買するのか、不動産の賃貸契約を管理するのか等)等代行の内容を確定する必要があり、その代行内容によって契約を作成することになります。 | |||||||||||||||||||||||

| ロ. | 事務代行契約書でも、その事務の内容(例えば、預金の引出し、預入、預金通帳の保管、生活物資の購入、ペットの飼育・管理等)を確定する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||

| ハ. | 従って、これらの契約書の作成に当たっては、最寄りの行政書士や弁護士、社会福祉協議会等に相談し、作成を依頼されるのが望ましいと思われます。 | |||||||||||||||||||||||

| ニ. | 契約の受託者については、くれぐれも信頼できる人を選んでください。金銭を横領されたり、自己のために費消してしまう者もいますので、慎重な選択が必要です。 |

|||||||||||||||||||||||

| *「ペットの飼育世話依頼」 ここに、親族がいない一人暮らしの方が長期に病気入院したり、施設に入居する場合に、可愛がっているペットの飼育世話を友人等に委託する場合の事務委託契約書の例を示します。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

施設入居中のペット飼育委託契約書(長期にわたり入居する場合) 委託者〇〇(以下甲という)と受託者○○(以下乙という)とは、甲の施設入居中におけるペット飼育世話事務について、次のように委任契約を締結する。 (事務委託) 第1条 甲は、乙に対して、甲の施設入居後における甲の愛猫ゴロニャンの飼育世話事務を 委託し、乙はこれを受託した。 乙は、甲の入居後、入居期間中、甲の愛猫ゴロニャンを乙の自宅ににおいて、善良 な飼い主と同等の注意をもって、飼育世話しなければならない。 万一、甲が施設入居中、死亡したときは、乙は愛猫ゴロニャンをその生涯にわたっ て、前項の注意をもって、飼育世話しなければならない。 (費用の支払) 第2条 甲は、前条の事務を行う費用として、金○○円を乙に対し預託し、乙はこれを受領 した。 (報酬) 第3条 甲は、第1条の事務委任の報酬として、乙に対し、金○○円を支払い、乙はこれを 受領した。 (返還) 第4条 甲が施設を退去したときは、乙は愛猫ゴロニャンを甲に返還し、第2条の費用が残っ ているときは、この費用の残額を甲に返還する。 以上契約の証として、本契約書2通を作成し、甲乙各自記名捺印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 委託者 甲:住所 氏名 印 受託者 乙:住所 氏名 印 |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 7. | 死後の事務委任契約書の締結・・・判断能力が健在のとき活用しよう 相続人が全然いないか、いても遠方或は海外にいたりして、自己の死後の事務を頼む相続人がいないとき、例えば: |

|||||||||||||||||||||||

| イ. | 自己が入院していて、或は施設に入居していて、死後の病院・施設の費用支払い・葬式一切の事務等を第三者に委託する必要があるとき | |||||||||||||||||||||||

| ロ. | 独り住まいでいて、自己の死後の葬式等の諸手続きを第三者に委託するとき | |||||||||||||||||||||||

| ハ. | 独り住まいで、自己の死後の愛犬プウタロウの飼育世話が第三者に委託するとき | |||||||||||||||||||||||

| 等があるかも知れません。 これらの場合、第三者との事務委託契約を締結しておけば、安心というものです。委託する第三者は、信用置ける親族や友人等とする注意が必要です。 以下に、これまで愛犬プウタロウと一緒に、独り住まいして、急性の病気で病院で死亡したときの、死後の事務委託契約書の一例を示します。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 死後の事務委託契約書 委託者○○(以下甲という)と受託者○○(以下乙という)とは、甲の死後に於ける事務について、次の通り契約を締結する。 (委託事務の内容) 第1条 甲は、乙に対し、次の死後の事務を委託し、乙はこれを受託した。 (1) 病院での入院・治療関係費用その他の債務の支払 (2) 遺体の引き取り、葬儀、埋葬、永代供養等 (3) 不要な家財道具・生活用品の処分及び甲所有の土地家屋の管理 (賃借の場合は、「家屋の引渡し」) (4) 甲の死後の行政機関への届け出(市役所・社会保険事務所、電気・ガス 水道等関係会社等) (5) 甲の死後の関係者への連絡 (連絡先:○○) (6) 相続財産管理人の選任手続き(相続人がいないとき) (7) 愛犬プウタロウの飼育世話 (費用の支払) 第2条 甲は、本日前条の事務履行の費用として、金○○円を乙に預託し、乙はこれ を受領した。 (葬儀関係) 第3条 第1条の葬儀は、○○ホールで行うこととし、その費用は○○万円以内とする。 埋葬は○○寺で行う。(又は○○霊園で行う。) (飼育世話関係) 第4条 乙は、甲の死後、愛犬プウタロウを乙の自宅において、その生涯にわたり善良な 飼育者の注意をもって、飼育世話をする。 (帳簿記載等) 第5条 乙は、第1条の事務を本契約により実施する際の費用の支出については、その 都度帳簿に記帳し、本件事務が終了した時点で、第1条(5)記載の連絡先の ○○氏に報告する。 (委託の終了) 第6条 本委任契約は、上記預託した費用額がゼロになったときに、終了する。 (報酬) 第7条 甲は、本日、本契約の報酬として、金○○円を乙に支払い、乙はこれを受領 した。 上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を 保有する。 平成 年 月 日 委託者(甲): 住所 氏名 印 受託者(乙): 住所 氏名 印 (注記)上記契約書の記載については、日本加除出版「改訂終活にまつわる法律相談」 p.25等を参考にしました。 |

||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 8. | 任意後見契約制度の利用・・・・判断能力のあるうちに活用・・・・ 任意後見契約は、事前に認知症等で判断能力が減退したときに備えて、まだ判断能力があるうちに、結ぶ契約ですが、 |

|||||||||||||||||||||||

| イ | 自己の生活、療養看護及び財産の関する事務の全部又は一部を第三者である受託者に委託し、その事務について代理権を付与する契約で あって、 |

|||||||||||||||||||||||

| ロ | 裁判所から任意後見監督人が選任された時から、効力が生ずる契約です。 | |||||||||||||||||||||||

| この任意後見契約は、本人に認知症等の進行により判断能力の欠如が見られる事態になったときに、本人、配偶者、四親等内の親族等から裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じることになっており、任意後見監督人と裁判所の監督と合わせ、安心な制度です。しかも、この契約は公正証書で作成されます。 誰を受任者(任意後見監督人が選任されときからは任意後見人)にするかは自由です。一般に親族が多いようですが、弁護士、行政書士、社会福祉士などの専門家にしても良いのです。なお、任意後見人は複数でもよく、法人でも構いません。 |

||||||||||||||||||||||||

| * | この後見契約を利用する一例としては、将来の判断能力の低下に備えるため、 | |||||||||||||||||||||||

| イ | まだ判断力がある状況である | |||||||||||||||||||||||

| ロ | 一人暮らしで、身体が不自由である | |||||||||||||||||||||||

| ハ | 将来、認知症等により判断能力が不十分になることに備え、自己の生活、療養看護又は財産の管理を誰かに委託したいという場合に、法的手段として利用できます。 | |||||||||||||||||||||||

| * | 任意委任契約と任意後見契約を同時に締結する場合: まだ判断力があるうちに、身体が不自由なため、自己の生活、療養看護及び財産の管理を第三者に委託したいという場合に、通常の事務委任契約を結び、かつ、上記の任意後見契約を同時に結ぶことも普通に行われているようです。 |

|||||||||||||||||||||||

| 9. | 成年後見制度の活用・・・・判断能力の減退・喪失の段階・・・・ 判断能力の不十分な人々のために、平成12年に「成年後見制度」が出来ました。従来の民法では、禁治産、準禁治産の制度が定められていましたが、これが色々の理由で、利用しにくかったため、「成年後見制度」に改められたのです。 この成年後見制度は、高齢化時代への対応や精神障害者等の福祉の見地から、自己決定の尊重等の理念と本人保護の理念との調和をはかり、各人の個別状況に応じた利用しやすい制度として作られました。 成年後見制度には、その人の判断能力に応じて、次の三種類があり、裁判所により判断能力に応じて、申立てに基づき審判が下されます。

【後見】においては、成年後見人が選任されても、被後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、本人が自由にできますが、それ以外の行為は後見人が法定代理人として行うこととなり、被後見人が単独でした行為は常に取消すことができます。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | 被後見人の住居となっている建物や敷地の売却、賃貸、賃貸借の解除、又は抵当権の設定その他これに準ずる処分をするときは、家庭裁判所の許可は必要になります。(許可なき処分は無効) | |||||||||||||||||||||||

| * | 利益相反関係の場合 被後見人と後見人との間に利益相反の関係があるときは、特別代理人の選任が必要となります。但し、成年後見監督人がいるときは、その監督人が被後見人を代理することになります。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | 代理権の範囲 後見人:財産に関するすべての行為 保佐人:申立ての範囲内で裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 補助人:同上 |

|||||||||||||||||||||||

| * | では、相続人の一人に認知症等知的障害者がいる場合、遺産分割協議はどうするのでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||

| イ | その障害者に全く判断能力がないときは、家庭裁判所に後見開始と成年後見人選任の審判を申立て、選任された成年後見人が代理人となって分割協議をする。 | |||||||||||||||||||||||

| ロ | その障害者の判断能力が著しく不十分な場合は、家庭裁判所に保佐開始と保佐人の選任を審判してもらい、その選任された保佐人の同意を得て、本人が分割協議をする。 | |||||||||||||||||||||||

| ハ | その障害者の判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所に補助開始と補助人選任・補助人への分割協議についての同意権付与の審判をしてもらい、その補助人の同意のもとに、本人が分割協議をするか、又は補助人に分割協議についての代理権付与の審判をもらい、その代理権を付与された補助人が分割協議することになります。 | |||||||||||||||||||||||

| (注記)上記後見人等と障害者とが、共に相続人であるときは、利益相反となりますので、 特別代理人の選任が必要です。 |

||||||||||||||||||||||||

| * | 上記の通り、後見人には広範な代理権や取消権が付与されていますので、悪質商法などの被害防止にも役立ちます。 判断能力が減退していても、まだ残存している方は、保佐或は補助の制度を利用すれば、悪質商法などから本人を保護する役立ちをします。すなわち、被保佐人または被補助人がした一定の契約を、保佐人や補助人に取り消してもらい、原状回復をはかることが期待されます。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | 民法9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 同13条4項 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 同17条4項 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 |

|||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||

| 10. | 悪徳商法や特殊詐欺等への対応 我々は、みんな日常的に悪徳商法やオレオレ詐欺・架空請求等の危険にさらされています。特に経済状況がさえない現状では、これらの悪徳商法等が手を変え、品をかえて、やってくる可能性がありますので、老いじたくとしても、これらについての知識を習得し、対処できるようにしておきたいものです。 |

|||||||||||||||||||||||

| (1) | 架空請求やオレオレ詐欺等の特殊詐欺 | |||||||||||||||||||||||

| ◆ | 架空請求については身に覚えがないときは支払には応じず無視しましょう。 支払わないということが強い防衛手段になります。支払ったらお終いの結果になり易いのです。 |

|||||||||||||||||||||||

| ◆ | オレオレ詐欺については、子供等が直接自宅にやってきて、事情を聞いてからしか、原則としてお金は出さないことにしましょう。 大金を与える例が多いのですから、当然子供等本人が直に親や祖父母の家に来て、事情を話して初めて、お金を支援するかどうか決めればよいのです。子供等がどんな遠い所に住んでいても、勤務していてもです。 子供等が小切手の入ったカバン、或は集金した現金カバンを失くした等の危難にあったら、どんな遠い所からでも子供等本人が当然親等のところに飛んできて、相談するのが常識です。 逆に、親等が慌てふためいて、子供等の同僚や“弁護士”など知りもしない人物に大金を渡すのは、大金をドブに捨てるようなものです。 |

|||||||||||||||||||||||

| オレオレ詐欺からの被害防止のため、もう一つ実行してほしいのは、子供等に「できれば毎日」老いた親等に電話をさせる習慣をつけさせることです。親子間での「ヤマ・カワ」のような暗号を呼びあう習慣をつけることも良いでしょう。 とにかく、これだけ毎日のようにオレオレ詐欺がはやっているのですから、電話には注意して、おかしいなと思ったら、友人や隣近所、警察ににすぐ相談しましょう。 判断能力が減退したなと思ったら、直ぐ専門家に相談して、お金を自分で直ぐ出せないようにするため、第三者との財産委任契約や任意後見人や成年後見人の制度の利用等を早急に検討してはどうでしょうか。 |

||||||||||||||||||||||||

| (2) | 悪徳商法対策 | |||||||||||||||||||||||

| ① | どんな悪徳商法があるか ・催眠商法 ・霊感商法 ・霊視商法 ・キャッチセールス ・アポイントメントセールス ・展示会商法 ・マルチ商法 ・点検商法 等々新聞等でよく見る事例です。 |

|||||||||||||||||||||||

| ② | 悪徳商法に対処するには | |||||||||||||||||||||||

| イ 相手にならず、はっきりと断ること。 ・ドアは簡単に開けない。ドアはいつも鍵をかけておくこと。 ・道で見知らぬ人に声をかけられても、振り向かず、相手にしないこと。 ・電話をかけてきても、はっきりと断る勇気をもつ。 ・あまりしつこいときは、警察に通報する。 ロ 契約書に簡単に印を押さないこと。 ・その場で決めてしまわないこと。(即決は駄目) ・おかしいと思ったら、信用できる友人や専門家に相談してからにする。 ・契約書はよく読むこと。 |

||||||||||||||||||||||||

| ③ | 被害にあったら すぐに、契約を解除できる「クーリングオフ制度」を利用できないか信用できる人や消費生活センター、専門家に相談する。泣き寝入りはしない。 その他、消費者契約法で取消や無効にすることができないかを検討する必要もあるかもしれません。(専門家に相談) |

|||||||||||||||||||||||

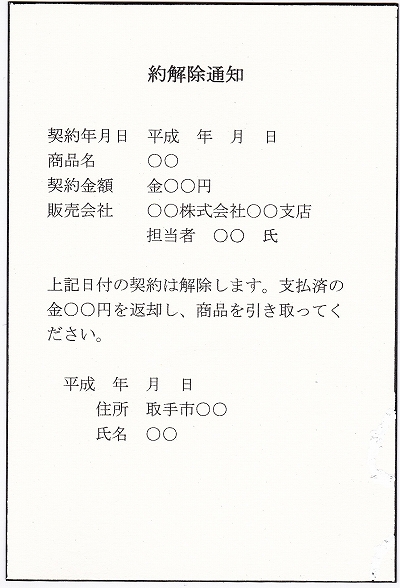

| 「クーリングオフ制度」 | ||||||||||||||||||||||||

訪問販売など特定の取引について、無条件で契約を解除できる制度です。 ただし、クーリングオフできる期間が法定されています。

|

||||||||||||||||||||||||

| クーリングオフの仕方 | ||||||||||||||||||||||||

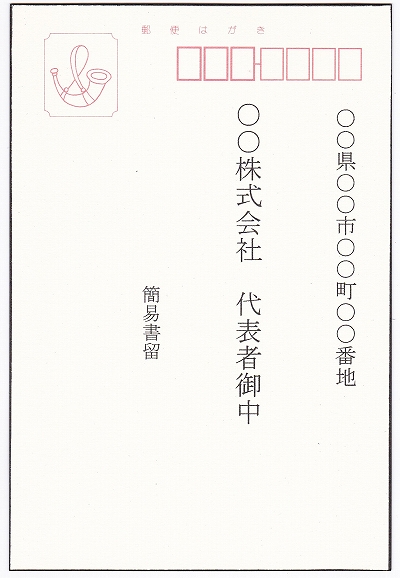

| (ア) | 契約書面を受け取った日を含めた期間内に下記のような葉書、内容証明郵便等の書面で、通知します。(例えば、訪問販売の場合、その契約書面を受け取った日を含めて8日間内に通知します。) | |||||||||||||||||||||||

| (イ) | 簡単に通知する方法としては、葉書に書いて、両面をコピーし、発信した日が特定できるように「簡易書留」か「特定記録郵便」で送ります。 | |||||||||||||||||||||||

| (ウ) | 葉書等を出した書面のコピー、契約書類、簡易書留の伝票などは、まとめて保管しておきましょう。 | |||||||||||||||||||||||

| (エ) | クレジットを利用したときは、クレジット会社にも通知します。 | |||||||||||||||||||||||

葉書の表 葉書の裏  |

||||||||||||||||||||||||

| (注記) | ||||||||||||||||||||||||

| 1. | 上記表等は取手市消費生活センターのパンフレット等を参考に作成しました。 | |||||||||||||||||||||||

| 2. | 貴金属等の訪問購入のトラブルが頻発したことに伴い訪問購入も規制対象とし、クーリングオフが出来るように,特定商取引法が改正されております。 | |||||||||||||||||||||||

| 3. | 更に、電話勧誘販売において、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品を売買契約した場合について、行政処分の対象とし、クーリングオフの対象とする制度が近く実施される予定です。(特定商取引法の改正が未施行) |

|||||||||||||||||||||||

| 11. | 相続及び相続税対策 国税庁によると、平成27年中に死亡した約129万人の内、相続税の課税対象になった被相続人は、約10万3千人(平成26年約5万6千人)で、課税割合は80%(平成26年4.4%)となっており、前年比3.6%増加しております。 推測するに、これは平成27年1月1日から実施されている基礎控除額の引上げ等によるものと思われます。 これからも相続税がかかる場合が多くなってくることが予想されますので、必要により節税策を考えて置く必要がありそうです。 又、相続自体に関し、争族等にならないようにすると共に、自己の財産をどう処分し、子孫に残すのか等に関し、予め考えて置く必要がありそうです。 |

|||||||||||||||||||||||

| (1) | 相続対策 相続対策には、次の三つがあります。 |

|||||||||||||||||||||||

| ① | 遺産分割対策(各相続人にどの財産を残すかを決めておき、争族が起きないようにする・・・・・遺言書作成など) | |||||||||||||||||||||||

| ② | 納税資金の確保対策 | |||||||||||||||||||||||

| ③ | 相続税節税対策(財産の減少対策、評価の引き下げ等) | |||||||||||||||||||||||

| (2) | 節税対策 ここでは、相続税の節税対策の一般的なことを簡単に、説明します。 【相続税の一般的事項】 |

|||||||||||||||||||||||

| イ | 基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数 遺産額がこの基礎控除額を超えない限り、相続税はかかりません。又、申告も不要です。 (注)平成26年12月31日までは、この基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でした。 |

|||||||||||||||||||||||

| ロ | 配偶者の税額軽減 配偶者が相続又は遺贈により取得した遺産の額の合計額が、法定相続分又は1億6千万円の範囲内であれば、配偶者には相続税は課されません。 |

|||||||||||||||||||||||

| ハ | 宅地の評価額 宅地の相続税評価額は、路線価方式又は倍率方式で評価されます。倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算されます。 路線価は、公示価格の80%を目安にされているようです。 なお、宅地には、下記の小規模宅地等の評価減の特例が一定の場合認められます。 |

|||||||||||||||||||||||

| ニ | 小規模宅地等の評価減の特例 被相続人が居住用や事業用等に使用していた宅地等の内、特定居住用宅地等の場合は330㎡(平成26年12月31日以前は240㎡)、特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等の場合は400㎡、貸付事業用宅地等の場合は200㎡までの部分(小規模宅地等)は、次のように評価額が減額されます。

*特定居住用宅地等とは、配偶者が取得する場合、一定の条件の下で、同居 の親族が取得する場合・いわゆる家なき子が取得する場合・生計を一にする 親族が取得する場合を言います。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | 特例適用要件の緩和(平成26年1月1日以降適用) 〇二世帯住宅に居住していた場合 被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている 宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、一定の条件 を満たすものである場合には、その敷地全体について、特例の適用ができるように なった。 〇老人ホームなどに入居又は入所していた場合 次のような理由により、相続開始直前において被相続人の居住の用に供され ていなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、相続開始直前に おいて被相続人の居住の用に供されていたものとして、特例の適用ができるように なった。 a 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が所定の老人ホーム等 に入居又は入所していたこと b 障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設等に入所又 は入居していたこと |

|||||||||||||||||||||||

| ホ | 家屋の評価 家屋の評価は、固定資産税評価額が即相続税評価額となります。 |

|||||||||||||||||||||||

| ヘ | 相続税の申告と納税 申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内にすることになっています。納税額のない人は、原則として申告の必要はありません。ただし、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減の特例等を受けて、納税額がゼロになる人等は税務署への申告が必要です。 納税は申告期限までに金銭で一括納付するのが原則です。ただし、一定の場合、延納や物納の制度があります。 |

|||||||||||||||||||||||

| 【具体的節税策】 | ||||||||||||||||||||||||

| イ | 贈与税の基礎控除額の利用 生前贈与の場合、贈与税の基礎控除額が毎年110万円となっていますので、これを利用して、受贈者ごとに毎年110万円以下の金額を贈与する方法です。 これを利用して、贈与する相手が三人いれば、毎年330万円、3年続ければ、990万円を無税で贈与して、財産を減らすことができるのです。 この場合、毎年現金を一定期間、同時期に同額を贈与したときは、定期金に関する契約とみなされ、一括して贈与税が賦課されることがあるといわれていますので、注意して下さい。 又、贈与の証拠資料として、贈与契約書を作成されることがお勧めです。通帳や印鑑は受贈者が持ち、受贈者が管理することが必要です。 |

|||||||||||||||||||||||

| ロ | 夫婦間での居住用不動産の贈与に関する贈与税の配偶者控除の利用 婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、基礎控除の110万円のほかに、最高2000万円まで控除(配偶者控除)を受けられる制度です。 この場合、適用を受けるには、税務署への申告が要件で、贈与契約書の作成、不動産取得税の賦課、不動産所有権移転登記等が必要になるほか、その他の所定の要件が必要になります。 |

|||||||||||||||||||||||

| ハ | 住宅取得等資金の贈与の非課税制度の利用 これは、平成33年12月31日までの間に、直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額(最大1200万円)が非課税となる制度です。(申告は必要) なお、これは下記の相続時精算課税制度との併用が可能です。 |

|||||||||||||||||||||||

| * | 相続時精算課税制度とは: 贈与した年の1月1日の時点で60歳以上の父母・祖父母から同じく1月1日の時点で20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)及び孫が贈与を受けた場合に、特別控除額として2500万円が認められる制度で、贈与税額はこの特別控除額を超えた部分に一律20%を乗じた金額とするものです。 この制度を選択したときの贈与財産は、相続時に相続財産に加算され、贈与税を納付したときは相続税と精算されます。 ただし、この制度を利用すると、贈与税の基礎控除110万円の利用はできません。 |

|||||||||||||||||||||||

| ニ | 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の利用 親・祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出した場合に、この資金につき、子供・孫ごとに1000万円(結婚資金の場合は300万円)までを非課税にする制度です。 贈与者死亡時の残高は、相続財産に加算され、又受贈者が50歳に達する日に口座は終了し、使い残しには贈与税が課税されます。平成27年4月1日から平成31年3月31日までの時限制度です。 |

|||||||||||||||||||||||

| ホ | 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の利用 親・祖父母(贈与者)が、金融機関に子供・孫(30歳未満に限る。受贈者)名義の口座等を開設し、子・孫に教育資金を一括拠出した場合に、この資金につき、子・孫ごとに1500万円(学校等以外は500万円)までを非課税にする制度です。 受贈者が30歳に達した日に口座は終了し、使い残しには贈与税が課税されます。平成31年3月31日までの間に拠出されたものに限り、この制度は適用されます。 |

|||||||||||||||||||||||

| (注記)ロ以下の非課税制度の利用には、税務署への申告が必要です。 又、上記制度の実行に当たっては、必ず事前に税務署や専門 の税理士に相談してからにしてください。 ( 上記制度は、「改訂就活にまつわる法律相談」(日本加除出版) や国税庁の資料等を参考にして作成しました。) |

||||||||||||||||||||||||

| ヘ | 現金や預金を家や土地の不動産等に変える方法 現金等は額面通りの金額が、相続税の課税対象になりますが、不動産等は時価より安く評価され、有利になります。例えば、土地は公示価格の80%ぐらいが相続税評価額とされるようですし、建物はその建築費の50~60%程度が固定資産税評価額(相続税評価額)となるようです。 しかし、不動産等の時価が極端に下がってしまうことがあるなど、リスクを負うことにもなるかも知れません。 |

|||||||||||||||||||||||

| ト | 借入金による土地やマンション等の購入 マンション等の時価と相続税評価額との差額が節税対策になり、借入金は債務控除の対象となります。 しかし、これにもリスクが伴うことに要注意です。 |

|||||||||||||||||||||||

| チ | 借入金による賃貸家屋の建築 借入金で更地の土地にアパートや賃貸マンションを建築する場合等で、土地家屋の相続税評価額が安くなりますが、アパートの借り手がいない等のリスクがありますので、要注意です。 平成28年の貸家の着工戸数は、41万8千戸余で8年ぶりに高水準になったが、これは相続税対策と低金利が後押ししたものであり、これからの人口減に伴い,国内の世帯数も減少に向い、実需を超える「貸家バブル」を警戒する声があるといいます。(平成29年2月10日付読売新聞による) |

|||||||||||||||||||||||

| リ | 生命保険に加入する方法 これは、死亡保険金の非課税枠を利用する方法で、500万円×法定相続人の数=非課税枠となります。 また、納税資金や代償資金(例えば、長男が全財産を相続し、弟妹には代償分割により現金を支払うための資金)の準備のために生命保険に加入する方法もあります。 |

|||||||||||||||||||||||

| ヌ | 養子縁組をする方法 相続税法上は、実子がいれば1名、いなければ2名まで、原則として養子を基礎控除の対象に加えることを認めています。 |

|||||||||||||||||||||||

| ル | その他の方法(具体的には、自己の財産状況に応じて、税務署や税理士に相談しましょう。) |

|||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||

| 【あとがき】 本冊子では、筆者が16年間行政書士として、地域の皆様の権利と利益を守る街の法律家として経験したことを基本として、「老いじたく」として読者の皆様のご参考になったらいいなという気持ちで、記述しました。 僭越ながら、筆者の“老いじたく”とも言えるものの一端を述べさせて貰いますと、筆者は会社に在職中、45歳ぐらいで、普通車の運転免許をとり、又、その後宅地建物取引主任者と行政書士の資格を取得しました。 運転免許は現在まで非常に役に立っていますし、宅地建物取引主任者の資格は会社在職中役に立ちました。 60歳の定年後は、会社在職中の30余年の法律関係業務に従事した経験を活かしつつ、行政書士登録をして、地域社会の人々の役に立ちたいと思い、行政書士事務所を開設しました。 相続、遺言、契約書の作成、内容証明、英文契約書の翻訳、農地転用手続、自動車ディーラーの依頼による自動車登録関係等々多岐にわたって業務に従事して参りました。少しは地域社会の人々にお役に立ったのではないかと、思っています。 又、行政書士としては、取手市社会福祉協議会傘下のボランティア団体で行政書士で組織する無料相談団体の秋桜会(コスモス会)の会員として、このコスモス会の相続、遺産分割、遺言、離婚、農地転用等の無料相談会や相続セミナー・遺言セミナー・エンディングノートセミナー(何れも無料)に、8年近く従事しており、更に取手市社会福祉協議会の障害者施設でのボランティア活動にも参加させて貰いました。 地縁、血縁のない筆者にとっては、この行政書士活動が、多くの人々との接触をもたらし、収益的には今一つとしても、「今日やること」「今日行くところ」を作り出して、ある程度の充実感を感じることができました。 しかし、年齢的な問題もあり、78歳で行政書士を引退しました。 趣味としては、特に無いのですが、家庭菜園をこの数十年間やってきており、最近では、知合いの農家より約50坪の畑を借りて、四季色々の野菜つくりを続けています。 以前は、定年になったら、自動車で家内と共に日本一周をするつもりでしたが、それも叶わず、最近ではバス観光旅行等に時々出かけるばかりです。外国旅行は、数か国は定年以前から実施してきましたが、最近は行けなくなりました。 同窓会にも出席し、又、幹事団の一員として会社の同期会(年1回)を開催し、その他の私的なグループの会合を数個つくり、それにも出席して来ております。 老いじたくの一環として、数年前に家族の同意を得て、尊厳死宣言書を作成し、家内が保管しており、いつでも病院に提出できるようにしています。 さらに、いつ死んでも困らないように、近くの寺院の墓地を購入し、墓石も整備しました(墓地を買ったら死なないとの迷信を信じて)。 筆者自身理想的な老いじたくには、到達していませんが、今後もこつこつと老いじたくを追い求める所存です。 本冊子が少しでも皆様のためのヒントや参考になれば幸いです。 なお、この冊子は下記の文献に多大のご教示をいただきました。ありがとうございました。 【主な文献リスト】(敬称 略) ・民法IV[補訂版]親族・相続 内田 貴著 東京大学出版会刊 ・改訂就活にまつわる法律相談 安達敏男等著 日本加除出版刊 ・相続のすべてQ&A 松尾英夫編著 (社)民事法情報センター刊 ・遺言のすべてQ&A 執筆者代表松尾英夫 同 ・基本法コンメンタール第5版 相続 日本評論社刊 ・基本法コンメンタール第5版 親族 同 ・Q&A遺言・信託・任意後見の実務 雨宮則夫等編著 日本加除出版刊 ・離婚時年金分割から遺言・相続まで 安達敏男著 同 ・おひとりさまの「法律」 中澤まゆみ著 法研刊 ・死にぎわの法律Q&A 平田 厚他著 有斐閣刊 ・遺言書の書き方Q&A(新版)秦悟志他著 同 ・ガイドブック特定商取引法 村 千鶴子著 法学書院刊 ・老いじたくは「財産管理」から 中山二基子著 文藝春秋刊(文春文庫) 「法律監修者の紹介」 弁護士 池田 正利 広島県出身。 1947年生まれ。京都大学卒。第二東京弁護士会所属。 著書 「会社書式の作成全集」「経営戦略の法律知識」「土地家屋の法律 知識」「Jリーグ プロ制度への軌跡」「ビジネス法律用語の 基礎知識」「不動産登記の法律知識」(以上何れも共著) 【老いじたくの栞】 発行日 平成29年10月1日 法律監修者 弁護士 池田正利 著者 早田康彦(元行政書士) |

||||||||||||||||||||||||