|

�C�����a���҂���̃��|�[�g�@��\��b�i�U�j�@�ÎE���c�̏�i�y���V���сj

�h�}�C�����f�C�Y���h |

| �k���@�i�@ |

����

�@�C�X�������V�[�A�h�ْ̈[�h�Ɣ��ᎋ����Ȃ���A�����̍��Ƃ��`�����āA�̖�����ŋ�������160�N�Ԃ��̎������s�����j�U���h�̏@�����Ƃ�����1256�N11 �������S���鍑�̎i�ߊ��t���O�̗����鐼�������R�c�Ƃ̐킢�ɔs��ĕ����B

�@���̎��̍Ō�̋���͔���ڂɂ�����A���̃t���V���[�A�������̓��N���@�E�f�C�[���@�C�u���@�t���V���[�Ƃ������B�������Ԃ�1255�N����56�N�̈�N�Ԃ����ł������B

�@���̏�̓t���V���[�̋���ł���B�����̃����S���鍑�̑�n�[���̓t���O�̌Z�̃����P�ł��������A�ނ̐��������R�c�h���̍ŏ��̖ړI�͎��X�œG�̐w���ɑ����̃j�U���h���k�𑗂荞��ŁA�^�L�[�A�̌����A�������������̏@�h�̐����A���Y�A�Љ����邽�߂ɌȂ̏@�h��@�����B�����āA����̏@�h�ɐ��肷�܂��Đ������邱�Ƃ����`�Ő��������������̉��ŃX�p�C�����Ȃ���A�h�q�̔h���̃^�C�~���O���v��A���̎��s���o�b�N�A�b�v����Ƃ������G�Ɏd�g�܂ꂽ�ÎE�̓V���A�A�C���N�A�C�����A�����A�W�A�̃X���^���A�J���t�A�ɑ��A�m�������P���邩����Ȃ���m��ʋ��|�Ɋׂꂽ�A�����鋰�|�����ŗL���ȃj�U���h���c��łڂ����Ƃł������B �@���̏�̓t���V���[�̋���ł���B�����̃����S���鍑�̑�n�[���̓t���O�̌Z�̃����P�ł��������A�ނ̐��������R�c�h���̍ŏ��̖ړI�͎��X�œG�̐w���ɑ����̃j�U���h���k�𑗂荞��ŁA�^�L�[�A�̌����A�������������̏@�h�̐����A���Y�A�Љ����邽�߂ɌȂ̏@�h��@�����B�����āA����̏@�h�ɐ��肷�܂��Đ������邱�Ƃ����`�Ő��������������̉��ŃX�p�C�����Ȃ���A�h�q�̔h���̃^�C�~���O���v��A���̎��s���o�b�N�A�b�v����Ƃ������G�Ɏd�g�܂ꂽ�ÎE�̓V���A�A�C���N�A�C�����A�����A�W�A�̃X���^���A�J���t�A�ɑ��A�m�������P���邩����Ȃ���m��ʋ��|�Ɋׂꂽ�A�����鋰�|�����ŗL���ȃj�U���h���c��łڂ����Ƃł������B

�@���̋��|�͑�n�[���ɂ��y��ł������Ƃ��t�����X���̎g�߂Ƃ��ăt�����h���̎i�Ճ��u���N��1253�N�Ƀ����S���鍑�̎�s�J���R�����֔h�����ꂽ���ɔ��������B����͎g�߂��{��ɓ��삷��O�ɂ��܂�ɓ��O�Ȍx���̐���~���Ă���̂ɋ������ꂽ�B���R��q�˂�Ƒ�n�[���@�����P���ÎE���邽�߂�40�l�̃j�U�����k���l�X�ɕϑ����ăJ���R�����ɍŋߑ��荞�܂ꂽ�Ƃ������������������u���Ƃ����B�ނ�͋{����̐E���Ɍٗp����āA�A�����[�g�̎w�߂ɂ���ăX�p�C����������̂��ړI�ł������B�@

�@�i�ߊ��t���O��1254�N����ɃJ���R�������o������1256�N6�����Ƀy���V���ɓ�������ƍŏ��Ɏ��|�������d��������ł���C�}�[���ł��������t���V���[�̂���}�C�����f�C�Y��̍U���ł������B

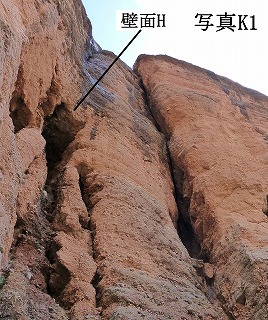

�@����2014�N4���ɂ��̏��K��ďׂ��̂ŁA���j�Ƃ�p���̒������̕Ȃǂ������đS�̑���������B�ʐ^�P�̓A�����[�g�X�����}�C�����f�C�Y����������Ƃ����삩�猩����̕��i�ł���B

1�D�}�C�����f�C�Y��̒n���I�Ȉʒu

�@���̏�̓A�����[�g�A���~�A�T�[���Ɠ������[�h�o�[���n���ɂ���B���[�h�o�[���Ƃ̓y���V����Ő�̗��݂Ƃ����Ӗ��ł���A�n�}1�̃A�����[�g��A�^���K�[����A���̓�̍������ďo�����V���[��̗��ݒn�т��w���Ă���B(�ʐ^2�j |

|

| ���̒n�т͏������n�тł��邪�G���u�[���X�R������̐����������̌��ԂɃv�[������āA�C���̏㏸�Ƌ��ɕ������ƂȂ��Đ�ɗ��ꍞ�ނ̂ŁA���̐���������ɍL���镽�R�ȍk�n�ł͔_�앨�͔|������ŁA�C�����ł��b�܂ꂽ�_�����Z��ł���B |

|

�@���d���H�����[�g�Ə�Ƃ̈ʒu�W�͒n�}1�Ɏ������B�^���K�[����ɉ����ăW���G�X�^���A�i���A���\���H�A�p���`�����A�M�����[�u�A�M���^�f�C�̑��X���������B�M���^�f�C�̐���Ƀh�z�^�[����̃��[�\�N���Ղ������Ă����̂��v���o����邾�낤�B

�@���̏�ւ̃A�N�Z�X�͒n�}2�Ŏ������悤�Ɍ��n�ł��A�����[�g�X���Ɩ�������Ă��邱�̓����B��̓��ł���B

�@���[�W�F�@�_�V���g�����炱�̓����A�����[�g��Ɍ������Đi�ނ�30�q�قǂŃ��A�����@�L���G���i�ʐ^2.1�j�Ɏ���B���̑�����X�ɊX���ɉ�����30�q�s���ƃA�����[�g��Ɏ���B

�@�@��1966�N�i���a41�N�j�����V���ЂƐ[�c�v�펁�̒T�������j�U���h���c�̃A�����[�g���K�˂ăW�[�v2��ŗ������A�V���[���[�h��̋������āA���f�ł��������Ԃ����B���̋������[�W�F�@�_�V���g���̋��ł���B�i�ʐ^2�Q�Ɓj�A���~�A�T�[����߂��ɂ͉��f���鋴�����݂͂��邪�A�������������ǂ����킩��Ȃ��B���݂����̓�̋��������f���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B |

|

|

�@���A�����@�P���F���ɓ����O�Łi�ʐ^2.1�j���֒��p�ɋȂ���ܑ�����Ȃ����ɏo��B���������܂��ēo�₷�邱�Ɩ�3�����炢�ŁA�}�C�����f�C�Y��̏鉺���T���@�P���F���ɓ�������B�����ŎԂ𒓎Ԃ��āA�T���ƃ��A�����̑����ђʂ��Ă��鏬�쉈���ɎR�̕����ɓo���Ă�����30���قǂŏ�̐�ǂɓ�������B�}�C�����f�C�Y��̏��t���V���[�̓C�}�[���ł���B����������n�T���̓C�}�[���̑㗝�l�łƂ����E�ʂł���������C�}�[���̕������E�҂̈ʂ͏�ł���B

�V�[�A�h�ł͑㗝�l�̓C�}�[���̈ӎv�����ݎ�邱�Ƃ��o���邪�A�C�}�[���͐_�̈ӎu�����ݎ�邱�Ƃ��o����Ƃ����Ⴂ������B�ł͂Ȃ��C�}�[���̑㗝�l���C�}�[���ɂȂ����̂��A���̂�����̕ϑJ�̗��j���T�ς������B

2�D�j�U���h�@���̗��j

�@����n�T���@�T�o�[�t���G�W�v�g�̃t�@�[�e�C�}�����̌N����C�}�[���Ƃ���C�X�}�C���h�C�X�������̃C�����̎�ȓ`���ҁi�_�[�C�[�j�ƂȂ��ăC�����ɖ߂�A1090�N�Ƀ��[�h�o�[���n���̃A�����[�g������_�ɃC�X�}�C���h�̐ϋɓI�ȕz�������ɂ����@�҂𑝂₵�āA�ނ�̐����A���Y�����㏞�Ƃ��āA�ނ�̎��v�̈ꊄ�ł��ۂ��āA�C�X�}�C���h���k�������̍��Ƃ̗̖��Ƃ��邱�Ƃɐ��������B�ނ�̍��Ɖ^�c�������G���͍ŏ��Z���W���[�N���ƃA�b�o�[�X���A2�ԖڂɃz���Y���V���[���A�O�Ԗڂ̃����S���鍑�Ƃ����ϑJ�����ǂ����B

�@����1090�N����8��ڃC�}�[���@�t���V���[�̃����S���R�ɂ��s�k�ƕ���1256�N�܂ł�160�N�Ԃ����т�ਂɁA����n�T���@�T�o�[�t�͎������g�ɑ��鋭�������S�A���ȋ]���̌��g�I�ȐS�����k�ɕ������鋶�M�I�ȏ@�����`���m�������B���|�I�Ȑ�͂����Z���W���[�N��A�b�o�[�X���̍U���ɑ��āA��U�s���ȏ�ɗ��Ă�����A�s���|�C���g�ő���̒����̐l�����ÎE����Ƃ����Њd�ɂ���āA�����������o�����|�������������B

�@���̂��߂ɃA�����[�g��ɎႢ�M�S�̋������k���h�q�Ƃ��ė{������g�D�������������Ă���B����ÎE�𐬌����邽�߂ɂ͓G�̐��m�ȏc�����s�����B���̂��߂ɂ��낢��Ȑl��̃j�U�����k���^�L�[���̌������g���đ��葤�̋��k�ɐ��肷�܂��āA�G�̉��ɐ[������X�p�C�������s���A���̌N��A�i�ߊ��A�ɑ��̓��Â̏ڍׂȏ����A�����[�g�ɏW�߂����āA�����ꝱ�̃`�����X��_���āA��������������̊o��̎h�q�𑗂荞��ŁA�X�p�C�͉A���炻�̎��s���T�|�[�g����Ƃ�����p�ł������B

���������̂悤�ȉߌ��ʼn�������i�͋��c�̒����^�c�̒��œ����ɋN����o�ρA�����A�Љ�̕s����Ȏ��ɂ̓x�X�g�̑I���ł͂Ȃ������B�����Ď��ۂɔނ�͂��̎��X�̒u���ꂽ���ƓG�̏��Ƃ炵���킹�āA�Ջ@���ςȑΉ�������ꂽ�B���������̗͂ɔ�ׂēG�̗͂����|�I�Ȏ��͂Ђ����狳�c�̑����ێ��̂��߂Ɏ��Ȕے�ɂ��q����悤�ȉ��@���Ă܂œG�̛Z��悤�ȑI���܂ł��Ă����B�@�@�@���I�ȍŏ��̓]�@�͏���n�T����1087�N�G�W�v�g�Ńt�@�[�e�C�}���C�X�}�C���h�C�X�������̏@��������`������Ď�ȃ_�[�C�[�Ƃ��ăC�����ɖ߂�Ő鋳���������Ă����B�Ƃ��낪1094�N�ɃC�X�}�C���h�̖{���n�J�C���ŏ@���I�Ȏ������N�������B����̓t�@�[�e�C�}���̃C�X�}�C���h��8��C�}�[���@���X�^���V���̌�p�Җ��ł������B���̎��̃��X�^���V���͍���ŁA�s��������Đ������s����ɂȂ�A�s���̈���ƌR���͂̑��������߂��Ă����B���̗v���ɓ����ďA�C�����R�o�g�̍ɑ��̓��X�^���V�����S���Ȃ�Ǝ����̎����ɓs���������l�����C�}�[���ɑI�B���̐l���̓C�}�[���̎��j���X�^�A���[�ł������B�n�T���@�T�o�[�t�̓V�[�A�h�i�C�X�}�C���h�̓V�[�A�h�̃C�}�[���p���ŕ��h�j�̃V�����[���i�V���A�@���K�́j�ʂ蒷�j�Ɍp������ׂ����Ǝ咣���āA��������ۂ����B�@�n�T���͒��j�j�U�[�����C�}�[���Ƃ���j�U���h��n�݂��ăt�@�[�e�C�}�����Ԃ������B����ȍ~�C�����̋��c���j�U�[���@�C�X�}�C�[���h�Ɨ��j�Ƃ͌Ă�ł��邪�A�{�e�ł̓j�U���h�Ƃ���B���������j�j�U�[���͗��N���̌p�����Ńt�@�[�e�C�}���ɒ�R���ē������N��������ߕ߂��ꍖ���Ŏ��S�����B���̌��ʃT�o�[�t�̓C�}�[���s�݂̒��ŃC�}�[���Ɋւ���j�U���h�̋��`�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�����ăT�o�[�t�̓C�}�[���ɂ��ċ��k�ɂǂ����������͒m���Ă��Ȃ��B���������̌��̐����`�����Ă���B��̓C�}�[���͎��S�����̂ł͂Ȃ��āA���B��ɂȂ����B������X���~�ς��邽�߂Ɍ����Ɍ����Ƃ��������������B����̓V�[�A�h�ł͂悭�g������ŁA���R�̓V�����[�A�ł͏�ɃC�}�[���̓}�z���b�g�̖����A���[�̌������p���҂łȂ���Ȃ�Ȃ������B�����ɂ͑傫�Ȏ�_����߂��Ă����B����̓C�}�[���̌������s����ƃC�}�[���̕s�݂ɂȂ�A�@���I�Ɍv��m��Ȃ��Ɏ�ɂȂ�B���ׂ̈ɃC�}�[���̐e���͏�ɖ���_���ēx�X�E�Q���ꂽ�B���̓s�x�C�}�[���̕s�݂��������B���̎��ɋ��k����������i�Ƃ��āA���̂悤�ȋ������܂ꂽ�̂��낤�B

������̓G�W�v�g����C�����ֈ�l�̗c���������ɘA��ė����āA�A�����[�g�ň�Ă�ꂽ�B���̎q�����̓j�U�[���̑��ł������Ƃ������ł���B����n�T���@�T�o�[�t�A���ڃu�Y���O�@�E�~�[�h�A�O��ڃ��n���}�h�ꐢ�i�E�~�[�h�̒��j�j���V�����[���𒉎��ɂ����l�Ɏ���āA�ʂ͑㗝�l�ł������B

�Ƃ��낪�l��n�T���̓�����4�N�ゾ���@���I�ɂ͔��ɏd�v�ȕϊv���s�����B

2.1�@�n�T���̏@�����v

�@���n���}�h�ꐢ�̑��q�i�n�T���@�Y�C�N���q���@�T���[���j�n�T���i�P�P�U�Q�N�|�P�P�U�U�N�j�͐N�ɐ����������ɁA����n�T����c���̃C�X�}�C���h�A�j�U���h������C�}�[���̌o�܂ɂ��ďڂ������������B

�@�ނɂ͐��������Đ��܂ꂽ�@���ƂƂ��Ă̓��قȍ˔\��������Ă����炵���B�j�U���h�̋��`�Ɋւ��Ĕނ̗Y�قő�z���������͑����̐l�X��S�ꂩ�疣���������B�����n���}�h�ꐢ�ɂ͂��̂悤�ȍ˔\���S�������Ă������߂ɁA���q�͑�w�҂悤�ɂ݂��āA��ʂ̐l�X���㗝�l���n���}�h�����n�T���̎w���ɏ]�����Ƃ�]�B

�@�����ɂ��Ə���T�o�[�t�����`�̒��ŃC�}�[���s�݂Ɋւ����̐��̒��̍ŏ��̐��ŃC�}�[���͂����l�X���~�ς��邽�߂ɍ~�a����Ƃ�����������������ƌ����ɋN�����āA���̃n�T�����C�}�[���ł͂Ȃ��̂��Ɛl�X�͎v���n�߂��Ƃ���B�n�T���ɂ͐l���䂫����b�p�Ƃ��A�U�����A���\�͓I�ȑf����������Ă����̂ł͂Ȃ����B����ł������悤�Ȍ��ۂ͐V���@���̋���ɂ��݂���B�Ⴆ�Ζ�c�s�ɂ����g�̌��̔g���P�Y���Ƃ����R�s�ɂ��鐒���^���̉��c���ʎ��A�I�[���^�����@�������W���Ȃǂł���B

�@����ɑ��đ㗝�l���n���}�h�͑��q�̍s�ׂ̓j�U���h�̌����Ƃ͂��ׂĖ������Ă���ƍl�����B

�����Ĕނ͑��q�����������e���āA�l�X�Ɏ��̂悤�ɍ������B

�u���̃n�T���͎��̑��q�ł���B���͍��܂ŃC�}�[���ł͂Ȃ��A�C�}�[���̈ӎv�̓`�B�҂ɂ����Ȃ��B���q�̌��t�Ɏ����X���A�����M����҂͂��ׂĖ��_�_�҂ł���B�v�����Ĕނ��C�}�[�����ƐM���Ă���l�X������ɂ����ď������ꂽ�B���鎞��250�l���A�����[�g����ŏ��Y������A�܂������̐l�X���邩��Ǖ������B

������1162�N�Ƀ��n���}�h�����S�����35�̃n�T�������̒�R���Ȃ�����p���Ńn�T���ő��ʂ����B

�����Ńn�T�������`������������e�̒��ɁA�]���̑㗝�l�Ƃ��Ẳ��߂ł͂Ȃ��āA�����������C�}�[���������炱�����߂���Ƃ�����������̂��܂܂�Ă����炵���B���̓_�����n���}�h�͖��ɂ��Ă����Ǝv����B���̖��Ƃ̓C�����A�T�E�W�A���r�A�Ȃǂ̃C�X�������_�����Ƃ͈�ʂɌ��݂ł������邱�Ƃ����A���k�ɑ��ăV�����[��������I�Ō��i�Ɏ�点�悤�Ƃ���X�����������B����ɑ��Ĕނ͋��k�̐M����ʓI�Ȑ[���Ɍ����킹��悤�ȉ��߂ɕς��Ă������̂ł͂Ȃ����ƍl����B���������Ȃ�ΐe�����n���}�h�̔��������̕����̃C�}�[���a�����킩��₷���B

2.2�@�����i�L���[�}�j�̃C�}�[��

�@�n�T���͑��ʂ���2�N����̃��}�_�[�����i�C�X�������k�͒f�H������j��1164�N8��8���A�ނ̖��߂ŏW�߂�ꂽ�j�U�����k�Ɍ������āA���̂悤�Ȃ��Ƃ�錾�����B�u�����͂��B��ɂȂ����C�}�[���i�j�U�[���j�̑��ł���B���͏@���ʼnۂ���ꂽ�`��������������邱�ƁB�݂Ȃ���͐V�������I���������̓����}�����̂ł����āA�A���[�̐_���I���ґz���邱�Ƃɐ�O����悢���ƁB�����Ă��ꂪ�{���̂��F��ł��邱�ƁB�݂Ȃ���͂��͂����T��̗�q������K�v�͂Ȃ��A�@���ɂ���ċK�肳��Ă��邻�̑��̊O�ʓI�ȋV�����邱�Ƃ͕K�v�ł͂Ȃ����ƁD�v�����ĐH�삪���ׂ��f�H��j�邽�߂ɖ��O�������ꂽ�B�����ĒG�Ղ�O����e���Č�y�ɋ����đ傢�Ɏ������݁A�A���̌����߂������B������ȍ~���}�_�[���̌��̓j�U���h���k�ɂƂ��ĕ����ՂƂ��ďj��ꂽ�B

�@���������̃V�����[���̓C�����v���ȑO�̃p�[���r������ł���҂�ɂ͂ƂĂ��ʗp�͂��Ȃ��ق�

�E�����Ă���Ƃ����v���Ȃ��̂ł���B���̂悤�Ȃ��݂��M����ʓI�Ȑ[���Ɍ����킹��悤�ȓ����ɂȂ����̂��ۂ����j�Ƃ͏q�ׂĂ��Ȃ��B

�@���̃n�T���̍s���̓C�X�������ł̓L���[�}�̐錾�������Ƃ������ƂŁA�L���[�}�Ƃ̓C�}�[�����~����Ƃ��čėՂ����A�����n�T��������n�T���������B��C�}�[���������ɍėՂ����̂����ł���Ɛ錾�����B�~���傪�����Ɍ��ꂽ�Ƃ������Ƃ͂���ȍ~�@���K�͂�j�����Ă��悢���Ƃ��Ӗ�����B�C�����A�V���A�̃j�U���h���k�̓n�T��2�����C�}�[���ƔF�߂āA���S�ɔނ̎咣�����ꂽ�B

�@�ėՂ����C�}�[���̉��ł̃j�U�����k�̌����̐����͌���Ȃ��_�ɋ߂��C�}�[���̔�����w���A���`�̎��H�͐�ΓI�Ȃ��̂Ƃ��Ď~�߂��Ă����ł��낤�B����̓j�U�����k�ɂƂ��āA���̂悤�Ȃ����v�����������A���S���ɂ��Ȃ����������ł���B���k�̓C�}�[���ɂ���đI�ꂽ�l�ł���B�����̃C�}�[���͔ނ���߂����邱�Ƃ��ł����B���������������C�}�[���͐_�ɋ߂�����A���k����������~�����Ƃ��o�����B���������C�}�[���̍��͐_�̈ӌ��Ɋ�Â�����������A�@�ɂ��x�z�͕K�v���Ȃ��Ȃ�A���k����_�̎��݂��ϏƂł���悤�ɂȂ�A�܂������Ȃ���ނ�͐^����F�����邱�Ƃ��\�ɂȂ����B���̂悤�ɕ��������C�}�[���̓j�U�����k�_�I�Ȋy���ɓ������Ƃ��ł����B�܂��j�U�����k�͓V���ւ̐ؕ�����ɂ��邱�Ƃ��ł����B�iThe Assassins by Lewis,The Secret Order of Assassins by Hodgson)

�@���̂悤�ȏ@���K�͂�啝�Ɋɂ߂�Ɠ����̒ቺ�����p�I�ȗ����Ɋׂ邨���ꂪ����Ƃ���Ă���B

�@���̊뜜���I���������̂悤�Ȍ��ۂ��V���A�ɋN�������B�V���A�̃j�U���h���c�ɂ��āA���̂悤�Șb�����[���b�p�ɓ`�����Ă����B

�@�����ŃV���A�ł̋��c�������T�ς���ƁA�����ŗ\���m���Ƃ��āA11���I�Z���W���[�N�����N�U����ȑO�̃V���A�̓t�@�[�e�C�}���̗̓y�ł���A�x�z����Ă����B�]���ăC�X�}�C���h�Z���������Z��ł����B1100�N����Ƀn�T���@�T�o�[�t���h�������y���V���l�_�[�C�[�i�`���t�j���A���b�|��_�}�X�J�X�̎R��ŃC�����Ɠ����悤�ȕ����̕z�������Ō��n�̃C�X�}�C���h�i��Ƀ��X�^�A���[�h�j�Z�����j�U���h�ɉ��@�����Ė����ɂ��āA���c�̋��_�����i�߂Ă������A�A���u�l����Ō��t�̈Ⴂ��V���A�̓����҂̓V���A�@�Z���W���[�N�����������߂ɁA�C�����ł̑�Z���W���[�N�ɑ���G�Έӎ��قNj����͂Ȃ��������A�z�������A�y�n�������L���C�ېŖ��Ŝ��ӓI�Ȍ������������ۂ����Ďv���悤�ɐi�܂Ȃ������B�Ƃ��낪1162�N�Ƀn�T���ɂ���āA�A�����[�g����V���A�փ_�[�C�[�Ƃ��Ĕh�����ꂽ���V�[�h�@�E�f�C�[���@�X�C�i�[�����D�ꂽ�����͂Ǝw���́A�����͂ɂ���ăV���A�̃j�U���h�̍Ő��������o�������B���R�V���A�̓L���[�}�錾������āA�j�U�����k�̓V�����[����j�������V�������������H�����B

���̐V���������K�����G���T�����D�҂̂��߂Ƀ��[���b�p����h�����ꂽ��O��\���R�₻�̔N��L�ҁA���s�҂̊ԂɃj�U�����c�̗ǂ���ʉ\�b���n����[���b�p�ɍL�������B

���̘b���{���Ȃ̂��ۂ��͗��j��͂����肵�Ă��Ȃ����A���L�̂悤�Ȃ��̂ł���B

���[�}�c��t���[�h���q�@�o���o���b�T��1175�N�ɃV���A�ƃG�W�v�g�ɔh�������g�ߒc�̕ł������B����͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B

�u�_�}�X�J�X�ƃA���e�I�L�A�A�A���b�|�̍����̎R���ɁA�ނ玩�g�̌��t�Łh�R�̘V�l�h�ƌĂ��A���u�n�̈ꑰ���Z��ł��邱�Ƃɒ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̐l�X�͖��@�̒��Ő������A�ނ�̋��c�R�̘V�l�̝|�ɋt����ē̓���H�ׂ�B�܂��ނ�͎����̕�e��o�����܂߂��ׂĂ̏����Ƌ�ʂȂ������B�ނ�͎R���ɏZ�݁A �\���ɋ��łɍ\�z���ꂽ��Ԃɐ������Ă���̂ŁA�قƂ�Ǔ�U�s���ł���B�ނ�̓y�n�͂��܂�엀�ł͂Ȃ��̂ŁA�ƒ{�ɂ���Đ��v�𗧂ĂĂ���B�܂��ނ�͈�l�̌N���Ղ��A���̌N��ׂ͗̃L���X�g�����̌N�傾���łȂ��A�����ߗׂ̃A���u�n�̍��̉��l�����ɂ��ł����낵�����|�̔O��^���Ă���B�Ȃ��Ȃ�Δނ͋��ٓI�Ȏ�i�ɂ���Ĕނ���E�Q�����K�������Ă��邩��ł���B���̎�i�Ƃ͎��̂悤�Ȃ��Ƃł���B���̌N��͑����̎R�x�ɔ������{�a�������Ă��邪�A�����͍�����ǂɈ͂܂�āA���l����̏����Ȃ������[���h�삳�ꂽ���ȊO�ɒ��ɓ��邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����̋{�a�Ŕނ͎x�z���ɂ���̒n�̔_���̑��q�B���W�߂āA�c���̍�����{�炵�A�ނ�Ƀ��e����A�M���V����A���[�}��A�A���u�ꂻ�̑������̌��t���������B�����̎�҂����͗c���̍����琬�l�ɂȂ�܂ŁA�ނ�̐搶�����ɂ���āA���̂悤�ɋ�����ꂽ�A�N�����̍��̌N��̂��ׂĂ̌��t�Ɩ��߂ɂ͕��]���ׂ����ƁA�����Ă��ꂪ�����Ȃ���ׂĂ̐�����_�X�ɉe�����y�ڂ��͂̂���N��͂��O�����ɕK���y���̊�т������炷�ł��낤�ƁB�v �\���ɋ��łɍ\�z���ꂽ��Ԃɐ������Ă���̂ŁA�قƂ�Ǔ�U�s���ł���B�ނ�̓y�n�͂��܂�엀�ł͂Ȃ��̂ŁA�ƒ{�ɂ���Đ��v�𗧂ĂĂ���B�܂��ނ�͈�l�̌N���Ղ��A���̌N��ׂ͗̃L���X�g�����̌N�傾���łȂ��A�����ߗׂ̃A���u�n�̍��̉��l�����ɂ��ł����낵�����|�̔O��^���Ă���B�Ȃ��Ȃ�Δނ͋��ٓI�Ȏ�i�ɂ���Ĕނ���E�Q�����K�������Ă��邩��ł���B���̎�i�Ƃ͎��̂悤�Ȃ��Ƃł���B���̌N��͑����̎R�x�ɔ������{�a�������Ă��邪�A�����͍�����ǂɈ͂܂�āA���l����̏����Ȃ������[���h�삳�ꂽ���ȊO�ɒ��ɓ��邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����̋{�a�Ŕނ͎x�z���ɂ���̒n�̔_���̑��q�B���W�߂āA�c���̍�����{�炵�A�ނ�Ƀ��e����A�M���V����A���[�}��A�A���u�ꂻ�̑������̌��t���������B�����̎�҂����͗c���̍����琬�l�ɂȂ�܂ŁA�ނ�̐搶�����ɂ���āA���̂悤�ɋ�����ꂽ�A�N�����̍��̌N��̂��ׂĂ̌��t�Ɩ��߂ɂ͕��]���ׂ����ƁA�����Ă��ꂪ�����Ȃ���ׂĂ̐�����_�X�ɉe�����y�ڂ��͂̂���N��͂��O�����ɕK���y���̊�т������炷�ł��낤�ƁB�v

���̕��������[���b�p�ɗ����ꂽ�j�U�����c�Ɋւ���ŏ��̃��|�[�g���Ƃ���Ă���B

���̃��|�[�g�̌㔼�̓}���R�|�[���̓��������^�́h�R�̘V�l�h�̏͂Ɣ��Ɏ��Ă���B

�|�[���̓C�����ŕ������b�Ƃ��Ă��邪�A�����C�����ɂ́h�R�̘V�l�h�ƌĂ��l���͂��Ȃ������B

�]���Ĕނ̎R�̘V�l�̘b�͂��̃��|�[�g�̖͕�ɋ߂��B

�������ɂ���قǂ̕ϊv�ɂ͂ƂĂ��Ǐ]�ł��Ȃ��M�k���o�Ă��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ������B

����Ȓ��ɃM�[�����B�̃_�C�����n���i�n�}1�Q�Ɓj�ɏZ�ރ_�C�������̋M���̎q���Ńn�T���̍Ȃ̒킪�����B

����̐M�S�[���ƌh�_�̐S�͐l���݈ȏ�ł���������A�n�T���̕ϊv�͖��炩�ɊԈႢ�Œp���ׂ��s�ׂ��Ƃ��āA���̍s�ׂɑς��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@������1166�N1��9���n�T�������~�A�T�[����i�M�[�����B�j�ɑ؍݂��Ă������A���̋`��ɂ���Ďh���E���ꂽ�B

�@���̌���p�������q�i�k�[���@�E�b�f�C�[���@���n���}�h�j���n���}�h�i1166-1210�j�������̋��`�ɂ͂��M�S�������B�i�ނ������̃C�}�[���ƌĂ��j�C�}�[���E�ɂ��A����_�ȓ����͂��咣���āA��������s�����B����j�U���h�̏h�G��Z���W���[�N���̃X���^���@�T���W������1141�N�ɖ뗥���������L�^�C�l�̐��ɌR�����݂̃g���N���j�X�^���N�U�������߂ɁA��������ނ��悤�Əo�����ăJ�g���[���̐킢�Ŕs��Ă��܂����B

�@���̐��ɌR�̒����A�W�A�ւ̐i�o�ŁA�ʓ˂��̂悤�ɂ����ɏZ��ł����g���N�}������1153�N���T���W�����̒n�Ղł������C�����̃z�[���T���B�ɓ���āA�����Ŕ������N�������B

�@�T���W�����͂����������悤�Ƃ������A�t�ɔs��ĕߗ��ɂȂ�A1157�N�a�v����Ƒ�Z���W���[�N���͖ŖS�����B�h�G�̏��ł���ӏ����͂Ƃ̊W�ɂ����Ă���r�I���a�ł�����ਂɁA���̃C�}�[����40�N�Ԃ̓����͈��肵�Ă����B�V���A�̃j�U���h���S�������}����̂����̎���ł���B���n���}�h��1210�N9��1���ɖv���A�ނ̑��q�W�����[���E�E�b�f�B�[���E�n�T�����Ȃ킿�n�T��3�������Ƃ��p�����B

2.3�@�B�ꂽ��i�T�g���j�n�T���O���@�i�W�����[���@�E�b�f�C�[���@�n�T���j�@�@�@ �@

�n�T���O���̎���i1210-1221�j�͐����̕s����Ȏ���ł������B���n���}�h�̔ӔN�ɂ̓X���j�[�h�̃g���N�}�����ŃZ���W���[�N�̑����I�Ȏ�]�W�ɂ������z���Y���V���[���̓Z���W���[�N�̖ŖS�ŋ}���ɃC�����A�C���N�̎x�z�����������āA1197�N�A�b�o�[�X���̃J���t���琳���ɃC���N�ƃC�������x�z����X���^���̏̍���F�߂��āA��Z���W���[�N���̌�p�҂Ƃ��ĔF�m���ꂽ�B

����ȌR���͂�w�i�Ƃ����z���Y���V���[���̈��͔͂��ɋ����A�n�T���O���͏]���̂悤�ȓO��I�ȑΗ��W���ێ����邱�Ƃ͓���Ɣ��f���āA�Œ�ł������̍��Ƃ̑����ێ����m���ɂ���ɂ͎��ӃC�X�����������烀���[�q�_�i���ɖ�����ҁj�ƕ̎�����Ă���c���n�T���ɂ�镜���̃C�}�[���̋��`�A�K�͂�p�~���A���Ƃ����낤�ɏ]���G���Ă����X���j�[�h�C�X�����@�w�҂����ق��ču�`���s���A�X���j�[�h�V�����[���̎��H��l�X�ɖ������B���Ȃ킿�j�U���h����X���j�[�h�։��@���s�����B�C�����l�̂悤�ȃA�[���A�����͓�����x�z�������������߂ɁA�}�z���b�g����ނ��x�����ċ��ɐ�����A���u�n�̎��Y�ƁA���b�J�̏��l�A�M���̒�����C�X���������̂̍��c���ōō��ʐ��E�҃J���t�i���n���b�h�����ɖ��W�j�����߂�Ƃ����X���j�[�h�ɑ��ă}�z���b�g�����l��ڃA���[�̌����̂Ȃ��肪�J���t�A�C�}�[���̐�Ώ����Ƃ����V�[�A�h��I�������o�܂�����B����̓A�[���A�l�̏@���͐̃]���A�X�^�[�����������ƍX�ɃA���u�n�ɑ��閯���I�ȑR�ӎ����ꗬ�ɂ������B

�@���̉��@�ɂ̓j�U�����k�̒�R���傫�������͂����B�����������������i�Ƃ͂����̃j�U�����c�̉��̎�ł���^�L�[���̌����i�M�铽�j�ɂ���āA�X���j�[�h�ւ̉��@�����ꂽ�ƍl������B�]���ĎЉ�����D�]�������ɂ͑��₩�Ƀj�U���h�֎��R�̂Ŗ߂�̂ł���B���̉��@�錾�ɂ��n�T���O����1211�N�A�A�b�o�[�X���Ƙa�������сA�j�U���̈�̓��������A�b�o�[�X���J���t�̖��ɂ����ĔF�߂�ꂽ�B����͂Ƃ���Ȃ������z���Y���V���[���ɂ��F�m���ꂽ���Ƃ��Ӗ������B

�@���̃C�}�[���ɂ͐��ǂޗD�ꂽ�O���̈�b������B�����1216�N�Ƀ����S���鍑�̃`���M�X�@�n�[�����z���Y���V���[���֔h���������Ǝg�ߒc��s400�l���z���Y���E�V���[���̃I�g���������A���̎g�߂̖ړI�͒����A�W�A�N�U�̂��߂̖���ł���Ƌ^���A��s�����ׂĎE�Q���Ă��̕ێ����鏤�i��D���������N�������B����Ɍ��{�����n�[����1219�N�ގ��痦���������S���R�̑�K�͂ȐN�U���n�܂����B���̎������S���R���C�����̃N�[�q�X�^���A�z�[���T���A���[�h�o�[���n���ɂ��N�U���ė���Ǝ@�m�����C�}�[���@�n�T���O���̓����S���R���W���C�t�[���͂ɓ�����������Ƀ`���M�X�@�n�[���֏��Ȃ𑗂�A���̒��ŋ����̈ӎv��`�����Ƃ����B���̐����҂ɋ����̐�����\�����ꂽ�C�X�������̌N��Ƃ��Ă͔ނ��ŏ��̐l���������B

1221�N11���n�T���O���͖v���A���q�A���[�E�b�f�B�[���E���n���}�h�i���n���}�h�O���j�����Ƃ��p�����B

2.4�@����@���n���}�h�O���@�i�A���[�@�E�f�C�[���@���n���}�h�j�@ �@

�@���̂Ƃ����n���}�h�O��( 1221-1255�@)��9�ŁA���̍ɑ��Ɗ��������ɂ���Đ�������s����A�X���j�[�h���`�͌p�����ꂽ�B�@���1230�N�ɂ͋��j���̌��O��q�̒��Ńz���Y���V���[���̃X���^���̖���ǂݏグ�Ă���s���悤�ɗv�����ꂽ�B����̓^�L�[�A�̌����̉��ŃX���j�[�h�M����e���Ă����j�U���h���E�ҁA���k�ɂƂ��āA�X���j�[�h�X���^���@�W�����[���@�E�f�C�[���̖��O�������������ė�q���n�߂邱�Ƃ͋��J�I�Șb�������ɈႢ�Ȃ��B���n�}�h�O��������������悤�ɂȂ�ƃX���j�[�h�̃V�����[���̎��H�����X�Ɏ�߂���悤�ɂȂ����B����͓���1230�N�ɁA�z���Y���V���[���@�X���^���@�W�����[���@�E�f�C�[���͓����A�i�g���A�Ń��[���E�Z���W���[�N���ƃV���A�̃_�}�X�J�X���x�z����A�C���[�u���̘A���R�ɔs��A���̕��͂̔������������B1231�N�����S���鍑�̃I�S�^�C�@�n�[���̓C�������ʂɏ��R�`�����}�O�����w�����ɓ�������h������B�����z���Y���V���[�̍����n�̓A�[���o�C�W�����B�̃^�u���[�c�����肾�����B�����S���R��������m�����^�u���[�c�̏Z���ƃz���Y���V���[���̍ɑ��V�����t�@�A���@�����N�Ȃǂ̔z���̓X���^���ɔ������f�����B�������̍U�������X���^���@�W�����[���@�E�f�C�[���͓����A�i�g���A�̎R���ɓ��S���邪�A�A�[���o�C�W������N���f�X�^���B�ɏZ�ރN���h���ɂ���đ������ĎE�Q����ăz���Y���V���[���͖łт��B�]����1231�N�ȍ~�j�U���h�̓^�L�[�A�̌�������菜���{���̃j�U���h�ɖ߂����\���͂���B�Ƃ��낪���c�����łُ͈�Ȍ��ۂ��������Ă����B����̓C�}�[���ł��郀�n�}���h�O�������l�ɂȂ�ɂ��������Đ��_����ǂ̎������������āA�C�}�[���Ƃ��Ă̈Ќ���ۂ��߂ɐb�������͎�舵���ɍő�̐_�o�ƋC�z������B�Ⴆ�Έ�҂����s�҂͂����Ď��Â��{�����Ƃ��Ȃ������B�܂����̎��a�����\���Ȃ������B���̗��R�̓C�}�[�������l���Ƃ������Ƃ������Ȃ��M�҂ɂ���ĈÎE����邱�Ƃ����ꂽ���炾�B����ł��C�}�[���������鋶���I�Ȍ��s��M�k�͐_�̗슴�ɂ����̂��ƐM���������Ă����B�܂��C�}�[���̓{��ɐG��āA���낵�����ʂ��������Ƃɂ͋ɗ͔����邽�߂Ɏ�ꕨ�ɐG��悤�ɐ��̒��̌����̘b�A�s�����Șb�͒m�点�悤�Ƃ͂��Ȃ������B���̌��ʎ����̍��Ɠ��ɂ͎����̗��ꂩ�瓐������绂����B���ɂ����l�C�}�[���̈����N������Ȗ�肻��͌�p�҂����߂ł������B��p�җ\��̃��N���@�E�f�C�[���@�t���V���[�̓C�}�[��18�̎��̎q���ł������B�j�U���h�̋��`�ɂ���Ē��j����p�҂Ɍ��܂�̂ŁA�ނ��c�������߂���Ɛl�X�͏����̃C�}�[���Ƃ��ĕ��ȏ�Ɍh�炵���B�����m�������͎��i���Ĕނ��s�҂��n�߂��B�t���V���[�͉䖝���o���Ȃ��Ȃ��āA�C�}�[���̓����̖����Ȍ��������]�I�Ȍ�������������e���̂Ƃ���ɑi���ɍs�����̐����s���������S���鍑�̌R�������̍��ֈ����Ă���ƒQ�����B�����đ��q����芪���e����M���̒��ɓ����҂�������āA�ނɕ��]�𐾂��A�Ō�̌��̈�H�܂Ŕނ����Ɩ����B���̂悤�Ȏ�茈�߂����Ă���������A1255�N12��1���C�}�[���͎��ɐ����āA���[�W�F�@�_�V���g���̋��i�n�}2�Q�Ɓj�̎�O�̎R�i�V���[���[�h���n��Ȃ��j�̒���ɂ���V�[���N�[�i�����R�Ƃ����Ӗ��Ō�ɃV�[���N�[�邪�o����j�ɂ���r�����ׂ̗̒|���a���ō��ꂽ�����̒��Ŗ����Ă����B�ނ͂��܂��̂悭�Ȃ���y������A����͗r�����ƍs�������̌�y�̂��߂ɂ��̌����ɏZ��ł����B�ނ̎���ɂ͉��j���p�k���g�������܂��Ă����B�锼�ɂȂ��āA�C���t������ނ͂��̏ꏊ�Ŏ���ł����B�ނ̎�͓����痣��Ă����B�ނ̂��ɐQ�Ă�����l�̃C���h�l�ƈ�l�̃g���N���j�X�^���l�͏����̏����Ă����B��T�Ԃ��낢��Ȑl�����^��������ꍉ��������A�ŏI�I�ɕ��̈ÎE�҂̓n�T���Ƃ����l���ŕ��̐e���ȍ��В��ŁA�藣���Ȃ����ԁA��y�̑���ł������B���d���H������ɂ��V�����[���ŋ�������5�l�܂ł̍ȑт������ꂽ���A�n�R�l�͌����ł��Ȃ��̂Œj�F���e�n�ł݂�ꂽ���Ƃ��v���o�����B���ł��C�����l�ɘb���ƕ����o���ď���b������B����͈ÎE���c�̃��[�h�o�[���n���̂�����̑�s��K�Y���B���s�ɓ`���B�h�n�蒹�������K�Y���B���s�̏����Ԏ��͕K�����K�ɓ��ĂĔ��ł���B�h�Ƃ������̂��B

�@�C�}�[�������S���āA���j���N���@�E�f�B�[���@�t���V���[�����Ƃ��p�����B

�@�C�}�[���̃t���V���[�͔ނ��ٔ��ɂ����Ȃ��ŁA�ÎE�������B

���̎���ōł��P�������b�̓C�}�[�����c���ŁA�������ɑ��⊯������s���Ă�������͋��c�̓X���j�[�h�@�������H���Ă����̂ŁA�X���j�[�h�̐_���I�Ȍ��Ђ̒��S�ɂ����A�b�o�[�X���Ƃ̊W�͔��ɗǂ������B�܂�1231�N�z�����Y�V���[�����łт��B

�@����Ȍ��͋ɏ悶�ăC���h�փj�U���h�鋳�t��h�����āA�Ăѐ鋳�����������ɓW�J���Đ������Ă���B�܂������I�ɂ������̊w�җႦ�ΓV���w�҂Ő��E�I�ɗL���ȃi�V�[���@�E�f�C�[���@�g�E�[�X�C�[�Ȃǂ��A�����[�g���K��āA�n�T���E�T�b�o�[�t�̈₵���}���ق𗘗p���������s�����B

2.5�@����@���N���@�E�f�C�[���@�t���V���[�@ �@ �@

�@�t���V���[�i1255-1256�j�̓j�U���h�Ō�̃C�}�[���ł���B���Z�̓}�C�����f�C�Y��ł������B

�Ȃ��A�����[�g��ł͂Ȃ������̂��A���̋s�҂�����̖����Ȍ����A��Ȍ�y�Ȃǂ�����邽�߂������̂�������Ȃ��B�}�C�����f�C�Y��̓A�����[�g�����U�s���ȏ邾�Ƃ���Ă��邪�A�����ɏ�̑S�e���͂����肳��Ă��Ȃ��B���̃C�}�[���̓j�U���h���Ƃ̑����̂��߂ɋ��G�����S���R�̎i�ߊ��t���O�ƒ��X���~�̐����O����W�J���邪�Ō�ɂ͖��^�s���Ėłы���B

�R�D�����S���鍑�̐��������c

�@�����S���鍑�̑�n�[���@�����P�����������c��h�������ӂ�����ȗ��R�̓����P�������ă`���M�X�@�n�[�������郂���S���R�ɉ�����Đ�q�����g�ߒc�F�E�������ɑ���Ƃ��ăz���Y���V���[�������̂��߂ɃT�}���J���h�A�u�n���ɏo�����ł�����1219�N���̂�����K�Y���B���s�̑�@���V�����X�@���C�b�f�[��������q�i���łł����`���b�L�j��g�ɒ����Ď����̑O�Ɍ��ꂽ�̂ɋ������B�����P�͂��̖@���ɗ��R��q�˂��Ƃ���A����̓j�U���h�̒Z������g�����ׂɏ�Ɉߕ��̉��ɂ��̂悤�ȊZ�����Ă���̂ł���B�Ɠ����čX�ɂ��̋@��ɁA���̑�_�s�G�ȋ��c�̉A�d�ɂ��ďڂ����q�ׂ��̂ŁA���̘b���ނ̐S�ɐ��X�������ݕt���Ă����B���̖@���̋��Z�n�K�Y���B���s�͒n�}�Q�Ŏ������ʂ�j�U���h���c�Ƃ͋͂��Ɉ�̎R���Ŋu�Ă��Ă��āA���̎R���ƃG���u�[���X�R���̊Ԃ����[�h�o�[���n���ŁA�������ނ�̖{���n�ł������B���̓s�s�̏Z���͐₦���ނ�̍U���ɔ�����āA��Ɍx�������Đ������Ă����B

�܂���q����1253�N����5�N�ɂ����ăt�����X���̎g�߂��`������n�[�����ÎE���邽�߂ɗl�X�ɕϑ�����40�l�̃j�U�����k���X�p�C�����̂��߂ɍŋ߃����S���鍑�̎�s�J���R�������荞�܂ꂽ�Ƃ����悤�ɓ����C�����A�C���N�A�V���A�ł̓j�U���h�����̍��Ƃ��G����V���A�@�Z���W���[�N���A�U���M�[���A�T���f�C���A�G���T�����̃L���X�g�����A�p���X�`�i�̏\���R�Ɏd�|����_�o�S�v�ȈÎE�s�ׂɊe���̌N���ɑ��A�i�ߊ�����X���X�Ƃ��Ă����B

�@���̗��R�͈ÎE���h�q�̒P�Ɣƍs�̂��߁A�������Ă����s���Ă��A���̏�Ŏ�艟�������ĎE�Q���ꂽ�B

���ɑߕ߂��ꂽ�h�q������ɂ����āA�h�q�̍���������o�����Ƃ��Ă��A�^�L�[�A�̉��Ŏ���ł��閧��R�炳�Ȃ����Ƃ��@���I�ɓO�ꂵ�Ă�������A�����͌����Ȃ��G�ɋ�����Ƃ�����m��ʋ��|��������B

�@�@�����P�͐��������c�̎i�ߊ��ɒ�̃t���O��C�����āA�������܂������̖���_���j�U���h���c�����₷��悤�t���O�ɖ������B

�@���ɃC���N�̃o�O�_�[�g�̃C�X�������X���j�[�h�̏@���I���Ѝ��ƃA�b�o�[�X�����J���t��łڂ����Ƃ�������ꂽ�B

�Ōオ�V���A�ɐi�o���āA�\�Ȃ�G�W�v�g�����̎x�z���ɒu�����Ƃł������B

�@�����Ă܂�1253�N�Ƀj�U���h���c�̃C�����̃z�[���T���B�̓����ɂ���Q���h�N�[���|�����߂ɏ��R�Q�h�u�J�ƃR�R�@�C���Q�C��12,000�l�̌R����挭���Ƃ��đ��荞�B�t���O�̖{����1254�N4���o�����ăA�����n�����̂�1256�N�����������B

�@1256�N5���ɂ͐����������̃t���O�i�ߊ��̓C���������̃z�[���T���B�̒��T�[�x�ɓ������Ė��c��{�i�I�Ɏw�����J�n�����B

�t���O�̓T�[�x����z�[���T���B�ɓ_�݂���j�U���h���c��Ə��R�Q�h�u�J�ƃR�R�@�C���Q�C�̐틵���m�F�����B����ɂ��Ƃ��̗����R�͂��̏B�̂������̗v�ǂ͐�̂��Ĕj�����A�̐S�v�̃Q���h�N�[�邪���Ƃ��Ȃ������B����܂ł̑�Ƃ́A���̏�𐅂��R�炳�ʕ�͐w�����B

�M�҂����n�����������ʁA����̓Q���h�N�[�v�ǂ̃j�U�����������̍U����j�U���̑��̏�̌R������̍U���ɔ����邽�߂ɁA�Q���h�N�[�v�ǂ̓��쐼�����ɊJ���ꂽ�n�тɁi�k���̓G���u�[���X�R���������ĐN���ł��Ȃ��j�����S���R�̒��Ԓn������őO���d�̑傫�ȚƗۂ�z���グ�Ă����B�ʐ^3�Q��(2014,4,2�B�e�j������760�N�O�Ɍ��݂��ꂽ�ΐςݚƗۂ͕������������č����͒Ⴂ���A��̓쑤�������Ǝ�芪���悤�ɒ����A�Ȃ��Ă����B���[���b�p�̒�������20���I�ɓ����Ă��A�Q���h�N�[��̒����͂��Ă��Ȃ��̂ŁA���̎ʐ^�͗��j�ƂɂƂ��Ē��������̂ł��낤�B�����Ă���قǂ̋��łȖh�ۂŃQ���h�N�[����Ǘ��������ɂ�������炸�A�C�}�[���@�t���V���[�̔h������110�l�̉��R�̓Q���h�N�[��ւ̐N�����܂�܂Ƌ����Ă��܂����B�@���L���ɂ킽���ĕ���12000����24���ԊĎ�����͕̂s�\�������낤�B�t���O���C�����ɓ����������ł��A�z�[���T���B�̑����̃j�U���v�ǂ������������Ă����B�t���O�̓����܂łɂ��܂�F�����Ȃ����т������̂ŁA�}篎��э��̂��߁A�����R�̓g�[������U�ߗ��Ƃ��āA�Ⴂ�w���Ǝq���������S�̖����E�Q�����B���̎蕿���g���ăt���O�ɍ������邽�߂ɖ��c�Ɍ��������B �M�҂����n�����������ʁA����̓Q���h�N�[�v�ǂ̃j�U�����������̍U����j�U���̑��̏�̌R������̍U���ɔ����邽�߂ɁA�Q���h�N�[�v�ǂ̓��쐼�����ɊJ���ꂽ�n�тɁi�k���̓G���u�[���X�R���������ĐN���ł��Ȃ��j�����S���R�̒��Ԓn������őO���d�̑傫�ȚƗۂ�z���グ�Ă����B�ʐ^3�Q��(2014,4,2�B�e�j������760�N�O�Ɍ��݂��ꂽ�ΐςݚƗۂ͕������������č����͒Ⴂ���A��̓쑤�������Ǝ�芪���悤�ɒ����A�Ȃ��Ă����B���[���b�p�̒�������20���I�ɓ����Ă��A�Q���h�N�[��̒����͂��Ă��Ȃ��̂ŁA���̎ʐ^�͗��j�ƂɂƂ��Ē��������̂ł��낤�B�����Ă���قǂ̋��łȖh�ۂŃQ���h�N�[����Ǘ��������ɂ�������炸�A�C�}�[���@�t���V���[�̔h������110�l�̉��R�̓Q���h�N�[��ւ̐N�����܂�܂Ƌ����Ă��܂����B�@���L���ɂ킽���ĕ���12000����24���ԊĎ�����͕̂s�\�������낤�B�t���O���C�����ɓ����������ł��A�z�[���T���B�̑����̃j�U���v�ǂ������������Ă����B�t���O�̓����܂łɂ��܂�F�����Ȃ����т������̂ŁA�}篎��э��̂��߁A�����R�̓g�[������U�ߗ��Ƃ��āA�Ⴂ�w���Ǝq���������S�̖����E�Q�����B���̎蕿���g���ăt���O�ɍ������邽�߂ɖ��c�Ɍ��������B

�S�D�����J���_���t���O�Ɖ�������t���V���[�̋삯����

�t���V���[�̓����S���R�̃C����������m�������A�j�U���h�����ɂ͉��Ƃ����O�̌��Ő퓬������ĂȂ���A�����Ŕ�Q���ŏ����Ɏ���[�߂����ƍl�����l�X�ƍŌ�܂Ő키����I�l�X�ňӌ��������ꂽ�B�t���V���[�͑O�҂ŁA�܂��ނ̑��k���肾�����V���w�҃i�V�[���@�E�f�C�[���@�g�E�V�[�̓C�}�[���̐���肪�s�g�ł���Ɨ��R�ō~����I������悤�Ɋ��������B����ɂ͎����̕�����f�����~���̈ӎv�\�������ėǂ���ۂ�^���悤�Ƌ���}�C�����f�C�Y�����l�̎g�߂��n�}�_�[���s�ɂ��郂���S���R�̏��R�m�����֔h�����āA�����S���c�� �֍~���̏�����g�߂ɑ������B����ɑ��ăm�����͂��̎g�߂Ƀz�[���T���B�̃T�[�x�Ƀt���O�i�ߊ��i�ʐ^�S�����݃t���O�j���������̂ŁA���̖��c�ɃC�}�[�����g�������悤�Ɋ������������������B�������C�}�[����1256�N5�������̒�̃V���[�n���V���[�i���̒��̉��Ƃ����Ӗ��j��h������ƃm�����ɕԓ������B�t���O�̓T�[�x�̖��c�ŃC�}�[���̒�V���[�V�����V���[�ɉy�������������1256�N6���C�}�[���@�t���V���[�ɏ��Ȃ𑗂��āA���̒��ł��Ȃ������h�����č~���̈ӌ������������Ƃ�]�����āA���Ȃ��������S���l�ɑ��čs�����ߎ���Y��Ă��悢���ƁA�����Ă������Ȃ��������̗v�ǂ���j�āA���玄�̖��c�ɗ�����Ȃ���Ȃ��̗̓y�ɑ��ĉ����Q��������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ����Ƃ�`�����B����ɑ��ăC�}�[���͊���̏�ۂ�j�āA�ŏd�v�ȃA�����[�g�A�}�C�����f�C�Y�A���~�A�T�[���e��̏�����菜�����āA���̖h���{�݂̈ꕔ������点���B�C�}�[���̓t���O�ɕ��]�𐾂��A�����S���̒��Ŋ������[�h�o�[���n���Ɏ��ꂽ����ǂ��A�����̓t���O�̖��c�ɕ������v���邱�Ƃ͈�N�Ԃ̗P�\�����߂��B�t���O��1256�N9���r�X�^�[���s����g�߂��C�}�[���@�t���V���[�̂���}�C�����f�C�Y��ɔh�����āA���̏��Ȃɂ͎����݂ƈЌ��̌��t����ׂāA���₩�ɂ��Ȃ������v�ɗ�����悤�ɑ������̂������B���̎g�߂�������鎞�ɁA���c�̍ɑ��V�����X�@�E�f�C�[���@�M�[���L�[�s�����āA�t���O�ɑ��鎩���̒��v�̒x�����������Ƃɂ��ĕى�������C����������B���̑��ɂ��t���V���[�̓t���O�ɃA�����[�g�A���~�A�T�[���A�}�C�����f�C�Y�̎O��͕ۗL�ł���悤�ɖ��Ăق����ƍ��肵�Ă����B�����Ă��̏����̉��ŁA���̑��̂��ׂĂ̏�ۂ̓t���O�Ɉ����n���Ɩ��Ă����B�܂��t���V���[�̓Q���h�N�[�邨��т��̑��̖k�z�[���T���B�̑S�Ă̗v�ǂ̎�����̏����ɖ��߂��ăt���O�̖��c�֕����~������ӎv�\��������悤�Ɏw���������Ƃ��t���O�ɒm�点���B�t���V���[�͂��̑傫�ȏ������l�����Ē��v�̗P�\�����F���Ă���邾�낤�Ɗ��҂��Ă����B�t���V���[�ɂƂ��Ă͂��̃}�C���f�C�Y��̂悤�ȎR�Ԓn��ł͌R���������W�Q�����~�̓����܂Ŏ��Ԃ��҂����Ɗ�̂����v�x���̖ړI�������B�@ �֍~���̏�����g�߂ɑ������B����ɑ��ăm�����͂��̎g�߂Ƀz�[���T���B�̃T�[�x�Ƀt���O�i�ߊ��i�ʐ^�S�����݃t���O�j���������̂ŁA���̖��c�ɃC�}�[�����g�������悤�Ɋ������������������B�������C�}�[����1256�N5�������̒�̃V���[�n���V���[�i���̒��̉��Ƃ����Ӗ��j��h������ƃm�����ɕԓ������B�t���O�̓T�[�x�̖��c�ŃC�}�[���̒�V���[�V�����V���[�ɉy�������������1256�N6���C�}�[���@�t���V���[�ɏ��Ȃ𑗂��āA���̒��ł��Ȃ������h�����č~���̈ӌ������������Ƃ�]�����āA���Ȃ��������S���l�ɑ��čs�����ߎ���Y��Ă��悢���ƁA�����Ă������Ȃ��������̗v�ǂ���j�āA���玄�̖��c�ɗ�����Ȃ���Ȃ��̗̓y�ɑ��ĉ����Q��������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ����Ƃ�`�����B����ɑ��ăC�}�[���͊���̏�ۂ�j�āA�ŏd�v�ȃA�����[�g�A�}�C�����f�C�Y�A���~�A�T�[���e��̏�����菜�����āA���̖h���{�݂̈ꕔ������点���B�C�}�[���̓t���O�ɕ��]�𐾂��A�����S���̒��Ŋ������[�h�o�[���n���Ɏ��ꂽ����ǂ��A�����̓t���O�̖��c�ɕ������v���邱�Ƃ͈�N�Ԃ̗P�\�����߂��B�t���O��1256�N9���r�X�^�[���s����g�߂��C�}�[���@�t���V���[�̂���}�C�����f�C�Y��ɔh�����āA���̏��Ȃɂ͎����݂ƈЌ��̌��t����ׂāA���₩�ɂ��Ȃ������v�ɗ�����悤�ɑ������̂������B���̎g�߂�������鎞�ɁA���c�̍ɑ��V�����X�@�E�f�C�[���@�M�[���L�[�s�����āA�t���O�ɑ��鎩���̒��v�̒x�����������Ƃɂ��ĕى�������C����������B���̑��ɂ��t���V���[�̓t���O�ɃA�����[�g�A���~�A�T�[���A�}�C�����f�C�Y�̎O��͕ۗL�ł���悤�ɖ��Ăق����ƍ��肵�Ă����B�����Ă��̏����̉��ŁA���̑��̂��ׂĂ̏�ۂ̓t���O�Ɉ����n���Ɩ��Ă����B�܂��t���V���[�̓Q���h�N�[�邨��т��̑��̖k�z�[���T���B�̑S�Ă̗v�ǂ̎�����̏����ɖ��߂��ăt���O�̖��c�֕����~������ӎv�\��������悤�Ɏw���������Ƃ��t���O�ɒm�点���B�t���V���[�͂��̑傫�ȏ������l�����Ē��v�̗P�\�����F���Ă���邾�낤�Ɗ��҂��Ă����B�t���V���[�ɂƂ��Ă͂��̃}�C���f�C�Y��̂悤�ȎR�Ԓn��ł͌R���������W�Q�����~�̓����܂Ŏ��Ԃ��҂����Ɗ�̂����v�x���̖ړI�������B�@

���炭���čĂуt���O�̓_�}�[�o���h�s�t�߂ɒu���ꂽ���c�֍~���̈ӎv��`���邽�߂ɃC�}�[�����g������悤�ɂƊ��������B�������Ȃ��������̏����Ő����v����̂ł���A�܂����Ȃ��̎q����h������悤�ɂƂ̎w�}�����B���̐V���ȓ`���Ƀt���V���[�͂т�����V�������A�����������q��h������|�\�����āA�����300���̒��啺����邩�玩���̍����[�h�o�[���n����N�����Ȃ��Ƃ��������ŏ�ۂ̎��ɓ��ӂ���Ɠ`�����B������1256�N10��7�����ۂ͎����̑��q�ł͂Ȃ��āA���ƃN���h�l�̏��z��̊Ԃɐ��܂ꂽ7�̗c���𑧎q�Ə̂��āA����ɐ��l�̊����s�����Ĕh�������B�t���O�͂��̌v���������Ɏ@�������A�m��Ȃ��ӂ�����āA���̗c���͂��܂�ɂ��Ⴗ����Ƃ����đ���Ԃ����B�����Ƀt���O�̓t���V���[�̒�̃V���[�n���V���[��h������悤�v�������B���N10��26���v���ʂ��V���[�n���V���[�ƒ��啺300����h�������B����Ńt���O�͖������āA�N���͎����v�ɂ�����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�ƃt���V���[�͊��҂��Ă����B�~�����ĐႪ�ς�����邩��o���Ȃ��Ȃ�Ƃ����������ł���͂��������B���̊Ԃɂ܂������������ăQ���h�N�[��̎�����̎i�ߒ����̂Ƃ���Ƀt���V���[�̖��ߕ����g���čs�������c�̍ɑ��͂��̎i�ߊ������C�s�̋߂��̃t���O�̖��c�ɘA��čs�����B����̓A�����[�g�A���~�A�T�[���A�}�C�����f�C�Y�̎O�̏�ȊO�̏���t���O�ɖ����n���Ɩ����B�����Ă����̏�̎�����̎i�ߊ��̓t���O�ɉ�ɍs���āA�~���̈ӎv��\�킷���Ƃ�����Ă����B���̍ɑ����A�҂���ۂɒ�̃V���[�n���V���[������Ԃ��āA�t���O�͎��̂悤�Ƀt���V���[�ɗv�������B�����ɂ��}�C�����f�C�Y��̖h����P�����āA�C�}�[�������璩�v���ɂ�����Ȃ��d�ɂ��ĂȂ��ł��낤�B�����Ȃ���Ζ����̂��Ƃ͐_�݂̂����邱�ƂɂȂ�ƍ����������B

���̕ԓ����O��Ɠ����ى��Ɠ��������������̂ŁA�t���O�̓��[�h�o�[���n�����������ɒ������Ă����R���ɑ��āA�����Ƀ��[�h�o�[���ɐN�U����悤�ɖ��߂����B�����1256�N10��31���ł������B�܂��E���̃}�[�U���_�����B�i�J�X�s�C�n���j����u�J�@�e�C���[���ƃR�R�@�C���Q�C�����R���i�R���A�����͌��݂̃Z���i�[���B�i�Q���h�N�[��̂���B�j����Q�g�u�J�ƃl�O�e���@�I���O�̏��R���i�R���āA�u���K�C�ƃg�^���̓A�����[�g�̑��ʁi�K�Y���B���s���猻�݂̃A�����[�g�X���j����i�B�t���O��1���̌R���������A��ăr�X�L������^�[���J�[���H�i�^���K�[���쉈���̓��j��ʂ��ă��[�h�o�[���Ɍ������Đi�R�����B

���̌R���̐H�Ƃ͕t�߂̊e�n������A����ɂ̓N���f�X�^�[���B�i�N���h���̏B�Ńg���R�����A�^�u���[�c�s���ʁj��A�����j�A�i���݂̃A�����j�A���a���Ń^�u���[�c�s����߂��j�A�O���W�A������^��邱�ƂɂȂ��Ă����B�^���p���p�k���͏������Ԑ����Ă����B�t���V���[������300�l�̒��啺�̓K�Y���B�[���s�̋߂��łЂ����ɎE���ꂽ�B

�S�R��1256�N11��9���}�C�����f�C�Y��ɏW���������Ƀt���O�͏�̎����������āA���̗l�q�������㏫�R���тɎQ�d�Ǝ����ڂ����������ɐ퓬���J�n����ׂ����A����Ƃ����N�ɉ������ׂ������k�����B���͂��łɓ~�ł���A�H�Ƃ��n�Ƃ��s�����Ă����B

���̗��R�ɂ�菫�R�͐퓬�𗂔N�ɉ����������ӌ����������A�Q�d�͋��C�Ȕ������������B

�t���O�͌�҂��̗p���āA�U���̑ǂ�������A������킸���Č��ł��Ƃ��ς܂��Ȃ����������Ƃ��Ă����B�����ď��R�̈�l���C�}�[���@�t���V���[�ɔh�����āA���������n�ɓ����������Ƃ�m�点��ƂƂ��ɁA���ꂪ�푈����������Ȃ�A��X�͂��Ȃ��B�ɂ����Ȃ��Q���y�ڂ��Ȃ����ƁA���Ȃ��B���~������܂łɌܓ��Ԃ̗P�\��^���邱�ƁA���̊������߂���U�����J�n����邱�ƂȂǂ̖�ނɓ`���������B�邩��̓C�}�[�����s�݂ŁA���̖��߂Ȃ��ɂ͏�𖾂��n�����Ƃ͂ł��Ȃ��ƂƂ����Ԏ��������B

�����Ńt���O�͍U�������f���āA�R���͍ޖ̂��ē��Ί�����A������߂��̎R�Ԃɉ^�B�t���O�͏o���邾�������Ƃ���Ɏi�ߕ���݂����B�t���V���[�̎��������͏I���|��⑄�ł̌�킪�������B�����퓬���ĊJ�����ƃt���V���[�͎g�҂�h�����ė��āA�����͍��܂Ń����S���̎i�ߊ����������Ă���Ƃ͒m��Ȃ������A�퓬�s�ׂ͒��~�����邱�ƁA�����͖{���������t���O�̎i�ߕ��ɏo���������ł��邱�Ƃ�`�����B�����ė����t���V���[�͍~������������v�������B�t���O�̍ɑ��A�^�@�}���N�@�W�����C�j�[�͂��̊�]�ɉ����ĕ������쐬���邱�Ƃ𖽂���ꂽ�B���̕����̓C�}�[���ɑ����āA�ނ͗����~������Ɩ����B��������������̒킪����o�悤�Ƃ����Ƃ�����Ŗ\�������������B�l�X�͂���̏o���j�~�����̂ł���B���~�̈ӎv�̂���l�X�͐����̊�@�ɎN���ꂽ�̂ł���B�C�}�[���͎����̖����s���ɑ���W�Q�Əo�邷��ΎE���ƍ�����������̊댯�ɂ��ăt���O�ɒʒm�����B�t���O�͊댯��`���Ȃ��悤�ɗv�������B����Ȓk�����s���Ă���ԂɃ����S���R�ɂ�铊�@�������t����ꂽ�B�������͂��ꗢ�قǂ����Ȃ���͎l�����������ĂɍU�����ꂽ�B�퓬�͂��̔ӂ܂ő��������ď�R�̐퓬���@�͗ەǂ���̑傫�Ȋ�̉��]�������Ƃ����Ƃ������B

�T�D�C�}�[���̊J��~��

�@�\�z���͂邩�ɒ����������S���R�̓��@�ɂ�錃�����U���Ɨ�N�ɂ͂Ȃ��قlj��g�ȔN�ŃC�}�[���������Ă�����]�I�Ȋϑ����݂ȊO��Ă��܂����B

1256�N11��19�����ɃC�}�[���͍~�������ӂ��āA�܂������̎q���Əd�b���t���O�̖��c�ɑ���A�����C�}�[���̓t���O�̎i�ߕ��ɏo�����ĕ��������B���̎��ɃC�}�[���Ɠ������Ă����l�̓g�E�[�X�s�o�g�̗L���ȓV���w�҃i�X�C�[���@�E�f�C�[���ƃn�}�_�[���s�o�g�̗L���Ȉ�t�����t�B�[�N�@�A�b�_�E���g����у��C�[�X�@�A�b�_�E���g�ł������B

�����̐l�͍~���̍ۂ̓t���O�Ɋ��S�ɕ��]���邱�Ƃ����O�ɒʍ�����Ă����B����قǏd�v�Ȑl�X�ł��邱�Ƃ������S�����ł��m��n���Ă����B���ɓV���w�҃i�X�C�[���@�E�f�C�[���̓����P���J���R�����ɘA��Ă���悤�Ƀt���O�ɖ��߂��Ă����B���̐l�X�ɂ͑S���z�����ł��Ȃ��悤�Ț삵��������C�}�[���̓t���O�Ɍ��サ���B�t���O�͂��̍�������R�ɕ��z���āA�����}�C�����f�C�Y�邩���������P�ނ��āA�Z�������������g���ď�̊O�ɏo���̂ŁA�����S���R�͏�ɐi�������B

�C�}�[���̓t���O����������ꂽ���A�����S���R�̏��Z�̊Ď����ŁA���[�h�o�[���n���A�N�[�~�X�A�z�[���T���e�B�̃j�U���h�̗v�ǂ̎i�ߊ��ɂ����̗v�ǂ������S���R�Ɏ�n�����Ƃ𖽗߂���悤�ɋ�����ꂽ�B�����Ĕނ̑� ���l���t���O���v�������~�������̂��߂ɔh�������g�҂ɓ��s������ꂽ�B40�ȏ�̏�ۂ����̂悤�Ƀ����S���R�Ɉ����n����āA�ނ�ɂ���ċ�ɂ��ꂽ�̂��j�ꂽ�B�͂��ɃA�����[�g�A�ƃ��~�A�T�[���A�M���h�N�[��̎i�ߊ��͍~�������ۂ��ăt���O�����猻���Ȃ�Β��ڂ��̏�Ԃ���n�����ƌ�������������B�t���O�̓_�C�������̌Ós�V���t���b�N�i�_�C�������̗h�Պ��̖{���n�j��ʂ��ăA�����[�g���������B����͂��̃V���t���b�N�ŋ���Ԃ̉����J���āA�ނ̌v�悪�^�悭���A����邱�Ƃ��j�����B�V���t���b�N�͍��͏��������ł��邪�A�A�����[�g��ƃn�E�f�K���R�����痬�ꗎ����A���f�W�삪�������鐅�ʖL�x�Ȕ_���n�тł���B ���l���t���O���v�������~�������̂��߂ɔh�������g�҂ɓ��s������ꂽ�B40�ȏ�̏�ۂ����̂悤�Ƀ����S���R�Ɉ����n����āA�ނ�ɂ���ċ�ɂ��ꂽ�̂��j�ꂽ�B�͂��ɃA�����[�g�A�ƃ��~�A�T�[���A�M���h�N�[��̎i�ߊ��͍~�������ۂ��ăt���O�����猻���Ȃ�Β��ڂ��̏�Ԃ���n�����ƌ�������������B�t���O�̓_�C�������̌Ós�V���t���b�N�i�_�C�������̗h�Պ��̖{���n�j��ʂ��ăA�����[�g���������B����͂��̃V���t���b�N�ŋ���Ԃ̉����J���āA�ނ̌v�悪�^�悭���A����邱�Ƃ��j�����B�V���t���b�N�͍��͏��������ł��邪�A�A�����[�g��ƃn�E�f�K���R�����痬�ꗎ����A���f�W�삪�������鐅�ʖL�x�Ȕ_���n�тł���B

���̂̂��A�����[�g�̎R���ɕ����A��������C�}�[�������̏�ۂ̏�ǂ̉��ɔh�����āA���̕����ɍ~�����Ăт����������B��̎�����̎i�ߊ��͂�������ۂ����B�t���O�͂��̏�s���͂��邽�߂Ɉꕔ�����c�����B���̌��A�O�����āA������̎i�ߊ��͍l����ς��āA�C�}�[���ɐ���g�҂𑗂莩�������̍~����̏����ƒ��悢�Ƃ�Ȃ�����Ă����B�C�}�[���̓t���O�Ƃ̌����������āA�ނ�̍ߏ���t���O�͋����āA�ނ�̍���⏊�L�����^�яo�����߂ɎO���Ԃ̗P�\���^����ꂽ�B�l���ڂɃ����S���R�̌R���ƃC�����l�̖�������s�ɏ��A�����Ɏc���Ă������̂����D���āA�Ɖ��ɉ�������B����1256�N12���͂��߂������B

�@�A�����[�g��̕҂ł��q�ׂ����ɑ��A�^�@�}���N�@�W�����C�j�[�̓n�T���@�T�o�[�t���W�߂������̋M�d�Ȑ}�����A�����[�g��̐}���قɑ�����Ă����m���ăt���O�ɕۑ����邱�Ƃ�\����������A�ނ͂�������邱�Ƃ𖽂����B�ɑ��͂��̑����̒�����R�[�����o�̏��{�Ƃ��̑��M�d�Ȑ}������ѓV���ϑ��@������o�����B

�@�t���O��1258�N�Ƀ^�u���[�c�Ɏ�s���ăC�����������݂����B�ߗ��ɂȂ����n�}�_�[���s�o�g�̗L���Ȉ�t�����t�B�[�N�@�A�b�_�E���g����у��C�[�X�@�A�b�_�E���g�̓t���O�Ɏd�������A�V���w�҃i�X�C�[���@�E�f�C�[���@�g�[�E�V�[�ɖ����ă^�u���[�c�s�x�O�̃G���@�S�������ɓV��������݂��Č������������B�����P�����̓V���w�҂��J���R�����̏�������悤�ɖ����Ă������A���̎��ނ͂��łɎ��S���Ă����B

�U�D�~�������t���V���[�̏����Ǝg���̂Ă̖��H

�@���~�A�T�[����փt���O�͕��������J��~�����Ȃ������̂ŁA�t���O�͏��R�^�C���@�u�J�Ƀ����S���l�ƃy���V���l�̌R����^���Ă��̒n���͂������B���̏���X�Ɉ�N�̊ԑς��E���A����1258�N�����S���R�ɍ~�������B�Q���h�N�[��̎�����̎i�ߊ��̓C�}�[���̐��������ۂ��āA14�N�Ԃ��ď�̖���1270�N���Ƀ����S���R�ɍ~�������B

�@�t���O�̓K�Y���B���̋߂��ɂ��鎩���̎i�ߕ��A��A���̒n�ň�T�Ԃɂ킽�艃���Â����B���̌�C�}�[���̓t���O�ɐ��s���ăn�}�_�[���s�֗������A��������t���O�̓V���A�̃j�U���h���c�̏���̏��ɑ��āA�����̏�ۂ����ׂă����S���R�Ɉ����n���悤���߂��邽�߂Ɏ����̊���2�C3�l���V���A�֔h�����邱�ƂɌ��߂����A�t���O�̓C�}�[���Ƀj�U���h�̊����s����悤�ɖ��߂��ꂽ�B

�C�}�[���̓t���O�̖��c�ő؍݂��Ă���ԂɁA�f���̔ڂ��������S�������Ɛe�����Ȃ����B�t���O�̓C�}�[���ɔޏ��ƌ������邱�Ƃ��������B���̎��܂ł̓t���O���C�}�[�������ߗ����������Ă����B����̓j�U���h�̑����̏�ۂ͂ɂ���ĒD�悷��ɂ͑����̎��ԂƘJ�͂������̂ŁA�C�}�[���̌��͂��g���ď���ۂ̏���i�ߊ��ɍ~���𑣂��������邱�Ƃɗ��p�����B���̎�i�ɂ���āA�����S���R�͌��ɂ��~����������邱�Ƃɂ�����x���������B

�@�����Ɏ����āA�t���O�͂�������ȏ�C�}�[����K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B�������}�C�����f�C�Y�閾���n���̍ۂɍ~�����������̒��ɏd�b�Ɖ���̐����͎��Ƃ̖�����A�����S���҂ɂ��������A���玩���̌��t��j�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�K���ȑO����C�}�[���͈�x�����S���鍑�̍c�郂���P�̂��Ƃ֒��v�ōs�������Ƃ�����]���t���O�ɓ`���Ă����B1257�N3���t���O�͂������������������Ǝv���āA�����̏��Z����q�ɂ��ăC�}�[���Ƃ��̋�l�̐��s����h�������B�C�}�[���̓����P�̋{��ɓ����������A�����P�͔ނɉ���Ƃ����ۂ��Č������B���̗��͉��ɂ��K�v�ł͂Ȃ������B�����w�n�ʂɎg���Ĕ�J�������������ƁB�C�}�[���Ɛ��s���͂��̒n��������Ԃ������S�������̃J���K�C�R�t�߂ɗ������ɁA��q�̏��Z�����ɂ���ĎE���ꂽ�B

�@�����P�̍ŏ�����̖��߂Ńj�U���h���k���F�E���ɂ��邱�Ƃł��������߂ɁA�C�}�[���̑S�Ă̗̖��̓����S���̕����ɕ��z���ꂽ�B�C�}�[���������P�̂Ƃ���ɒ��v�ɏo�����Ă���Ԃɕ������a�����Ă���j�U�����k���E���悤�ɖ��߂�������ꂽ�B��肩���̒��̉d���܂ŖƂ�邱�Ƃ͂Ȃ������B�C�}�[���̉Ƒ��̓K�Y���B���s�ƃA�u�n���s�̒��Ԃ�����Ƃ�������A�������݂̃^�[�P�X�^�[���s�ɘA��Ă�����āA�����ł݂�ȎE����āA���̉ƌn�̎q���͊��S�ɐ₦���B

�@����Ƀt���O�̓����S���R���̖�����W�Ƃ������O�Ől������������ƌ����āA�z�[���T���B�̃j�U�����k���W�������A������S�E�������A���̐�12,000�l�ɋy�B

���̃j�U�����k�̉^���ɂ��Ă͂��̌�̏����������яオ���Ă����B

�t���O�̍ɑ��A�^�@�}���N�@�W�����C�j�[�̒����h���E�̐����҂̗��j�h�̒��ɁA�u����ȍ~�����[�q�_�i�j�U�����k�j�̓��_���l�Ɠ����悤�ɏ����ɕ��U�����B�����̎h�q�̋��Ђ��Ă������������͂��̕s������������āA���[���@�Z���W���[�N�i�A�i�g���A�j�A�V���A�̃U���M�[���A�p���X�`�i�̃t�����N�i�\���R�̍��j�̉����͔ނ�Ɏx�����Ă����v�[��Ƃ��悤�ɂȂ����B�v

���������͂��̏o�����Ń����[�q�_�͑S�ł����Ɠ����͍l�����Ă������A�u1500�N����z�[���T���B�ł̓j�U�����k�����ς�炸�n�T���@�T�o�[�t�̈ꊄ�����Ƃ����K�����ێ����Đŋ���[�߂āA���̎����Ŕނ̕���̈ێ��Ǘ��A�����ɏ[�Ă��Ă����B�v�ƃy���V���l�̒����w���[�g�j�̒��Ɍ���Ă���B

�܂��o�[�A�i�[�h�@���C�X���hThe Assassins"�ɂ��ƃt���V���[�̏����ȑ��q�i�Ȃ����͑��j�V�����X�@�A�b�f�C�[���@���n���}�h�������c��A���̎��ƂƂ��ɃC�}�[���������p�������Ȃ��炦�āA�C�}�[���̌�����`�����B1275�N����ɂ̓A�����[�g���ꎞ�D�҂����Ƃ��`�����Ă���B���̌�^�u���[�c�s���ӂ̃A�[���o�C�W�����n���ɐg���B����1310�N����ɖv�����B

�@�����ăj�U���h���Ƃ̖ŖS��A�j�U���h�̑��̐l�X�͎l�U�������A�ꕔ�̐l�X�̓^�L�[���ɂ���ăj�U���h�M��铽���āA�X���j�[�h��\��C�}�[���h�A�����ăC�X�����_�鋳�c�X�[�t�B�[�����҂����ꂽ�B�A�[���o�C�W�����Ŗv�����C�}�[���̌����͂��̌�͂����肵�Ȃ����A�V���ȏ@�h������܂��B���1375�N����_�C�����i���[�h�o�[���n������J�X�s�C�֔�����G���u�[���X�R�n�̒n�у_�C�������̗��j�n���Ŋ��Ă������n���}�h�@�V���[�h�A��������J�[�X�C���@�V���[�h�ł���B�O�҂̌�����18���I�ɂ͊��S�ɏ��ł����B�J�[�X�C���@�V���[�h�̃C�}�[����15���I�������玩�������̖{���̏@�������̑��ɃC�X�������_�鋳�c�X�[�t�B�[���̃^���[�J�i���c�j���`�����āA���k���_�ƈ�̂ɂȂ邽�߂̐_��I�ȏC�s��ςݏd�˂邱�Ƃ��w������s�[���i���V�j�Ƃ��V���C�t�ƌĂ��t���߂Ă����B���̍��̃j�U�[���h�̓^�L�[���ʼnB�����Ȃ��牸���ȃC�X�����_��X�[�t�B�[���c�ɉ����Ă���̂ŁA16���I�ɂ̓T�t�@�r�[����\��C�}�[���h�X�[�t�B�[���c�̉������Đ��͂��g�債���B�T�t�@�r�[���̐��܂�̋��̓A���_�r�[���ŁA�����ʼn��l�̑c�����X�[�t�B�[���c�̃s�[���Ƃ��đ����̊�ւ��N���������߂ɑ�R�̐M�҂��W�܂�A���ꂪ�傫�Ȑ��͂ɐ��������B���̌㑽���̗��j�I�����]�Ȑ܂��o�āA���̔h�̃C�}�[����19���I�̃j�U���h�̃A�[�K�[�@�n�[���̒a���Ɍq����B���݂̃A�[�K�[�@�n�[���l�����j�U���̌������p���ł��邩�ۂ���DNA�ŊӒ肵�Ȃ��Ɣ���Ȃ��Ǝv����B�����������m�̒ʂ�C�M���X�̋M���Ƃ��ēa���̏̍��ŌĂ��ނ̓A�[�K�[�@�n�[���J�����c��g�D���āA�p�L�X�^���A�A�t�K�j�X�^���ȂǑ�O���E�e���ŎЉ���������s���Ă���B�܂����[���b�p�̋��n�E�ł͍ŋ��̋����n�̔n��Ƃ��Ă��L���ł���B

�V�D�}�C�����f�C�Y��

�@���̏�͐�q�����悤�ɃC�}�[���̓��������j�U���h���ƍŌ�̏�ł���B�@���̏�Ɋւ��Ă͉p���l�s�[�^�[�@�E�C���[������ɃJ�����}���A�n�}���ʎm�A��ҁA�l�Êw�҂ō\�����ꂽ����6���̒�������1959�N��1962�N�Ɋe���P���킽���āA���[�h�o�[���n���̎�v�ȋ��c�̏������̋߂��̑��ŃL�����v���đ؍݂��A���n�l���ق��Č@��A�^���A���������Ē������Ă����B�C�M���X�̃}���`�F�X�^�[��w��C�������{�̋��͂̉��ő�K�͂Ȓ����ł������B���̒������i����PW�j�hThe

castles of Assassins�h�̒��̃}�C�����f�C�Y�邪���E�ōŏ��̒����������B�L�ڂ��ꂽ�����ӏ��͎�ɔn�̉X�ɂƂ����ɒʂ������̓��A���̗\�������ƎO�����̐�A����������l�q��������Ă��邾���������B���̏�ɔ�ׂ�Ɩ��n�Ȓ������ʂł������B

�@���č��̍Ō�̏�ׂ邽�߂�2014�N4���ɖK�ꂽ�B

2010�N�Ƀ��~�A�T�[������ē����Ă�������K�Y���B���s�̃z�e���h�C�����h�̌o�c�҂̓j�U���h���c�̏�ɏڂ����āA���Ċό��q�ɂ�����L���ňē����Ă��ꂽ���A����͑̒��s�ǂŕs�݁A�����̎Ⴂ�}�l�[�W���[���ق��Č��n�Ɍ��������B�c�O�Ȃ���p�ꂪ�ǂ��ʂ��Ȃ����A���n�͐����ɐ藧������ǂ̉���������̂ŁA���̊댯������A�ނ̈ē��ɔC���邱�Ƃɂ����B����ňē����ꂽ�ꏊ��PW�A�W�����@�C�j�̗��j������z���ł��錻��̗l�q���ʐ^�ɂ���Đ����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

7.1�@������猩���}�C�����f�C�Y���@�@ |

|

|

�@�}�C�����f�C�Y��͎ʐ^6�̍��������A�E�����ŁA�����k�A���ʂ���ł���B������PW�ɂ��Ƃ��̏�̏�s�͓쐼���̊p�Ɍ��Ă��Ă���Ƃ����i�ʐ^6-1�̔��g)�B�]���ď�s�͎ʐ^�U�̍��[����E����A,B�ւƐL�тĂ����B���[�̒J�ɂ͏��삪�T���A���A�����@�L���G���Ɍ������ė��ꗎ���Ă���B

�k���̓G���u�[���X�R���̎x���n�E�f�K���R�����q�����Ă��āA�G�͂��̌�������̎R�����z���čU�߂�͕̂s�\�ŁA�k���̖h��ɂ͏d����u���Ȃ������ƃW�����@�C�j�q�ׂĂ���B�܂������͎ʐ^�U�A6-1�Ɏ����悤�ɐ藧�������̋������œ������s�\�ł���B����PW�ł�E,G�n�_���o�R���ĎR�̒���ɓo��邪�邪�Ȃ��B�]���ăt���O�̍U���͓쑤����ł������B����K�C�h�͍ŏ���A�̒f�R�̉��Ɉē����āA���̊R����B,C�ւƃg���o�[�X���đ��ɖ߂����B

�@���̓��i4��4���j���ʐ^���画��悤�ɑO���~�Ⴊ�����āA��q�����t���V���[�����҂����悤��12���ɓ���ΐϐ�ōU���ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�t���O�Ƃ̌��𗈔N�܂ł��炾��ƈ����L�����Ɗ�Ӑ}�͂��Ȃ�����B�������c�O�Ȃ���t���O�̍U����1256�N11���̋C��͉��g�������̂ŁA��͂������ł��낤���퓬�ɂ͎x��𗈂��Ȃ������炵���B

7.2�@����

�@�ē��l���^�������ɘA��čs�����Ƃ��낪A�ӂ��(�ʐ^6�A7�j�������B���������ŁA�����Ɉē������̂��悭����Ȃ������B�]����A�n�_���ē����ꂽ�Ƃ��́A������PW�̐���̒��킵���Ƃ��̒�q�̏ꏊ�Ƃ͑S���C�t���Ȃ������B

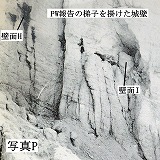

�������������莩���PW�̎ʐ^P �ƍ���B�e�����ʐ^K1,K2������ׂ��Ƃ���A�����Ɉē��������R�������Ă����B

�@����͖{�ɋL�ڂ���Ă���ʐ^P�̕ǖ�H,I �ƕM�҂��B�e�����ʐ^K1,K2�̕ǖ�H,I���r����ƃJ�����A���O������Ⴄ�����̌`��͑S���������Ƃ������Ƃ����������B

�@PW�ɂ��ƌٗp�������̏Z���ɒ���18m�������q�̍ޗ��������������B����1962�N8��30���ɂ����̍ޗ���M�҂��ē����Ă��ꂽ�n�_A�܂ʼn^���āi�ʐ^P1 )�A��q�����̐�ǂɑg���������B

�]���Ĕނ�̒�q���|�����ǖʂ��ē����ꂽA�_�̕ǖʂł������B

����A�n�_���p������������q���|���Đ����T�����n�_�ł������B

�����Ĉē��l���Ȃ��X�g���[�g�ɂ����ֈē������̂��A���̗��R�͔ނ炪�������Ɍق��Ďd���ɎQ�������T���@�P���G���̏Z��������āA���łɒm���Ă����Ƃ������Ƃł������B

�@�@�@�@ |

|

|

|

|

|

�@���n���B�̃|�v���̐���18���͂ƂĂ��Ȃ��d���A��{��5�l�ʼn^�����Ƃ���B�B�͑��Ŏ葢��A���͔����ŗ��肪�Ȃ���������q�͑g�ݗ��Ă�ꂽ�B���̏�ē��l���ɓo�点�����A�̏d�ŃM�V�M�V�������č��E�ɗh�ꂽ���������Ԃ̌��ɒ������A���ɑ������o�������̏d���d���A�������X�e�b�v��60�p�Ԋu�ŋr�̎����グ����ρA���������̎��t���ʒu�������āA���̒u���ʒu���s����œ�V�̖��Ɍ��ɂ��ǂ蒅�����B���͌���m�F��������~���ۂɁA�n�ォ��5m�̂Ƃ��납���q�݊O���ė������āA�傯���������Əq�ׂĂ���B

�@�����̖ژ_���ł͂��̌�����A���Ƃ����炵���ʘH�Ő���ɍs����Ɣ��f���Ē�q���g�������A���ۂ̓��b�N�N���C�~���O�̋Z�p���Ȃ��ƍs���Ȃ����Ƃ��������āA���̐���ւ̒���͒f�O�����Ə�����Ă����B

�@����A�n�_��쑤������������S�̂̈ʒu�W������Ǝʐ^7�ɂȂ�BA�n�_�̍��E�̕ǂ͓���p��100�x���炢�ŊJ���Ă���B���̐�ǂɂ͂��Ȃ�傫�ȓ��A�̌��͂��邪�A�ǂꂪ����Ȃ̂��m��͏o���Ȃ������B

�@�ʐ^7�̉E���̕ʑ��̘e�����E�ɉ�V�̎��ɓ����܂�ēo���čs���r���ŁAA �_�������̓����牽����̕��ɓ��A�̑傫�Ȍ�������̂ŎB�������̂��ʐ^�W�ł���B

���̉E���̌����������̒�q�̕ǂɂ������ǖ�H�ł��������Ƃ͊���Ŏʐ^�ׂĂ���ߒ��Ŕ��������B ���̉E���̌����������̒�q�̕ǂɂ������ǖ�H�ł��������Ƃ͊���Ŏʐ^�ׂĂ���ߒ��Ŕ��������B

�ʐ^�W��A�_�Ɉē�����Ă������ɏ�̕��ɑ傫�ȓ��A������̂ŁA�]�������Y�ŎB�e�����̂ŁA��O�̉�����Ղ��Ă��邪�A�ʐ^P �̂悤�Ɏ��ۂ͍�����ǂ̏�̕��ɂ��錊�ł���B

�@PW�͂��̌��𐼖�Ƃ͌��Ȃ��Ă��Ȃ������Ǝv����B�]���đ����͂��̌��܂Œ�q�œo�������A����͍X��15m��ŁA���������b�N�N���C�~���O�̂悤�ȋZ�p���K�v���Ɣ��f���Ēf�O�����̂��낤�B

����͂��̕ǖʂ̂ǂ����ɂ���炵�����A������m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

����V���̐茇�����͉����B

7.3�@��̍����@

�@����A���ӂ̐�ǂ߂Ă���ƁA�}�C�����f�C�Y��̓A�����[�g��~�A�T�[���ƈ���āA��̏d�v�ȏ��A�Ď����Ȃǂ̍\�z���̍��Ղ��قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��B

�@PW���ɂ����A�Ď����Ȃǂ̎ʐ^�͂Ȃ��āA���A���̔n�����Ƃ���ɒʂ����L�A�x���A���������̏���ǂ̌@�킵���ՂȂǂ̎ʐ^�����Ȃ��BPW�ɂ��ƃ}�C�����f�C�Y��̖h�ۂ̓W�u�����^���̊�̓����ɑ������h�ۂƓ����T�O�ő���ꂽ�Əq�ׂĂ���B

�����S���R�ɂ��O��I�Ȕj������Տ��łɉ��S�����ł��낤�B

�@�@ |

|

|

�@�܂����������R�����e�����Ă���B����͎R�̊⎿������œ~�G�̍~��Ət�̐�����ŁA1256�N���������750�N���o�߂���Ə��ƃ����K���Z�����g�Ōł߂���ǂ͕ǂ̓����ɐN�����������̕X���A�𓀂̌J��Ԃ��ĕ��������̂��낤�B���̌��ۂ͎R�S�̂ɂ��e�����Ă���l�q�i�ʐ^9�j����̏_�炩�ȏ����~���Ő���Ċۂ��Ȃ�A���ꗎ���鎞�ɕǂ�n�����Đ[���a���o���Ă���B

����Ŕ����ł����B��̏�̍��Ղ�A�_���獶���̕ǂɒ���t�������ƃZ�����g�̔��~����̂��́i�ʐ^10�j�ł���B���̍\�z���͎R�̔��F�Ɠ����F�ʂ̓h���œh���Ă���B����ł��邾���ڗ����Ȃ��悤�ɃJ���t���[�W�������悤���B

7.4�@�����S���R�̐퓬�Ԑ�

�@�t���O��1256�N11��9���U�������f���āA�����͌R�̎w���ōޖ̂��đ����̓��@�����A������߂��̎R�Ԃɉ^�B�����S���R�͓��@����s�̎��͂ɐ����t�����B���̊��ď�R�͖�⑄�𓊎˂��Ă������A���������S���R����Ăɓ��@�Ŏ��͂��ꗢ�����Ȃ��v�ǂ��l����������U�������B���̌��ʖh�킷��t���V���[���ď�R�͂����ς�ەǂ̍����Ƃ��납��傫�Ȋ��]���藎�Ƃ��đR�����B���̒n��ł͗�N�Ȃ��œ��H���g���Ȃ��Ȃ邪�A���̔N�̋C�����ُ�ɉ��g�ŁA�\�z�ȏ�̖ҍU���Ƀt���V���[�͍~�������ӂ����B

����B�e�����ʐ^�����ƂɁA�t���O���}�C�����f�C�Y����U������ߒ���z�����Ă݂����B

7.4�D1�@��ւ̐N�����[�g�@

����̓t���O�̍ɑ��ŗ��j�w�҃C�����l�̃W�����C�j�ɂ��ƃA�����[�g�삩���ɔ������Ƃ���B���̂��Ƃ͌���̒n�`���猩�āA�����̖��O�͈�������낤���A���A�����@�L���G���A�T���@�L���G���̐쉈����ʂ��ĐN�U�����̂��낤�B ����̓t���O�̍ɑ��ŗ��j�w�҃C�����l�̃W�����C�j�ɂ��ƃA�����[�g�삩���ɔ������Ƃ���B���̂��Ƃ͌���̒n�`���猩�āA�����̖��O�͈�������낤���A���A�����@�L���G���A�T���@�L���G���̐쉈����ʂ��ĐN�U�����̂��낤�B

�@�����ł̓t���V���[����ɔ����ė��������S���R�̗l�q���ǂ̂悤�Ɋώ@�������@�������̐���̒�������A�����[�g��̒��]���ʐ^11�Ŏ������B

���̎ʐ^�ŕ���悤�ɏ�̐���̕ǖʂ͖�100�x�̐��ɊJ���Ă��邩��A��̗v�͉��܂��Ă���A����ō��E���e������Ă���B�������Ƀ��A�����A�T���@�L���G����������B�N�����[�g�̃G���h�|�C���g���ʐ^12�̕ʑ��̂���ɂ��u�˂ł͂Ȃ��������Ƒz�����Ă���B

�E�̒j�̓K�C�h����ł���B

����26�N4��5���͑O���Ⴊ�~���Ēn�ʂ������ۂ��B

7.4�D2�@�����S���R�̎i�ߕ�

�@�t���O�̎Q�d�Ƃ��ď]�R���Ă������j�ƃW�����@�C�j�͎i�ߕ��ƌR����������n����悤�ȋu�˂�I�Ə�����Ă���B �@�t���O�̎Q�d�Ƃ��ď]�R���Ă������j�ƃW�����@�C�j�͎i�ߕ��ƌR����������n����悤�ȋu�˂�I�Ə�����Ă���B

�@���c���ď�R�̐퓬���@�͗ەǂ���̑傫�Ȋ�̉��]�������Ƃ����Ƃ������B�]���Ă��܂��ǂɋ߂��Ƃ���͊댯�őI�ׂȂ������͂����B

���̕ʑ��̑��݂����̐S�z���Ȃ����Ƃ��ؖ����Ă���B�܂���S�̂����グ��ʒu�ɂ���B������\�ɂ���ꏊ�͐���̒��x�����̕ʑ��̂��镽�R�n�ł͂Ȃ����Ɛ��������B�i�ʐ^12�j�����͒��x�ʐ^11�̉����ɐ��ɍL����ɂ₩�ȌX�̋u�˒n�ł���B

7.4�D3�@���@

�@���[���b�p�ł����̎���̏�U�߂̒�Ƃ��ē��@���g���Ă����B�W�����@�C�j�ɂ��Ɓu�߂��̍ޖ̂��āA�����̓��@������ĎR�ԕ��ɉ^��Ő����t�����B���ꂪ���������������͂��ꗢ�قǂ����Ȃ���͎l�����������ĂɍU�����ꂽ�B�v�Ƃ���B

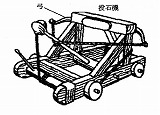

�@��̎��͂͊m����A,B,C���ӂ����Ȃ̂ŁA�ꗢ�قǂ͐������Ǝv����B�ʐ^�ɂ�����悤�ɖL�x�ȃ|�v�����؍ނƂ��ė��p���ꂽ�Ǝv����B���������̕ӂ͒n�Ղ̌X���}�ŁA��������̉��ʂ��������ē��@�̂悤�ȕ��R�n�ɐ����t���Ȃ��ƕs����Ȃ��̂��R�����t���邱�Ƃ��o�����̂��낤���Ƌ^��Ɏv����B���@�͐������J�j�Y���Ƃ��đ傫�ȋ|�⑾�����͂ȃS���o���h�����t���ĈЗ͂�������\�����B����Ȃ猻�n���B�̕��ނŊȈՓ��@�������B�������|�A�S���o���h�͂��̂悤�ȓc�ɂɂ͂Ȃ��̂ŁA�����S���R�͏�U�߂ɕK�v���i�Ƃ��ď�Ɍg�т��Ă������낤�B�ʐ^�͌Ñ�A�ߐ��̒n���C�A���[���V�A�嗤�Ŏg���Ă����ȈՂȓ��@�̌��{�ł���B���ۂ̓��@���ނ̓|�v���̐��ۑ������[�v��̔�Ō������A�ԗւ͕K�v�Ȃ��������낤�B �@��̎��͂͊m����A,B,C���ӂ����Ȃ̂ŁA�ꗢ�قǂ͐������Ǝv����B�ʐ^�ɂ�����悤�ɖL�x�ȃ|�v�����؍ނƂ��ė��p���ꂽ�Ǝv����B���������̕ӂ͒n�Ղ̌X���}�ŁA��������̉��ʂ��������ē��@�̂悤�ȕ��R�n�ɐ����t���Ȃ��ƕs����Ȃ��̂��R�����t���邱�Ƃ��o�����̂��낤���Ƌ^��Ɏv����B���@�͐������J�j�Y���Ƃ��đ傫�ȋ|�⑾�����͂ȃS���o���h�����t���ĈЗ͂�������\�����B����Ȃ猻�n���B�̕��ނŊȈՓ��@�������B�������|�A�S���o���h�͂��̂悤�ȓc�ɂɂ͂Ȃ��̂ŁA�����S���R�͏�U�߂ɕK�v���i�Ƃ��ď�Ɍg�т��Ă������낤�B�ʐ^�͌Ñ�A�ߐ��̒n���C�A���[���V�A�嗤�Ŏg���Ă����ȈՂȓ��@�̌��{�ł���B���ۂ̓��@���ނ̓|�v���̐��ۑ������[�v��̔�Ō������A�ԗւ͕K�v�Ȃ��������낤�B

7.4�D4�@�����S�����̃L�����v�n�Ɣn�̎ɏ�

�@�t���O��1���̕�����A��āA�܂�����3�������}�C�����f�C�Y�Ɍ��������Ƃ�������S����2���ȏ�̌R���ɂȂ������낤�B�����̃L�����v��͕��R���̂Ȃ�����ӂ͖����Ȃ̂ŁA�T���@�L���G���̖k���ŏ�ɋ߂��Ƃ���i�ʐ^13�j�A���Ƃ̂���ӂ�ł͂Ȃ����낤���B������4���ł����삪����Ă����B

8�D��̊R���̃X�i�b�v

�@�R���ɂ͎R���痎���ė����Ǝv���钼�a�P�����炢����P�O�����܂Ŗ����̗����U�����Ă����B�ē��l�̐����ł́A�����̗��ɂ͎ʐ^15�̂悤�ɐԒ��F�̔��_�����Ă���B����̐������Ȃ��āA�G�b�W������A�\�ʂ�����̋Ì����ł������B

�@�R�����痬��Ă��鏬���ȏ���������B�i�ʐ^16�j

�@���̏��삪��̐炠�ӂ�ė������̂�������Ȃ��B

|

|

|

|

9�D��̑����}�C�����f�C�Y��

���̐��傪����قǍ����ʒu�ɂ���Ƃ���Γ��R�n�ォ�璷���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͋��炭��ǂɌ��������Ċۑ��؍ނ̗���ł�����ŁA���邢�͓ʕǂ�����đ�����A���̏�ɏ��ƃ����K���Z�����g�ŕǂƐڒ����ė��Ƃ��āA���Ɨ��̊Ԃ�ނłȂ��Ε����͏o����B���̒���z�̕������W�O�U�O�ɂ��Đ���܂Ő݂���ꂽ�̂����m��Ȃ��B

�}�C�����f�C�Y�Ƃ̓C������ʼn��Ƃ����Ӗ��ł��邪�A���̏�͉���A�m���ɐl�Ԃ̉^���@�\�ł͎v���悤�ȋ��S�n�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A���̂悤�Ȍy���ĕq���ȉ^���\�͂ɂ͈��S�ŋ��S�n���ǂ��邩������Ȃ��B

���������A�ɂ͔��͏o���Ȃ����A���A�����ݔ��ȂǃX�y�[�X�I�ɂ��Z�p�I�ɂ����E�����邾�낤�B�������ď�͕s�\�ł͂Ȃ��������Ɛ��@�����B�퓬���ʂ��݂Ă��퓬�J�n�̗��X���ɂ͔������グ�Ă���̂ŁA���j���ɏ�����Ă���قǓ�U�ȏ�ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B���ƍU�߂��ł����ʓI�ł͂Ȃ������낤���B

�@�C�������Ăѐ��E�ɊJ���ꂽ�F�D���ɂȂ�����A�V���Ȓ����ŏ�̏ڍׂȎ��Ԃ��𖾂���邱�Ƃ�����Ă���B

10�D���Ƃ���

�@����25�N2���ɃQ���h�N�[����Љ���ۂɁA�ÎE���c�̘b�͏I������Əq�ׂ��B

�@���������̌�V���A�̋��c�ׂĂ�����ɁA���̏�����160�N�Ԃ��̗��j�����w�i�ɂ͒P�Ƀe���ɂ�鋰�|�����ƗՋ@���ςȋ삯���������ŁA��������������������Ƃ͍l�����Ȃ��B����ŃC�}�[���̑㗝�l��C�}�[���Ƃ������E�ʂ�8��ɘj���Ĉ����p���ꂽ�@�������ׂ��Ƃ���A�ӊO�ȏ@���̕ϑJ�����ǂ��Ă������ƁA�����ă����S���R�ɂ��s�k�̌o�܂ƃC�}�[���̎O�勏��̈�}�C�����f�C�Y��̎O�̃e�[�}�����|�[�g�����������B

����������Ă�����A�A�t���J�A�C���N�A�V���A�Ŗ����C�X�������X���j�[�h���k�ɂ��e����f�v�A�킢�̃j���[�X�����Ă���B

�@�b��̒��S�C�X�������Ƃ��������W�c�͂��̐M�̓Ă����C�ȋ��k���ɗ��p���ăV�[�A�h�Ƃ̏@���Η��Ŏ��Ȃ𐳓������A����̍����荇�������Ă���B���̂����͉��ł�����̖��@�ҁA���_�_�҂̏W�c���ƒf�肵�����Ȃ�B

�@���d���H������Ƀe�w�����ł͐ޓ��A����A�Ђ�������̎����̐V�����������B

�������c�ɂ̐l�X�͕��ӗ�65%�ł��M�S�̓Ă����N��肪�ƒ�����Ă���̂ŁA�h�����߁h��X�g�[�J�[�A�����A�E�l�Ȃǂ��S�����������Ƃ��Ȃ������B�e�Ȃǂ͈�؋�����Ă��Ȃ��̂��������Ƃ��Ȃ������B�c�ɂł͐M�ɂ��ƂÂ��T�܂����C�����l�Ƃ��̉ƒ�����Ă����B���ɃC�����l�j�q�͔w�䂪����������痂������A�����`���h�������Ԃ����M�S�[����e�ɂ����Ȃ߂���悤�Ɍ�����ƑS����R�ł��Ȃ��Ƃ����C�����Ɠ��Ȉ�b����R����B

�@�O���[�o���Ȑ��E�ŏ��������邽�߂ɂ͓�̃C�X���������}�X�^�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

�@���̈�[�Ƃ��āA���̂悤�Șb���𗧂�������Ȃ��Ɗ��҂��Ă���B

�@

�Q�l����

�����S���鍑�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h�[�\����

The Secret Order of Assassins �}�[�V�����@�z�W�\����

The Assassins�@�@�@�@�@�@�@ �o�[�i�[�h�@���C�X��

The History of the World Conqueror�@�}���N�@�W�����@�C�j���@�A���h�����@�{�C���p��

|

| �����Q�U�N�W���Q�W�� |

|