イランの国家遍歴を振り返るとダリウス大王で有名なアーリア民族によるアケメネス朝(BC6−BC4)、パルテイア王国(BC3―AD3)、ササン朝ペルシャ(AD3−7)、アラブ族によるウマイア朝(7世紀)、アッバース朝(AD8―13)、モンゴル族によるイル汗国(AD13―15)、チムール朝(AD14−16)、アーリア人の王朝と言われているが、混血が著しく進んでいたので、ほとんどトルクマン族に近いアッパース大王のサファヴィー朝(AD16−18)、トルクマン族のカジャール朝(AD18−20)、最後のパーラビ朝を含めると約2400年の間に10の国の興亡が繰り返された。このような異民族による激しい国家変遷の中で、国の権力支配から全く影響を受けずに何百年にも亘って、独自の自治体を組織して生き延びてきた村があるとイラン人から聞かされていた。それがアブヤーネ村である。

2002年秋、イランの友人の車で天然染料のアンテーク絨毯を探しに絨毯で有名なコム、カシャーンを訪れた際、このアブヤーネ村がカシャーンから近いというので案内してもらった。

アケメネス朝時代の宮殿ペルセポリスや17世紀に最も栄えたイスファハーンなどの主要な観光スポットに比べると小粒だが、砂漠の中の小さなオアシスで、与えられた自然環境を最大限に利用して自給自足の生活様式を構築して、数百年にも亘り平和裡に生き続けたアブヤーネ村は、国家の変遷に悩み続けた一般のイラン人にとって、驚きであり、興味を抱かされたに違いない。

この村はわが国の平家の落人が隠遁した福島県桧枝岐や栃木県湯西川のようなところだと想像していた。しかし平家の落人のような政治的な人種ではなく、しかも金鉱脈があるわけでもなく、ごくありふれた遊牧民が小さなオアシスに集まって定住した辺鄙な田舎の村だから、中央の眼が届かなかったのかもしれない。

一方最近はIT産業の浸透に伴う都市のサラリーマンや公務員の仕事はますます効率的な進め方と結果優先が求められ、日頃のストレスは積もるばかりである。

そんなことから、休日にここを訪れるイラン人は非常に増えている。そしてアブヤーネの人々と接していると村の生活習慣、衣服、古いペルシャ語などから、彼等の民族的な昔の心情、知恵、思いなど呼び覚まされ、望郷の念に打たれるそうである。

慎ましい村人の生活の温もりが伝わってくるアブヤーネの家並みには時間の止まったような静けさと心休まる癒しを感じるのだろう。更に温泉に浸ってリフレッシュしたら、ここは正にイラン人の桃源郷だと思う。

その結果この村はイランの国の歴史的な文化遺産として1089ある中で、第1075番目の遺産として登録された。

イラン観光局などが出版している2冊のガイドブックがあったので、それによって紹介しよう。

1.アブヤーネの地理と風土

テヘランから7号幹線道路を220km南下するとカシャーンに至る。カシャーンから更に55km南下して右に折れて西に向かうと小さな分岐道に入り、これよりバーズルード川に沿って更に進むとハンジャンという村に至る。川沿いの緑の木立に沿って、美しい峡谷を更に25km進むと行き止まりがアブヤーネ村である。

テヘランからイスファハーンへの7号幹線道路からわずか25kmしか山奥に入っていない。

カシャーンから更に50km南下すると今ではアメリカ、イスラエルが最も注目している核兵器の高濃度ウランを精製している工場で有名なナタンツがある。

地理的には国家権力から睨まれない様に、首都や幹線道路から遠く離れた山奥に立て篭もるのが平家落人の逃避行であったが、この村はテヘランーイスファハーンの幹線道路から僅か西に25kmしか入っておらず、意外に人里離れた僻地とはいえない位置にある。

この村はキャルキャス山(3899m)のそびえ立つ山裾のスロープに位置して、海抜2100mの山岳地帯で寒冷気候である、農業に適した田畑が広がり、無数の温泉が楽しめる。 この村はキャルキャス山(3899m)のそびえ立つ山裾のスロープに位置して、海抜2100mの山岳地帯で寒冷気候である、農業に適した田畑が広がり、無数の温泉が楽しめる。

この村の水源は先ほどの道路沿いのバーズルード川である。

夏はアルプス的な気候で涼しいが冬は海抜からみても恐ろしく寒い。

太陽熱を最大に受けるために家屋はすべて東に向いている、そして川の氾濫や冬の強風に備えて、河川敷から高い位置に建てられている。

2.村の歴史

アブヤーネで発見されたいろいろな遺物を考慮すると村の歴史は イスラム以前(最初のイスラムはウマイア朝622年)に遡り、彼らの話す言語はアケメネス、ササン朝に関わりを持つとされている。 イスラム以前(最初のイスラムはウマイア朝622年)に遡り、彼らの話す言語はアケメネス、ササン朝に関わりを持つとされている。

アブヤーネという名前の起こりは “柳の木立”という語“viona”から来ているとされている。

地域方言で”vey”とは柳を意味する。

彼らの先祖の習慣を継承するために言葉や服装に拘って伝統を長く大切に保存して来た。

一般にチャドルは黒が基準だ。しかし都会の婦人は黒以外で地味な色調の無地か小紋が多い、若い女性や学生には深めの白のスカーフも見かけることがある、田舎では宗教心が強くなり、黒が多くなる。

ところが、ここアブヤーネでは写真2の如く老若に関係なく、多くの女性は華やかな花柄チャドルを着ている。この人々のルーツはアーリア系の部族でゾロアスター教を信仰していたとされている。しかし16世紀のサファヴィー朝になって、イスラム教が国教になった。イスラム教徒との婚姻が進むとチャドルの風習が浸透してくるが、なぜこのようなチャドルを着る様になったのか不明である。この服装はサファヴィー朝時代(16,7世紀)に習慣化したそうである。

一方マーザンダラン州のカスピ海岸の東端でモンゴル系の住民の多いゴルガン、ゴンバットカブースでは小紋調の地味な花柄スカーフを被る女性が多い。

またアブヤーネの女性は彼女の祖母からの結婚衣装を引き継ぐといわれている。

また男性の服装はバクテイヤリ族の伝統的なものに似ている。(写真4参照)

バクテイヤリ族はザグロス山脈の東側とイスファハーン市の中間地帯を移動するイランでは最も大きな遊牧民である。英国が1901年に天然ガス、原油の採掘、販売などの利権をガジャール朝から手に入れて、マスジット ソレイマンで油田を掘り当てアングロ ペルシャン石油会社を設立した。

実はこの場所はバクテヤリ遊牧民の支配する地帯であったため、英国はイラン政府への契約金以外に、この部族に協力を求める懐柔策として、毎年一定の協力金を支払った為に、遊牧を止めてシャレコールド市やその周辺に定住して、小部族を統合して連邦制を構成したほど豊かになり、政治的にも強い発言力をもつに至った。

アブヤーネとシャレコールド市とは直線距離では150km以内であるから、部族間の移住になんだかの関係があったのかも知れない。

3.村の地形と家屋構造

この村はバーズルード川に沿って拡大してきた、そして其 の構成は、昔から安全のための多くの知恵が生み出されて、それが生かされてきた。 の構成は、昔から安全のための多くの知恵が生み出されて、それが生かされてきた。

例えば村全体は強風や川の氾濫から守るために高台に建てられて、且つ家屋は敵からの襲撃に備えて、群がって日本の長屋のように両脇を壁で囲む構造になった。

そして寒冷地なので、家屋は出来るだけ太陽熱を利用して、東向きに建てられる。

写真1のように村全体は山の傾斜面に建てられたので、東向きに長屋が数段積み上がった形で地形に合わせて横方向に延びている。 そのためにある家の屋根は他の家の庭になる。 そのためにある家の屋根は他の家の庭になる。

家屋に使われる材料は木材、藁と粘土を乾燥したレンガであるが、雨に曝されても頑丈になるという性質をもっている。

海抜2100mの冬は寒いし、燃料も潤沢ではないのだから、暖房の為にいろいろな工夫がなされた。其の一つが使われる部屋を夏用と冬用に分けた、当然建築的な構造が異なっている。そして冬用、夏用の部屋は食堂、居間、寝室、客間があるが、居間、寝室、客間などは兼用されている場合が多いようだ。

すべての部屋に等しく光が差し込むように、幾つかの小さな窓がある。部屋、窓、扉の大きさは村民の体格と自然から得られる素材から単純で最も合理的に作られている。

それは昔から、自然から得られる素材しかないのだから、それらを最も無駄なく効率的に使い切るという生活習慣が身についてしまった結果であろう。

この村の面白い建築上の風習として写真4のようにドアの両脇には訪問者が小休止するための椅子として段が備えられている。

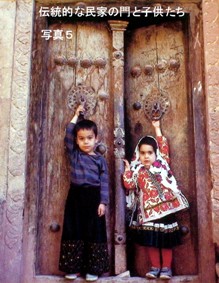

また写真5のように伝統的なスタイルの扉は木製で二つのノック金具を備えている。ある扉には石工や家主の名前や詩、美しい文様などが彫られている。

左のノックは男性用、右のノックは女性用で、ノック金具を扉に打ち付けると発する音色が異なり、来客の男女を聞き分けることが出来る。

村から少し離れた山塊には敵に襲われる時の防塁城が三つ建てられている。

4.アブヤーネの魅力

写真1のように灰色の急峻な禿山にへばりつくような赤レンガの家並みが川筋にそびえる緑豊かな木々の上に浮かび上がる風景は美しい。

何百年もの間、治外法権の社会で、ひたすら身の回りの田 畑からの食材と、山や川からの建築材料を得て、それを土台にした自給自足の生活形態は建物から生活習慣まで最もプリミテイブで簡素なものになった。 畑からの食材と、山や川からの建築材料を得て、それを土台にした自給自足の生活形態は建物から生活習慣まで最もプリミテイブで簡素なものになった。

村に電気が送られていることは写真6の電柱で確認できたが、周辺の民家でテレビのアンテナは見当たらなかった。

写真7、8の家屋、庭、玄関の作りを一点一点凝視すると、自然素材を人間の知恵や工夫で生み出した壁やテラス、窓の趣、それに施された装飾、庭の藤棚などから、人々の棲家としての家族の温かな生活の香りが漂ってくる。

文明社会でも、この自然村でも人の一生は突き詰めれば“生まれて、生きて子孫を残して、死んでいく”という基本パターンは同じである。

この村のように恵まれた自然と共生する自己完結的な社会では、上記のような概念で捉えると最も単純化した人間の一生の姿が想像できる。

例えば“この家で生まれた子供は両親と祖父母との三世帯の中で育ち、近所の友達とこの庭先で遊び、勉強は寺院で学ぶ、少年になると父と畑や羊追いの仕事に参加し、鶏やアヒルの家畜の世話をする、青年になるとこの庭の藤棚の下で近隣村の娘と語り合い恋をして結ばれたて子供を生み、子育て、更には年老いた両親の世話に励みながら、成年に達する。その頃には祖父母は他界して、息子が少年になり仕事の手伝いをする時代を迎える。”

ちょっと荒っぽいが、このサイクルが何代にも亘って繰り返される。

しかし人間社会は衣食住だけでは完結できない。どうしても精神的な柱と社会道徳的な心の育みが必要になる。

それは前述したササン朝の古いペルシャ語に近い言葉を使っていることから、彼らの最初の宗教はゾロアスター教とされている。従ってこの宗教が彼らの生きる精神的な支えになっていた。更に家同士が左右上下に隣接するという特殊な家屋構造の中で、村の社会道徳を育み、共同生活が平和に営まれるには、この宗教の役割は大きかったと思われる。そして16世紀サファヴィー朝になって、イスラム教が国教になり、村民は次第にイスラム教を受容したのだろう。現在村には、この二つの宗教寺院が並存する。

5.アブヤーネの芸術性

休日に訪れる観光客にとって、アブヤーネの人々の営みは心の癒しにはなっても一過性のものでしかない。

しかし芸術家がここを訪れたら、イラン人の受けた感動を芸術的に表現したい衝動に駆られるだろう。

何度も塗り替えた壁の色合いや人手によって黒光りした扉、素朴な素材の建物に何とか装飾を施そうとした塀やテラスの手すりの装飾,何代にも亘って育てた藤棚、逆にそれを育てた家主と付き合ってきた藤の老木など、アブヤーネ村の建物や庭先の隅々から村人が営々として築いてきた生活の痕跡が生生しく現れている。

もしここに漂う暖かな人間の営みを画面に濃縮できれば素晴らしい絵画が誕生するだろう。

6.最近の村事情

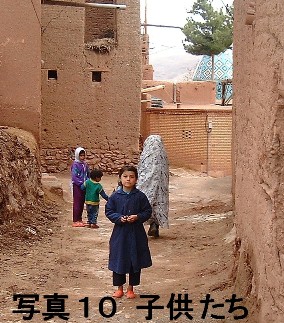

写真の通り村は子供と老人ばかりに出会ったが、長男は家督を継ぐだろうが、次男、三男は近郊の都市に就職口を求めて、出稼ぎに行っていると思われる。

そして、これらの出稼ぎで成功して村に戻ってきた人々はテヘランで見かけるような塀に囲まれた一戸建て住宅を建てて住んでいる姿が散見された。

写真の老人たちに若い人たちは何処へ行って働いているのですかと尋ねたところ、アルマン(ドイツ)と答えた。テヘランとかイスファハーンだろうと予想していたので、驚かされた。

しかし歴史を振り返ってみるとこの返答には根拠がある。

それはヒトラーがドイツ民族は最も優秀なアーリア人であるとするアーリア人優越説を唱えて、ユダヤ人を排斥することに利用した。

また19世紀後半から20世紀前半かけてガジャール朝時代に締結されたイギリスとは石油採掘、販売利権、ロシアとはカスピ海自由航海権やギーラン州、アゼルバイジャン州での領土租借権などの不利な契約を解消するために、1925年に成立したパーラビ朝の初代王レザーシャーは第2次世界大戦で、政治的な選択としてドイツ側に立って協力して、力の均衡策を執った。しかし思惑は外れてドイツが敗戦したために英露は彼を南アフリカへ追放して、息子に引き継がせた。

この年代の老人にとって、この史実は重く記憶されているのだろう。

平成23年6月15日

参考文献

西アジア史 イラン、トルコ 永田雄三扁 山川出版社

|