|

船に関する講演ということで、最初は船に関する技術的な話を考えたが、話を聞かれる方がエンジニアばかりではないようなので、誰にも分り易くて聞いて面白い話ということで、演題に示す裏話を選んだ。裏話と言ってもマル秘の話はできないが、一部の人には知られていて一般には余り知られていないような話である。最初に船に関する常識の確認をしてから本題に入る。船にはプレジャーボートのような小さい船もあるが、今日の講演の対象は総トン数20トン以上の大型船舶である。

A.船についての常識の確認

1.注文を受けてから設計開始

自動車は既存の車種を選んで購入されるが、商売をするための船では、船主が、どこからどこまでどういう荷物を運ぶという積荷の保証を確認し、それに対してどのような船が必要かを決め、経営が成り立つことを確認した上で、造船所に話を持ち込む。造船所は、船主から与えられた諸条件(積荷の種類と量、使用する港や岸壁による船の長さや喫水の制限、積地から揚地までの計画航海日数を保証する速力、等々)を基に、基本計画及び仕様書の原案を作成し、それを基に船主側と詳細を打ち合わせ、話が纏まればその船の建造の契約となる。造船所における基本計画の開始から契約までの作業は難航することもあり、半年ないしはそれ以上掛かることがある。契約が成立してから、建造するための詳細設計が始まる。同じ船主の同型船を建造する場合は別として、これまでに経験がない船型や船種の船では、契約から船主への船の引き渡しまでに、3~4年掛かることもある。建造済の図面の大部分を流用できる場合でも、建造場所の混み具合にもよるが、1年半~2年程度掛かる。

2.船籍と国籍

大型船舶は港を管轄する管海官庁(日本の場合は運輸局に登録する。登録すると人間のパスポートに相当する船舶国籍証書が発行され、人間の戸籍に相当する船籍港が決まる。船籍港名は船尾で船名の下に表示することになっている。横浜港に停泊している氷川丸では、1段目に船名「丸川氷」が、2段目に船籍港名「浜横」が、昔の船なので右から書かれており、外航船だったので3段目に「HIKAWA MARU YOKOHAMA」と書かれている。国籍は船尾に国旗を掲揚して示すことになっている。もう一つの船の例では、1段目に「MURGASH」、2段目に「ULAANBAATAR」(ウランバートル)と書かれている。ウランバートルはモンゴルの首都で、モンゴルには海岸がなく港もない。このように海岸がない国でも公的な管海機関が存在すれば、内陸の土地を船籍港として船舶登録ができる。

舶の便宜置籍とは船主の事実上の所在国とは異なる国に船舶を登録することで、船主にとっては、税金が安い、管理・監督・検査が甘い、乗組員の国籍要件等の規制が緩いというメリットがあり、その国にとっては、税金による収入があるというメリットがある。便宜置籍を認める国には、リベリア、パナマ、バハマ、マルタ、キプロスなどがあり、領土内に海岸線を持たないモンゴル、ボリビアも含まれている。世界の船腹の約50%は便宜置籍船であり、日本船主が所有する船の3分の2以上が便宜置籍船である。便宜置籍船は管理・監督・検査が甘いために事故が多く、問題になっている。

また、「マルシップ方式」といって、日本国籍を持つ船を外国の船会社に貸出し、低賃金の外国人船員が乗ったその船を日本船主が用船するという、日本船主が経費を節減する便法もある。

日本は海運国と言われてきたが、日本船主の船の数は多くても、便宜置籍やマルシップ方式のせいで日本国籍の船の数は激減し、日本人の船員の数は大幅に減少し、海運国日本の面影はない。

3.主要目

(1)種類

船舶は下記のように分類される。

○用途による分類:

・商 船・・・客船(クルーズ船、鉄道連絡船、カーフェリー)、貨物船、撒積貨物船、撒積液状貨物運搬船(原油タンカー、ケミカルタンカー、LNG船、等)、コンテナ船、等々

・公用船・・・気象観測船、海洋調査船、練習船、巡視船、護衛艦、測量船、消防艇、等々

・特殊船・・・作業船(曳船、押船、起重機船、浚渫船、等)、特殊任務船(ケーブル敷設船、廃棄物処理船、等)、漁船(漁船、漁獲物加工船、漁獲物運搬船、等)、等々

○構造材料による分類: 木造船、鋼船、コンクリート船、強化プラスティック船、アルミ合金船、等々

○船型による分類: 三島型(three islander)、凹甲板型、平甲板型、全通船楼型、等々

○推進方式による分類: ディーゼル船、蒸気タービン船、ガスタービン船、原子力船、等々

○船舶安全法の航行区域による分類(船の大きさや種類によって安全に対する規制が異なる): 平水区域(東京湾、駿河湾、瀬戸内海、等)、沿海区域(海岸から20海里以内)、近海区域(日本国にとっては、東経94°~175°、南緯11°以北)、遠洋区域(近海区域の外)

(2)速度

単位はノット(=海里/時間)で表される。海里は通常のマイル(1マイル=1,609.344m)と区別されてsea mileと呼ばれ、1海里=1,852mである。30ノットは1,852m x 30海里/h

= 55.56 ㎞/h となる。

(3)主機関出力

以前の単位は「馬力」であったが、現在は国際単位系(SI)のW (ワット)で表している。尚、馬力は国によって僅かであるが差があり、日本馬力>英馬力(HP)>仏馬力(PS)であった。1PS=約736W。ちなみに、戦艦大和は153,553馬力(約115,165 kW)、クイーンエリザベスⅡは88,000 kW(約119,680 PS)。

(4)トン数

全ての船舶には、公的に承認された下記の各種のトン数を記載したトン数証書が交付される。

〇容積を基にしたトン数(トン税・入港税・水先案内料・運河通行料、等で使い分け)

総トン(Gross Ton, GT): 船体の閉囲場所の総容積を基に算出するが、1969年の国際条約成立以前は100立方フィート=1トンで、国際条約成立後は特別な計算式による。

純トン(Net Ton, NT): 貨物積載場所の合計容積を基に、総トン数と同要領で算出

スエズ運河トン、パナマ運河トン: 純トンと同要領で算出するが、対象区画に差がある。

○載貨重量トン(Dead

Weight Ton, DWT): 積荷の最大積載量+α(飲料水、燃料等

○排水量(Displacement):

船の重量=船自体の重量+積載物の重量

尚、スエズ運河トンやパナマ運河トンは、この運河を通行する可能性がなければ取得しない。マスメディアなどでは、その船の用途における規模を示すいずれか一つのトン数を使うのが一般的で、客船では総トン、タンカーでは載貨重量トン、軍艦では排水量が使われることが多い。

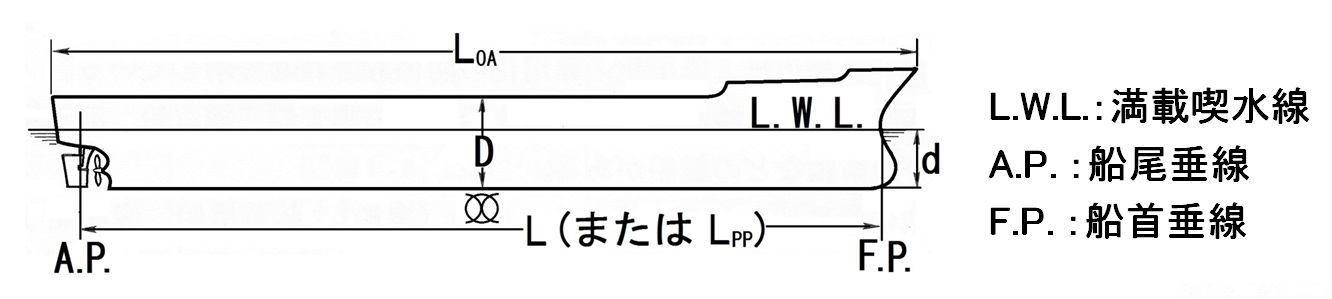

(5)主要寸法

右図において、全長は前端から後端までの長さLOA(overall)であるであるが、公称の船の長さは、満載喫水線(L.W.L.)と船首前端との交点から引いた垂線(船首垂線F.P.)と、舵軸の中心線(船尾垂線A.P.)との間の長さで、垂線間長さLPP(またはL)とも言う。

右図は、船の長さ方向の中央で船体を輪切りにした断面図である。この断面形状を示すmold lineに対して、外板や上甲板はその外側に配置される。公称の幅(型幅とも言う)はBであるが、全幅はBexとなる。

公称深さは、mold

lineの船側における上甲板の位置とbase lineとの間隔Dで、型深さとも言う。公称喫水は満載喫水とも言い、満載喫水線とbase lineとの間隔dである。大型客船では水線上の高さも公表され、橋の下を通過できかどうかの判定などに使われる。

(6)喫水線

満載喫水線は、これ以上船体を沈めると、強度・安全の面で危険であることを示す線である。

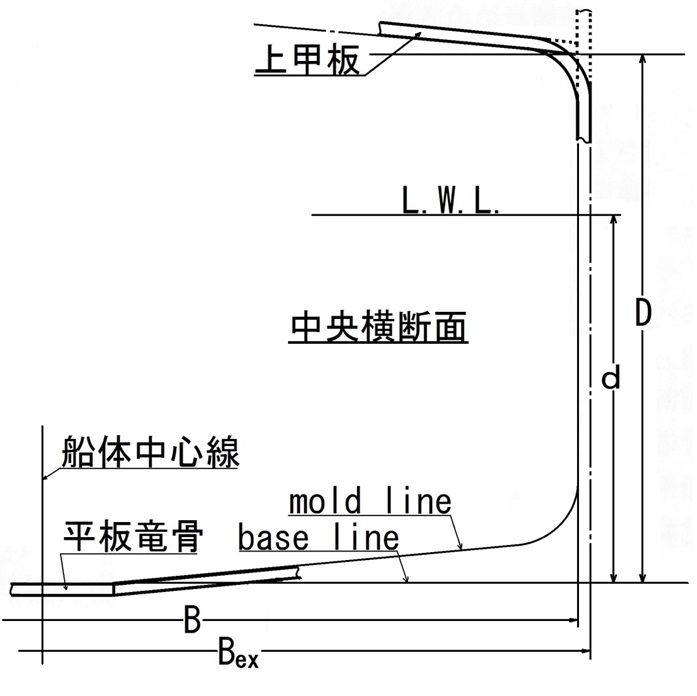

右上図で、NKの表示がある円と横棒のマークは満載喫水線標識で、日本海事協会(NK)が満載喫水線を検定したことを示し、円の中心が船の長さの中央を、横棒の上縁が夏季満載喫水線の位置を示す。船側を塗り分け、夏季満載喫水線を示す。

画面左側の数字は喫水標識で、base lineからの距離を示し、字の高さが10cm、字の間隔が10cmとなっていて、いろいろな状態における喫水が目視で読みとれるようになっている。

また、船の前後の垂線付近にも喫水標識が付いている。右下図の右側のマークは、いろいろな環境における満載喫水線の位置を示している。海水は温度によって比重が変わるので、満載喫水線は、夏季S(Summer)、冬季W(Winter)、南洋T(Tropical)、冬季北大西洋WNA(Winter North Atlantic)で変動する。淡水湖や河を航行する場合の満載喫水はF(Fresh water)で、南洋の淡水ではTF(Tropical Fresh Water)となる。船が荷を積んで出港する前には、検査官が喫水を検査して安全確認を行う。

4.船級協会(Classification Society)

海上保険(船体、積荷)、傭船、船の売買などの便利のために船舶に船級をつけ、船の格付けなどをする組織。国を代表して独自の船級規定を持つ。日本には日本海事協会(NK)がある。国が小さいなどで船級協会の業務を遂行する能力のない国では、他国の船級協会に業務を委託している。

船級協会の職務では、船舶と設備の技術上の基準を定め、設計がこの基準に従っていることを確認し、船舶と設備を建造から就役の過程で検査し、さらに就役後も繰り返し検査し続けて基準に沿っていることを保証する。

船舶を建造する場合、造船所は船級協会に基本設計図を提出し、船級協会が船体の強度や船・人命の安全の面などから詳細にチェックして承認してから、建造を開始するのが一般的である。

就役後は5年以内に1回の頻度で定期検査(船をドックに入れての詳細な検査)が、その間に3回の年次検査(定期検査よりもやや簡略化された検査)が行われる。韓国のセウォル号の事故においては、船級協会の定期的な検査が適正に行われていたか、疑問が持たれている。

1760年イギリスで船舶登録協会が設立され、後に「ロイド船級協会(LRCS)」となる。その後、各国で船級協会が設立され、日本では1899年に日本海事協会(NK)が設立された。

世界の主要船級協会(アメリカ、フランス、中国、ノルウェー、ドイツ、韓国、イギリス、日本、イタリア、ロシアの10船級協会)が、国際船級協会連合IACS (International

Association of Classification Societies)を結成し、規則や基準の統一に努めているが、協会の検査の厳しさに差があるのが実情。

5.用語

造船・海運界においては、特殊な用語が使われる。甲板(「かんぱん」でなく「こうはん」: deck)、上甲板(「じょうこうはん」:upper deck)、外板(「そといた」でなく「がいはん」:shell)、船側外板(「せんそくがいはん」:side shell)、船底外板(「せんていがいはん」:bottom shell)、船体構造は船殻(「せんこく」:hull)、船体に使われるのは鉄板(「てっぱん」:iron plate)ではなく鋼板(「こうはん」:steel plate)、海水を入れて喫水や傾きを調整するバラスト・タンク(ballast

tank)、右舷(うげん)・左舷(さげん)。

B.船にまつわる伝説・逸話の裏話

1.豪華客船タイタニックの沈没

タイタニック(総トン数46,328、全長269m、全幅28m、速力23ノット、乗員・乗客約2,000名)は1912年4月10日に処女航海に出て、4日後の4月15日に氷山に衝突して沈没した。

氷山接触から沈没に至る経過は、推測であるが、以下の通りである。流氷情報の把握遅れ⇒進路前方にある氷山の発見遅れ⇒氷山回避のための変針遅れ(?)⇒氷山に衝突⇒外板に破口⇒船内浸水⇒船体前部沈下⇒船体が中央部で破断⇒沈没。不沈と言われていたが、氷山に衝突してから約2時間半後に沈没。死者・行方不明者1,513名(正確な数字は分かっていない)。

(1)氷山衝突に至るまでの諸説

「流氷情報の把握遅れ⇒進路前方にある氷山の発見遅れ⇒氷山回避のための変針遅れ」に関して諸説ある。

① 無線通信による流氷に関する警告・情報の軽視・無視・・・通信士が情報を軽視したために連絡が遅れた、無線を一時的に切っていた、大型客船に初めて乗った乗客が家族や友人に送る電報が多くて、通信士がそれに忙殺されて、入ってきた情報を聞き逃した、などの説がある。

② 双眼鏡が行方不明で肉眼での監視のため、氷山発見遅れ・・・双眼鏡を管理していた2等航海士が懲罰を受けて出航直前に下船させられために双眼鏡の行方が分からず、肉眼での監視により氷山の発見が遅れた。

③ 操船ミス説・・・左右へ舵を切る指令が帆船時代と逆になって間がなく、指令を出した者か操舵士のいずれかが勘違いをし、逆方向に舵を切り、急いで舵を戻そうとしたが間に合わなかった。

④ 陰謀説・・・出航直前にオーナー夫妻と親族が乗船を取り止めており、経営が苦しかった会社を救うために、意図的に船を沈めて保険金を手に入れようとした。

⑤ 船体すり替え説・・・タイタニックの姉妹船オリンピックは衝突事故を起こしたりして縁起の悪い船で赤字を出していたため、名前を書き替えてオリンピックを沈めて保険金を手に入れようとした。

⑥ ミイラの呪い説・・・アメリカの博物館に納めるミイラを積んでいたため、呪われた。

⑦ ブルーリボン賞説・・・イギリスのサザンプトンからアメリカのニューヨークまで最短時間で行ったらブルーリボン賞を受けられるので、この賞獲得のために無謀に突っ走った。

このように諸説あり、インターネットで色々な説の詳細を見ることができ、本にもなっているが、正しそうなのは②くらいである。

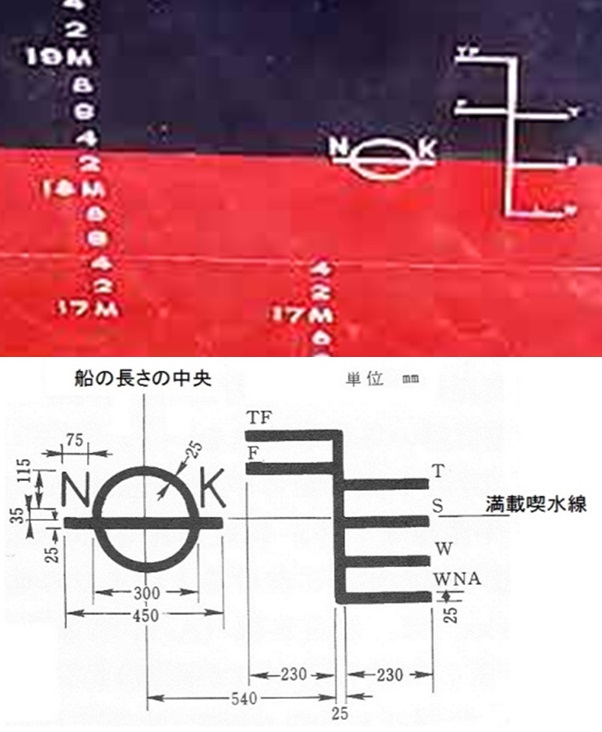

(2)氷山に衝突した状況の諸説

生き残った人達から聞き取り、氷山に衝突してから沈むまでの状況を推定したのが右図である。船体の前部が氷山に衝突して外板に孔が開き、入ってきた海水の水圧で後部の横壁が次々に破られて、浸水が後部の区画に広がり、時間の経過とともに船体前部が没水し、155分後に船体中央部で破断が起きて沈没したという推定である。

氷山に衝突した状況にも諸説がある。①右舷前部の船側が氷山に激突した。②氷山の水面下に隠れていた部分に右舷船底が乗り上げた(氷山は海面下に90%以上の部分が存在し、横に広がっている筈)。③右舷船側がかすめるように氷山に接触した。

(3)沈没の原因となった浸水に関する諸説

① 右舷前部船側に広範囲にわたり大きな孔が開いた。

② 水面下で広がった氷山に前部船底が乗り上げ、広範囲の船底に孔が開いた。

①

ボイラーに冷水が触れたことで起こった水蒸気爆発出により船体の側面に巨大な孔が開いた。

②

氷山との激突で外板に脆性破壊による亀裂が生じた。(「脆性破壊は低温で欠陥があった部分に衝撃が加わった時に起きる」という条件に合っていることからの推測)

⑤ 衝突の衝撃で外板を接合している鋲(rivet)が広い範囲で破断または抜け落ち、その結果生じた鋼板の隙間から海水が大量に流入した。(公言すると大問題になるので、公言する者がいなかった?)

(4)沈没したタイタニックの発見とその後の調査結果

1985年に海洋地質学者ロバート・バラードが率いるアメリカのウッズホール海洋研究所とフランス海洋探査協会の調査団が、アメリカ領海の海底 3,650mに沈んでいるタイタニックを発見した。その後度々探査したが、この探査は原因究明のためではなく、状態観察や遺留物引上げのためであった。

1997年完成の映画「タイタニック」製作のため、2台の潜水調査船やリモートコントロール探査機が使用され、詳細な画像が収録された。

2004年 バラードとアメリカ海洋大気庁(NOAA)は、タイタニックの損傷状態を調査する目的で探査プロジェクトを立上げた。同時に、遺留物を持ち出さないようにする「タイタニック国際保護条約」が成立した。調査によって以下のようなことが分かったが、海底に鎮座するタイタニックは腐食が進んで、2100年頃には崩壊する見込とのことである。

① 水面下で広がった氷山に前部船底が乗り上げたことによって生じたような外板の破孔は見当たらなかった。

② ボイラー付近の外板に、水蒸気爆発によって生じたような破孔は確認されなかった。

③ 船は側面をかすめるように氷山に衝突し、船と氷山の接触は最大限10秒間ほど、船体の破口はせいぜい数インチ程度の幅で、総面積も1平方メートル程度であった。

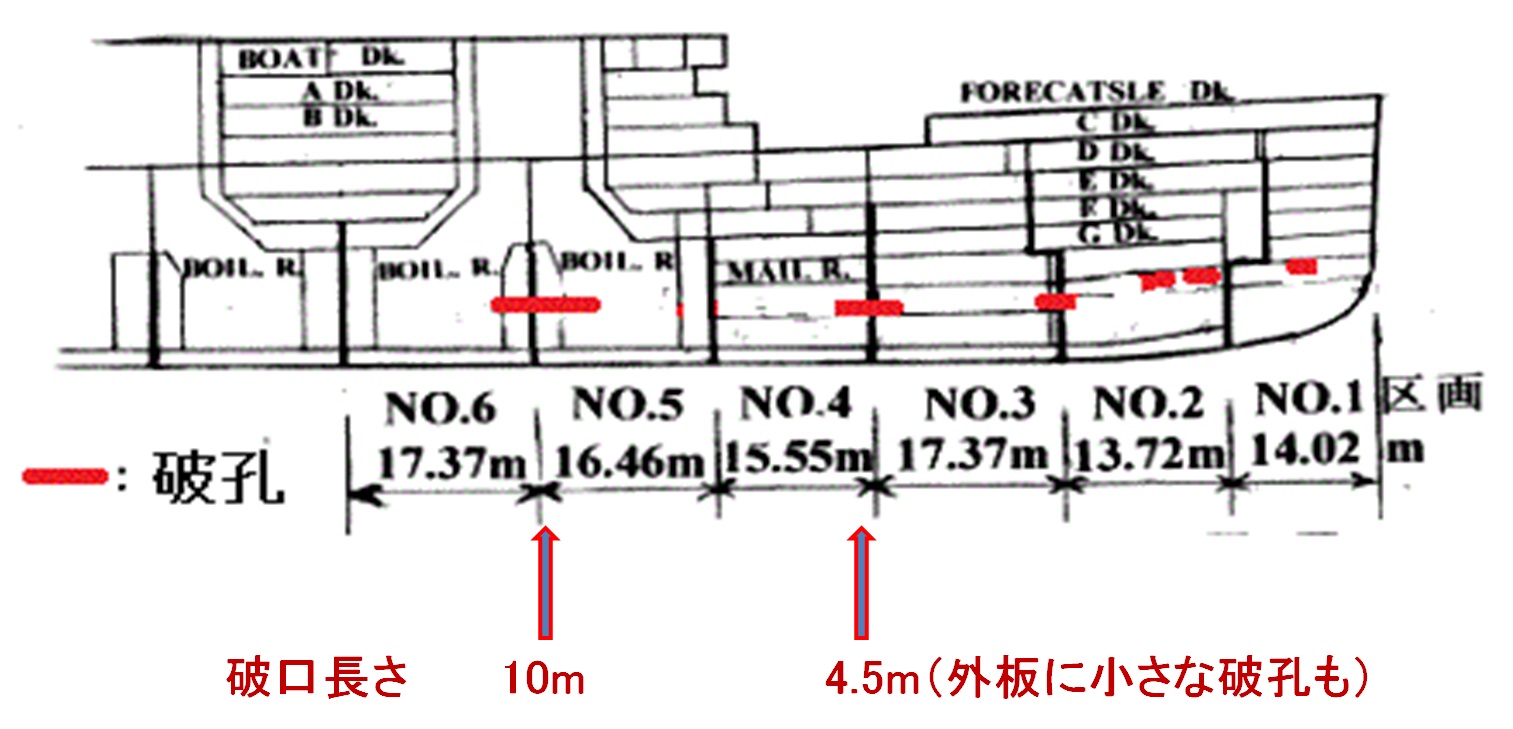

④ 右図の赤線で示した6箇所で、船側外板の接合部の鋲が抜け落ちて接合部に隙間ができていた。一番長い隙間は最後部の隙間の10m、次に長かったのはその前側の隙間の4.5m。最後部の隙間は、予想外の位置であった。 ④ 右図の赤線で示した6箇所で、船側外板の接合部の鋲が抜け落ちて接合部に隙間ができていた。一番長い隙間は最後部の隙間の10m、次に長かったのはその前側の隙間の4.5m。最後部の隙間は、予想外の位置であった。

米国立標準技術研究所(NIST)がタイタニックの残骸に残っていた鋲の品質を調べるとともに、タイタニックを建造した造船会社(イギリスのビッカース社)の記録を調査し報告書を出した。

① 規定の品質の鋲は船体中央部だけで使われ、船首と船尾は強度の劣る鋲が使われていた。船首と船尾はワンランク劣る鉄製のリベットが使われた上に、

直径も設計の25ミリより小さかった。姉妹船オリンピックと同時注文であったため、要求された規格の鋼鉄製リベットが不足したため?

② 鋲の数自体が設計より間引きされ、熟練工の不足のために不完全な打たれ方のものも少なくなかったようである。

結局は欠陥船であったということになるが、このことは殊更発表されることもなく、映画や物語のストーリーを覆すようなことにはなっていない。しかし、技術屋の間では一般に知られていることである。

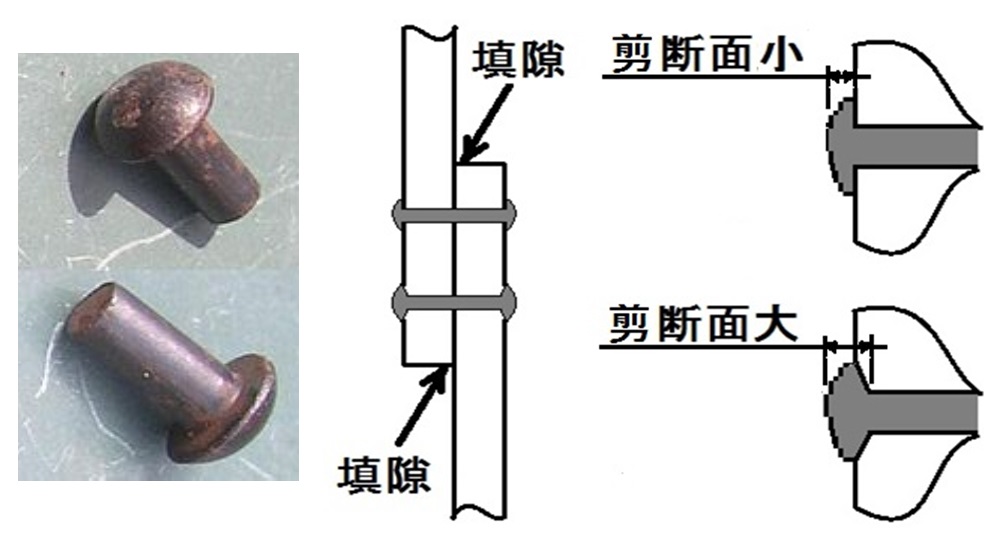

鋲は右図に示すように、鋲の頭の剪断面で鋲が抜けないように保持される。真っ赤に焼けた鋲を孔に挿し込み、突き出た丸棒部を叩き潰して丸味を持たせて剪断面を確保する。鋲孔の端部に傾斜を付ける(皿をとる)ことにより剪断面を大きくすることもある。ナットで締めるのではないので、完全に締めつけるのは非常に難しい。重ねた板の間の隙間から水が漏れないように、タガネで鉄板の端部をかしめる(顛隙:てんげき)。鋲打ちや顛隙の工事が不完全だと、容易に水が漏れることになる。時が経つと、顛隙部が腐食したり、鋲の頭部が腐食して鋲の締付が緩んだりして、漏水を生じることがある。 鋲は右図に示すように、鋲の頭の剪断面で鋲が抜けないように保持される。真っ赤に焼けた鋲を孔に挿し込み、突き出た丸棒部を叩き潰して丸味を持たせて剪断面を確保する。鋲孔の端部に傾斜を付ける(皿をとる)ことにより剪断面を大きくすることもある。ナットで締めるのではないので、完全に締めつけるのは非常に難しい。重ねた板の間の隙間から水が漏れないように、タガネで鉄板の端部をかしめる(顛隙:てんげき)。鋲打ちや顛隙の工事が不完全だと、容易に水が漏れることになる。時が経つと、顛隙部が腐食したり、鋲の頭部が腐食して鋲の締付が緩んだりして、漏水を生じることがある。

2.不沈戦艦と言われた「大和」の沈没

「大和」は1937年に起工し、戦争の始まった1941年12月16日に就役し、4年足らず後の1945年4月7日に沈没した。排水量は64,000t (基準)、72,809t

(満載)で、大きさはタイタニックと同程度で全長263m、長さ256m、幅38.9mで、主機出力は153,553馬力。3,332人の乗組員の内276人が生還。

(1)「不沈」とは?

「大和」は不沈戦艦と言われたが、「不沈」には二つの解釈がある。

① 船体が頑丈で、どのような攻撃を受けても、衝突・座礁しても、船体に孔が開くようなことはない。

② 船体に孔が開き船内への浸水があっても船は沈まない。

日本海軍は、どちらの「不沈」を目指したのか?一般の人達は、「不沈」と聞けば、①を想定すると思われるが、日本海軍が意図した「不沈」は、②であったと考えられる。

「大和」は、船体中央部で、右図

(船体横断面図)の黒太線で示した範囲に装甲板(鎧)を取付けており、船側外板上部の装甲板の厚さは410㎜。船側の装甲板が傾斜しているのは、放物線を描いて飛んでくる大砲の弾の入射角が小さくなって装甲板を貫通する確率を低くするため。410mm厚の装甲板は喫水の下3mほどの位置までで、それより下の装甲板の厚さは、205㎜から下へ行くに従って薄くなっている。 「大和」は、船体中央部で、右図

(船体横断面図)の黒太線で示した範囲に装甲板(鎧)を取付けており、船側外板上部の装甲板の厚さは410㎜。船側の装甲板が傾斜しているのは、放物線を描いて飛んでくる大砲の弾の入射角が小さくなって装甲板を貫通する確率を低くするため。410mm厚の装甲板は喫水の下3mほどの位置までで、それより下の装甲板の厚さは、205㎜から下へ行くに従って薄くなっている。

外板の外側の膨らみ部(バルジ)は船体中央部にのみ取付けられており、一番外側の区画に海水が張ってあって、魚雷攻撃の対策と言われている。

バルジ内および外板の内側に小さな区画が沢山あるが、これらの区画は常時空になっており、バルジの外板や装甲外板に破孔ができても、それらの区画内の浸水で止め、万一、それよりも内部に多量の浸水があって船が傾いても、これらのタンクに海水を張って、傾きの調整をする方針であった。

尚、装甲板の継手の詳細が分からないが、大和の主要部分には信頼性の低い溶接は使われなかったとのことなので、鋲で固定されていたと考えられ、継手の部分の装甲の強度は、1枚板に比べて低くなっていたと言える。更に、装甲板を支える内部の構造部材の強度や剛性が貧弱なようで、内部材が変形したり崩壊したりすれば、頑丈な装甲でも鋲継手に過剰な負担が掛かり、この継手部の鋲の締付けが緩んで、重ねた板の間や鋲孔からの漏水が予想される。

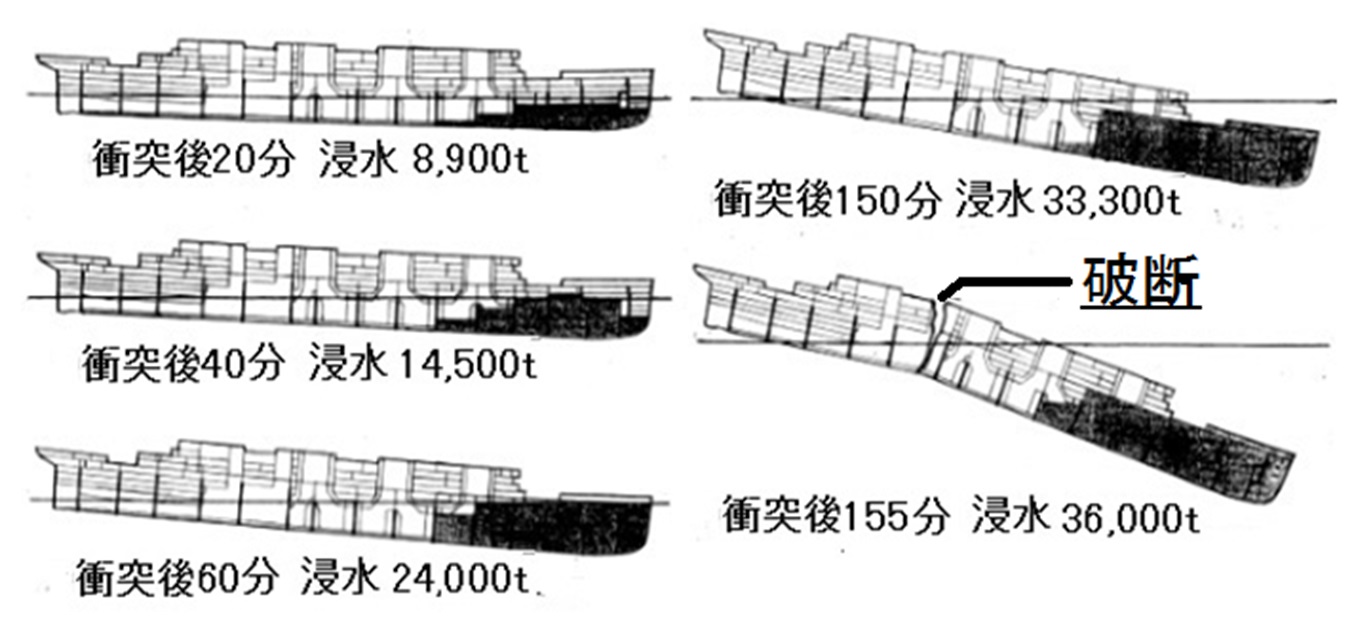

(2)沈没までの経過(1945年4月7日坊の岬沖海戦)

12:40頃に米軍機の第一波攻撃が開始された。爆弾投下と機銃掃射で後部指揮所や上部の各所が破壊された。左舷からの魚雷攻撃では2~4本が命中した。その結果、主要防御区画内(左舷外側機械室)が浸水し、艦は左舷に5度傾斜したが右舷のバラスト・タンクへ注水して復原した。

13:00頃に米軍機の第二波攻撃が開始され、4~29本の魚雷が命中したようである(第一波攻撃と同様に報告・発表が不正確)。左舷側の幾つかの区画が浸水し、艦は左舷に15度傾斜したが右舷のバラスト・タンクへ注水して復原した。

14:00頃まで米軍機の波状攻撃が続き、14:10頃に右舷の中央部に1~4本の魚雷が命中した。その後、左舷の中央部に1本の魚雷が命中し、艦は急激に左舷へ20度まで傾斜し、バラスト・タンクへ注水する余地がなく傾斜復原の見込みなしと判断し、「総員退去用意」が発令された。14:20頃に船体がゆっくり横転して沈没が始まり、爆発を起こして14:23に沈没した。

魚雷と爆弾の被弾の報告・発表は、かなり大雑把であった。戦艦大和戦闘詳報によると魚雷10本で爆弾7発、米軍飛行隊の発表では魚雷30~35本で爆弾38発。しかし、戦後アメリカ軍略調査団が調査して発表したのは、魚雷10本で爆弾5発。これが、最も真実に近いと考えられる。

米軍攻撃機隊の攻撃要領は米海軍の記録に残っていない。爆弾・機銃掃射で、甲板上の船橋・司令塔・各指揮所・対空兵器・諸設備を破壊し指揮系統を混乱させ、戦闘員を殺害して反撃能力を削ぎ、左舷側からの魚雷による連続攻撃で左舷の区画を浸水させて艦を左舷へ傾けさせ、浮き上がった右舷の装甲の薄い部分を最後に攻撃したようである。

米軍機の被害は少なく、撃墜6機、帰還してからの廃棄されたのが5機とのことである。

(3)坊の岬沖海戦以前の「大和」浸水事件

1943年12月に横須賀港を出港して太平洋でアメリカの潜水艦の魚雷攻撃を受けた。右舷に魚雷1本が命中し、右舷後部に長さ10数mで幅5mの破孔ができ、機械室等に3,000~4,000トンの浸水があった。4度の傾斜を左舷タンクへの注水で復原させた。トラック島で応急修理を受けた後、呉に帰還し、こっそり修理して浸水を最小限にする改修が行なわれた。

1944年10月にはレイテ沖海戦で、米軍機の攻撃を受けて4発の爆弾が命中し、前部甲板を貫通して爆発した1発で水面下の外板に破孔を生じ、3,000トンの浸水で前部が沈下したが、後部タンクに注水し復原した。

以上の(2)及び(3)から、大和の「不沈」とは、前述の(1)②であったと言える。

(4)何故外板からの浸水が簡単に起きたのか?

次のようなことが考えられる。

① 装甲板・外板の鋲接の繰返し衝撃荷重に対する強度不足・・・敵弾が水線鋼鈑下端付近に命中すると浸水を起こす可能性は、装甲の実射試験で指摘されていたが、軍部は問題視しなかった。

② 装甲板を支える内部材の強度・剛性が不十分で、装甲板の鋲継ぎ手に過剰な負担が掛かった。

③ 計画の速力を確保すために水線下の外板の鋲頭を削除したのではないか?・・・計画当初、軍政部から35ノットの要求があったが、技術的に無理なので、最終的には28ノットを目標としたが、それも危ないので、水の抵抗となる鋲の頭を削って速力を確保しようとしたという噂がある。

④ ダメージ・コントロールの不備・・・船側のバラスト・タンクの配置と容量が不十分、等。

⑤ 大和の弱点を狙った米空軍の攻撃作戦

3.球状船首を世界で最初に「大和」で採用?日本海軍の技術力の高さを象徴?

右図の一番左が大和ミュージアムにある「大和」の模型の写真である。船首は球状船首(bulbous bow)で、bulb(電球)状のbow (船首)となっている。右図に示すように、球状船首にはいろいろな形のものがある。 右図の一番左が大和ミュージアムにある「大和」の模型の写真である。船首は球状船首(bulbous bow)で、bulb(電球)状のbow (船首)となっている。右図に示すように、球状船首にはいろいろな形のものがある。

(1)球状船首の効果

船を推進させるには、燃料を燃やして、エンジンを回転させ、プロペラを回す。プロペラを回して船を推進させると、海水との摩擦(摩擦抵抗)、船首と船尾で波を起こすこと(造波抵抗)、船尾で海水を回転させること(造渦抵抗)で、エネルギーのロスを生じる。船の省エネは、推進に寄与しないこれらのエネルギーロスを減らすことである。球状船首は、船首でできる波に対して、それより前方にある球状船首で位相を180°ずらした波を発生させ、両波を合成させて波を無くすというものである。

(2)球状船首の歴史

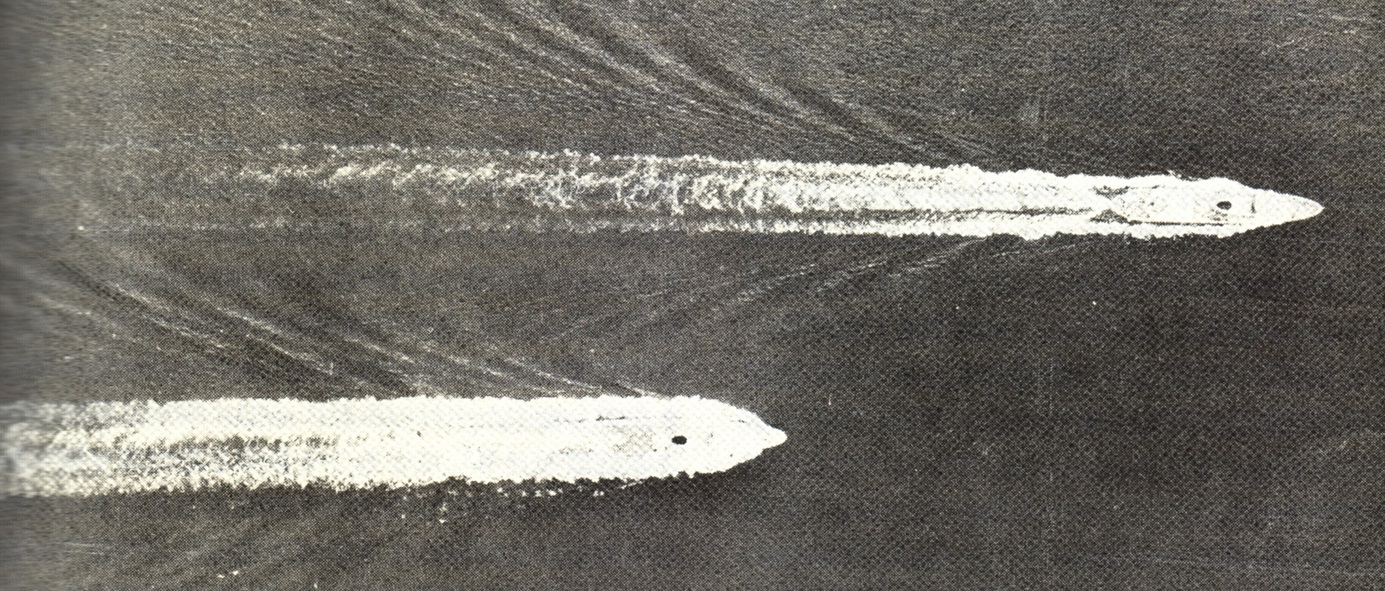

1950年代に東大の乾助教授が球状船首の効果を理論的に解明した。1961年に別府航路の高速客船で姉妹船の「むらさき丸」と「くれない丸」の一方に乾教授提案の球状船首を取付け、両船を並走させて球状船首の効果実証試験が行われた(右図)。球状船首を取付けた「くれない丸」は、写真で分かるように、波の発生は小規模で先行した。翌年、乾教授がSNAME(アメリカ造船学会)でこの結果を発表して、一大センセーションを巻き起こした。以後10年の間に、殆どの商船に球状船首が採用されるようになった。 1950年代に東大の乾助教授が球状船首の効果を理論的に解明した。1961年に別府航路の高速客船で姉妹船の「むらさき丸」と「くれない丸」の一方に乾教授提案の球状船首を取付け、両船を並走させて球状船首の効果実証試験が行われた(右図)。球状船首を取付けた「くれない丸」は、写真で分かるように、波の発生は小規模で先行した。翌年、乾教授がSNAME(アメリカ造船学会)でこの結果を発表して、一大センセーションを巻き起こした。以後10年の間に、殆どの商船に球状船首が採用されるようになった。

上記の経過を知っている人が、1985年に海底に横たわる「大和」が発見され、その映像が公開されて、大和に球状船首が採用されていたことを知り、「日本海軍は世界に先駆けて球状船首を採用しており、日本海軍の技術力は素晴らしい」という結論になったと考えられる。

しかし、球状船首は、1911年にアメリカ海軍の造船官であったDavid W. Taylor少将が考案し、レキシントン級航空母艦(1927年就役)で初めて採用され、ドイツでは客船ブレーメン(1929年就航)で、フランスでは客船ノルマンディ(1935年就航)で初めて採用された。その後幾つかの国でも採用された。

日本は遅れて翔鶴型航空母艦(1941年就役)で初めて採用され、その直後に「大和」(1941年就役)で採用された。「大和」の設計責任者の平賀譲は、「大和」の設計の前にドイツに視察に行って球状船首を見たという記録がある。「日本海軍が球状船首を開発した」という説は、間違いである。

この頃は経験則的に球状船首の効果が知られていたが、最適形状を決める理論が確立されていなかった。従って、「大和」では、50数種類の形状を模型船で実験して、最適と思われる形状を選択したとのことである。大和の走航中の写真を見ると、船首部で発生した大きな波が消えずに後方に残っており、最新の設計による球状船首に較べて、造波抵抗低減の効果は低かったと推定される。

球状船首の形状は様々である。積荷を下ろしたら球状船首が水面に出て抵抗を増すことになるので、その船の運航状況などに合った形状になっている。なお、球状船首のある船では、事故防止のため、船首部外板に球状船首のマークを描き、水面下の球状船首の張出に対する注意を促している。

4.戦艦「大和」を建造した日本海軍の技術力が戦後日本造船業躍進の基礎?

(1)日本造船業の躍進

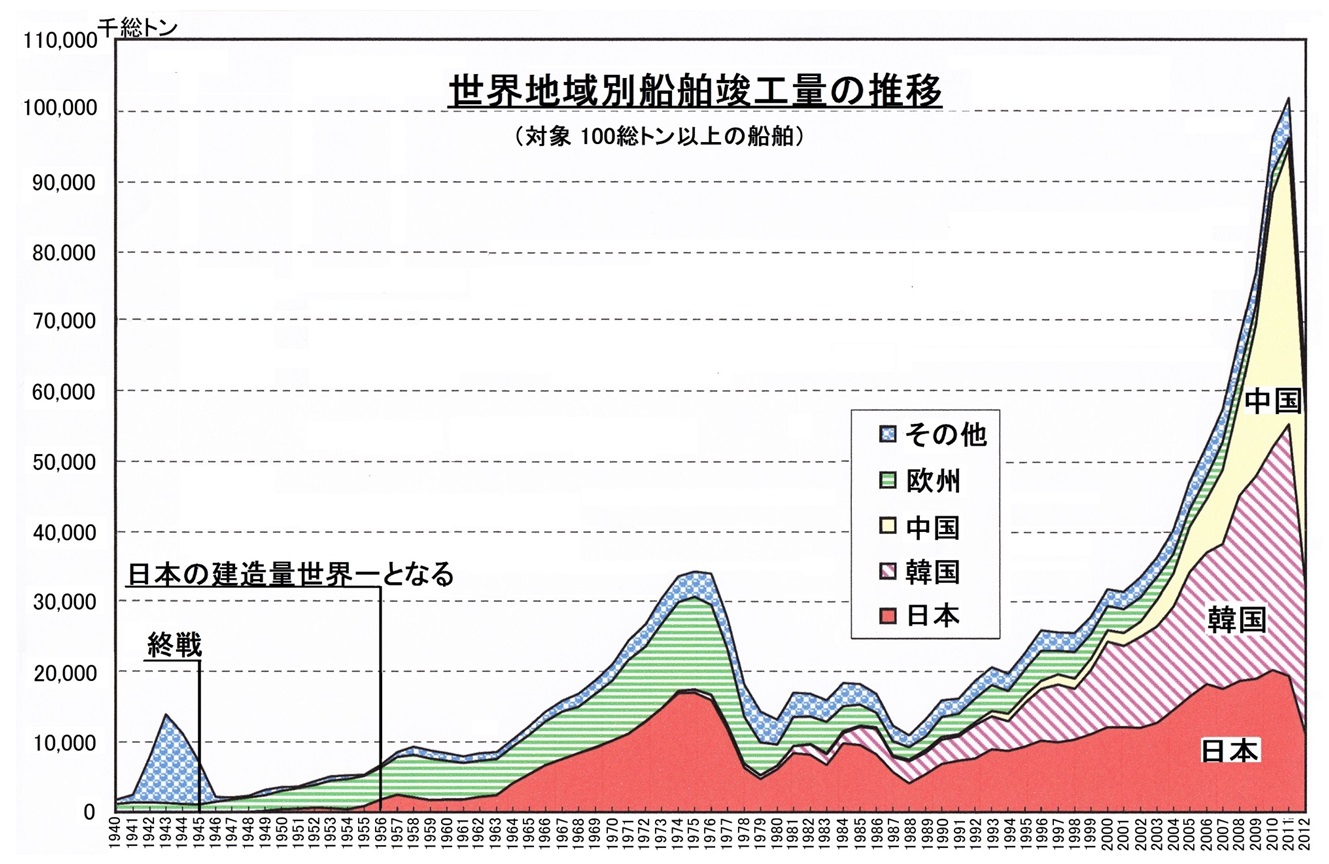

日本の造船所では、戦後数年間は船の注文が殆どなく、1950年代中頃になってやっと日本の計画造船や外国船主からの注文で、一般商船の建造が増え始め、1956年にイギリスを抜いて建造量世界一になった。この頃から、日本の造船業の躍進が始まったと言える。右の図からも分るように、1965年頃から1990年頃まで、日本の船舶建造量は、世界の建造量の半分以上を占めてきた。この間、船舶の大型化が急速に進み、5万トンクラスのタンカーが最大であったのが、あっという間に48万トンクラスのタンカーが出現するまでになり、各クラスの最初の船は、常に日本の造船所で設計・建造された。

このように日本の造船業が躍進したのは、「大和」を建造した日本海軍が残した技術力のお陰であると言われることがある。しかし、果たしてそうであったろうか?

(2)太平洋戦争中の日本海軍の軍艦建造の組織

軍艦建造の方針は軍令部(作戦・戦略)で決定された。軍艦の設計は艦政本部(海軍省の外局で海軍大臣直轄)が行った。軍令部のメンバーは海軍大学出身者を中心とする海軍生え抜きの軍人達であったのに対し、艦政本部のメンバーは大学の造船科出身者を中心とする技術者達であり、階位の頭に「技術」または「造船」がついて一般海軍軍人とは区別され、この技術者たちの最高位は「技術中将」で、大将や元帥になることはできなかった。

軍艦の建造は主に呉・横須賀・佐世保・舞鶴の四つの海軍工廠(各地の鎮守府直轄)で行われ、商船の建造が主である民間造船所の一部でも軍艦の建造が行われた。戦艦大和の姉妹艦「武蔵」は三菱重工・長崎造船所で建造され、川崎重工・神戸造船所では潜水艦が建造された。

(3)艦政本部で作った軍艦設計・建造に関係する図面・資料

軍艦の設計図や関連する技術資料は艦政本部で作成され管理された。終戦の時に、これらの図面・資料は軍の命令で全て焼却された。「大和」の設計・建造に関する図面も資料も全部焼却されたことになっていたが、2000年に艦政本部のある技術将校が秘かに持出していたという「大和」の船体構造図が1枚発見されて識者の間で話題になった。これ以外に、軍艦の図面や技術資料の実物は残っていない。

インターネットで「大和の設計図」を調べてみるといろいろな図面があるが、大和の建造に実際に使われた図面ではなく、後世「大和」や海軍を称える人達などが、生残った関係者の記憶などを基に編集したものがほとんどであり、「大和」の模型を作るために作られた「大和の設計図」も多い。「2.不沈戦艦と言われた「大和」の沈没」のところで示した「大和」の船体横断面図も、実は軍艦に関する著作が多く軍艦の模型作成で世界的に有名なポーランド人が作成したものである。

(4)艦艇を建造した造船所の戦後

「大和」を建造した呉海軍工廠は、終戦直後に日本政府から播磨造船所に管理委託され、播磨造船所・呉船渠として主に船の修理を行った。1952年に施設の主要部分はアメリカの船会社NBCに貸与され、その会社で使う船が建造され、残った施設で呉船渠が操業した。1954年に呉船渠は播磨造船所から独立して呉造船所が設立され、小さな船を造るようになった。1962年に貸与されていた施設をNBCが日本政府に返還し、呉造船所に譲渡された。1968年に石川島播磨重工(IHI)が呉造船所を吸収し、IHI呉第二工場となった。1993年に「大和」を建造したドックは利用価値がなく、埋め立てられた。2002年にIHI船舶事業部門と住友重工艦艇事業部門が合併し、アイ・エイチ・アイ・マリン・ユナイテッド(IMU)が設立され、IMU呉工場となった。2013年にIMUとユニバーサル造船(日本鋼管の船舶事業部門と日立造船)が合併してジャパン・マリン・ユナイテッド(JMU)が設立され、JMU呉工場となった。このような経緯で、この工場で軍艦の設計・建造のノウハウを生かす機会も必要もなかった。

軍艦を建造した他の海軍工廠は、戦後、横須賀海軍工廠は米海軍横須賀基地に、佐世保海軍工廠は米軍佐世保基地と一部が佐世保重工に分割され、舞鶴海軍工廠は飯野重工に払い下げられて舞鶴重工になった。米軍基地では艦艇の建造は行われず、修理やメンテナンスが行われた。

軍艦を建造したことがある民間造船所は、戦後軍艦の建造は禁止されていた。

戦後に残った日本の造船所はこのような状況にあって、軍艦を建造する機会も軍艦の建造法を応用する必要もなかった。

(5)日本海軍の軍艦建造のノウハウは継承されたか?

戦後の日本の造船事情は下記の通りであった。

① 終戦時海軍の持っていた設計図や技術資料は、全て焼却されて残っていなかったので、軍艦設計・建造のノウハウを参考にすることも応用することもできなかった。

② 戦後日本での軍艦の建造は禁止され、戦後再開した造船所には、軍艦建造のノウハウは不要であった。大学の船舶工学科・造船学科でも、軍艦に関する講座はなかった。

③ 生き残った各造船所では、終戦後数年の間船建造の注文が殆どなく、毎日鍋や釜を造っていたと言われている。

④ 艦政本部で設計に携わった者も、海軍工廠や民間会社で建造の監督をした者も軍人であり、終戦で海軍を除隊して郷里に帰り、造船所の方も上記の②や③のような状況であったので、再開した民間会社にそのまま残るとか、会社の方で軍艦の設計・

建造に関わった元軍人を積極的に採用するというようなことはほとんどなかった。ただし、学卒の補充として若手を採用した所がある。

戦後、旧日本海軍の技術者(技術将校)の不遇の時代が続き、1953年に防衛庁が設置されたのに伴って国産艦艇の整備が計画され、技術者が呼ばれた。中には、頑なに拒んだ技術者もいた。

このように、軍艦の設計・建造のノウハウの造船所での継承はなかったに等しいが、「大和」の建造に携わった西島技術大佐が「大和」の建造現場で使った生産管理方式は、戦後日本造船業界で「西島式生産管理方式」と呼ばれて評価され、研究改良を加えてよりレベルの高い生産管理方式が各社で採用され、戦後の日本造船業の躍進に大いに貢献した。ただし、「大和」で使われたこの生産管理方式は軍艦を建造した全ての造船所で使われたものではなく、日本海軍のスタンダードではなかった。尚、西島氏自身は、日本造船業界にこのような動きがあっても、表に出てこなかった。

戦時中に艦政本部が設計した商船(戦時標準船)の建造は民間の各造船所にノルマとして割当てられ、色々な種類の1,000隻ほどが建造された。船そのものは「耐用年数:機関1年・船体3年」という想定で設計された劣悪なものであったが、海軍にハッパを掛けられて各社が工期を競争し、この過程で工期短縮のための工法や管理方法の画期的な改善が行われた。例えば、4造船所が競争して建造した1,585DWTの貨物船は、1隻を着工から1か月ほどで完成できるようになり、日本造船史上空前絶後の量産を行ったと言われている。

以上のような状況から、「戦艦大和を建造した日本海軍の高い技術力が戦後の日本造船業躍進の基礎」というのはちょっと的外れで、西島式生産管理方式や戦時標準船の建造における工期短縮で実行した工法や管理法の改善実績などが基礎になり、終戦後の船の注文がほとんどなかった時代に、造船学会が中心になり、造船各社が協力し合って日本の造船復活を目指して、理論および建造技術や管理方法などの画期的な進歩に向けての勉強会を行ったことが、その後他国よりも短納期・安価の船が建造できるようになり、日本の造船業躍進に繋がったと言えよう。

更に、日本造船業躍進のもう一つの大きな鍵は、日本の労働組合システムであろう。欧米型職種別ユニオンのシステムでは、作業が全自動にならない限り、日本の造船業における作業能率に追い付くことは理論的に不可能である。日本では、とことん組織や作業の合理化を図ることができた。

戦後米軍が半年にわたって日本の海軍や陸軍に関する調査した報告書には、「日本海軍の軍人は優秀だったが、軍艦はお粗末であった。造船では戦時標準船の量産以外に見るべきものはない」と記されている。また、イギリス海軍の将校で退役後作家になったS.C. Healが著した“Ugly Ducklings”には、「民間造船所での戦時標準船建造における建造法改善の努力とその継承が戦後の日本造船業躍進の基礎となった」ことを、アンデルセンの童話の「みにくいアヒルの子」に例えている。アヒルの親鳥が温めた卵からかえった1羽は他のひよこと違う色をしていて、醜いと皆から蔑まれていたが、成長したら美しい白鳥になっていたという童話である。戦後の日本の造船業の躍進を「白鳥」に見立てている。

5.セウォル号の沈没

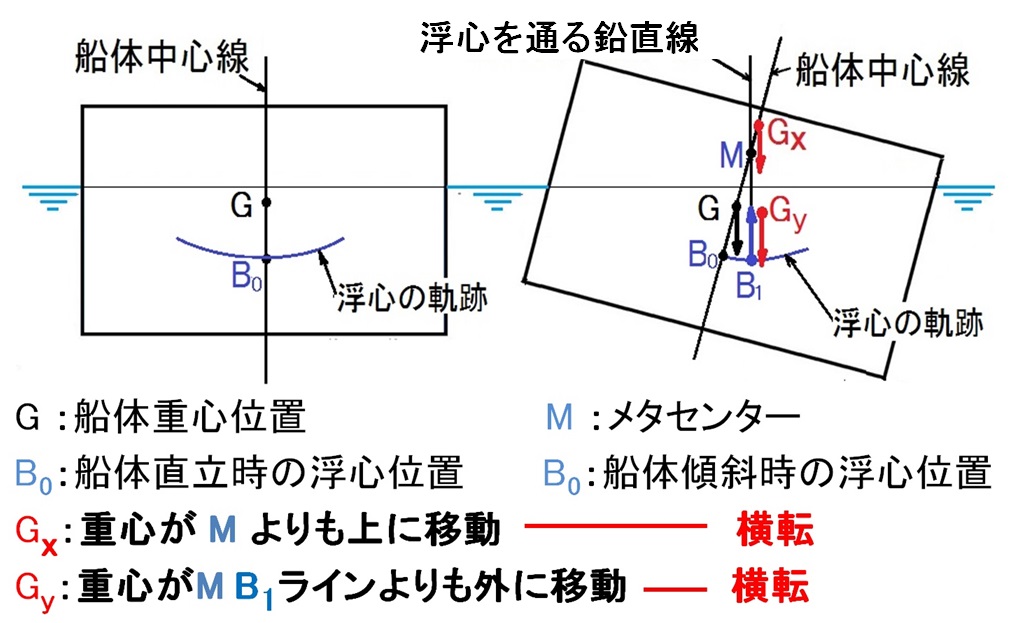

船は、浮力によって上向きの力を受け、重力によって下向きの力を受け、この2つの力が釣り合って浮かんでいる。正常な状態では、重心(重力の中心)Gと浮心(浮力の中心)B0の位置関係は右図左のようになる。

船が傾くと、浮心の位置は図に示す「浮心の軌跡」に沿って右図右のB1に移動する。

右図右で、「B1を通る鉛直線」が重心Gよりも右側にあればGで下向き、B1で上向きの力が加わり、船の傾きを元に戻そうという力(復元力)が加わる。船は上甲板のサイドが水面に達するほど傾いても復原するよう設計されている。

もし、船の上部に重い物を積んで重心の位置がGxに(浮心を通る鉛直線よりも右に)移れば、傾斜はさらに増して転覆する。

船に積んでいる物(たとえば、フェリーに積んだ自動車)が横方向に移動して重心の位置がGyに移動すれば、同様に、傾斜はさらに増して転覆する。

韓国のセウォル号の沈没は積んでいた車が移動したためと言われているが、車の移動による傾きはその移動した時に起きるだけで、その後徐々に傾いていって横転したのは、船内に浸入した海水の「自由表面効果(free surface effect)」という作用によるものである。

船内の区画に天井に達していない(自由表面がある)液体が存在する場合、船が波などの影響で傾いた時に液体は傾いた方へ移動するので、液体だけの重心は傾いた方に移動し、船全体の重心もその分だけ傾いた方に移動する。浸水が進んで海水の量が増えれば、海水の重心は更に外方向に移動して傾斜は増加し、遂には前頁の図のGyに重心が移って横転する。

Q & A

Q1:地球が丸いので造れる船の長さは最大400mと聞いているが、本当か?

A1:今から45年程前に100万トンタンカーの試設計に参画したが、長さは500mを超えていたと記憶している。500m程度の長さに於ける、地球が丸いことによる海面の盛り上がり量は僅かで(計算によれば、500mの間での海面の盛り上がり量は6mm程度)、大きな波を受けても大丈夫な船体にとって、6mm程度の海面の盛り上がりは無視できる。100万トンタンカーは、技術的には建造可能である。しかし、このように異常に大きな不経済な船を持とうという船主はいないので、建造されないだけのことである。

【注】過去に存在した世界最大の船は、2010年に船齢35年で解体された Knock Nevisで、載貨重量564,763トン、長さ458.45mであった。

Q2:船名には「丸」が付くが、球状船首を予見して「丸」が付いたのか?

A2:日本の船の名前には「丸」を付ける習慣が昔からあり、球状船首とは無関係である。

(記録:池田)

|