| 1. この四天王獅子狩文錦はどういうものか この錦は長さ 2.5m 幅 1.34mであり、旗としては大きなものである。 夢殿で発見された世界に誇れる最も異国情緒的な織物で、あまり世間の人に知られていない国宝である。 しかしこの四天王獅子狩文と正倉院御物の四騎獅子狩文錦(下の写真2参照)のデザインは一般家庭や旅館で使われる座布団、またテーブルクロス、仏壇飾り台のテーブルクロスに頻繁に見ることが出来る。 ただその由来が知られていないだけである。 余りに大きいので、軸物にして持ち運びしていた。夢殿の救世観音は12世紀はじめに秘仏として厨子内に安置されたが、それ以前には、人々に観覧してもらう度に開くので、破損が進んで、ぼろぼろになっていた。 開扉に参加した富豪のヒゲロウは、この錦が其のデザインから見て、異国からの特殊な伝承品で、その稀少性を高く評価した。そして破損は是非修理をしなければならないと考えて寄付を申し出て、それによって修理が行われた。 写真から見てもかなり色が褪せて、文様が不鮮明に成っている。 連珠円文の拡大写真で、騎乗に人物や獅子の姿が見えてくるが、オリジナルの色彩を想像することは難しい。 ササン朝ペルシャは. AD226−AD651 首都 クテシフォン(現在のバグダート)である。  民族はアーリア系遊牧民であり、騎馬民族である。 民族はアーリア系遊牧民であり、騎馬民族である。王侯貴族は狩が娯楽であり、スポーツでもある。この時代からカスピ海沿岸のマーザンダラン州には高さ30mに及ぶ樹木で覆われた密林地帯があって、野猪、狐、ジャッカル、野鴨などの狩猟を楽しんだといわれている。この錦の連珠円文の直径が38cmほどあり、これが縦3列、横5列で構成され、各連珠円文の間隙には写真のようなアーカンサス唐草が描かれている。 アーリア民族が最初にギリシャ人と接触したのはアケメネス朝時代で、ペルシャが当時ギリシャへ侵攻して、有名なマラソンの発祥地となった“マラトンの戦い”などに関わっている。 BC333年にアレキサンダー大王が “イッソスの戦い”で、ペルシャの王ダリウス三世に大勝した。 アレキサンダー大王はペルシャの植民地化を容易にするための積極的な融和策として、自分自身も、部下にも高度な文明を持つペルシャ人の女性との結婚を奨励した。 結果として、文化、宗教、芸術、工芸の交流が盛んになった。 この歴史的な背景から、この錦を最初に見たフエノロサ教授と岡倉天心は、この唐草文様はギリシャ直系の文様であると指摘して、これが東西文化交流の証拠とされた。と語っている。 この錦の織り方は龍村平蔵著の“錦とボロの話”の中で、次のように述べている。 「この錦の織り方は緯錦(よこにしき)である。緯錦というのは横糸で文様を織り出す方法で、古くは殷、周時代の最初の錦が、ごく単純な緯錦と考えられる。しかしこれは大量生産がきかないので、漢から隋にかけてはたて糸で文様を織り出す経錦が中心を占めた。そして再び唐時代に緯錦の高級品が盛んになる。」

材質は絹である。緯錦は製作に緻密な手作業と正確な織技術を要するので、この寸法の錦織には膨大な時間と労力が費やされたのだろう。

2.騎乗で弓を引いている人は誰か 龍村平蔵氏の“錦とボロの話”から引用しよう。 “この人物を良く見ると

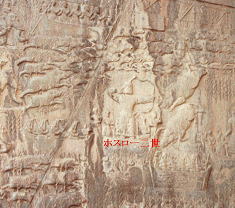

1. 天馬に乗る神格を持っている。 2. 翼のついた日月冠をつけている。 3. 胡弓をひいて獅子狩をしている。 これらのことを考えると、頭に浮かぶのはササン王朝の王者の偉容ではないか、ということである。ではササン朝のどの王様か。 ササン王朝の貨幣を調べていくと、ホスロー二世の肖像貨幣と銀皿浮彫肖像が、日月冠に翼形のかざりをつけている点で一致して、特に太陽を三日月の中央に低く置いた形が獅子狩文錦の冠と一致している。 つまり、この錦はホスロー二世の肖像入り織錦なのである。“

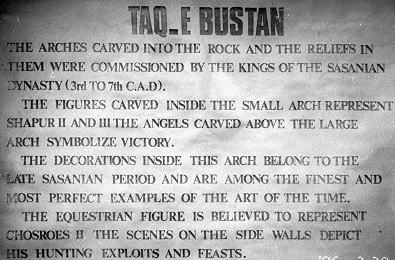

ここでササン朝時代の首都であったクテシホン(現在のバグダート)からザグロス山脈を越えて、ハマダーン(エクバタナ)、テヘランに通じるシルクロード上で、山脈の東の裾野にあるケルマンシャー市の近くにTAQ-E-BOSTAN(ターク エ ボスタン)という岩崖に天井がアーチ状の洞窟を掘って、内部にレリーフを製作したササン朝時代の遺跡がある。 この洞窟の中にホスロー二世の戴冠式と馬上の勇姿、左右の壁にはホスロー二世の狩猟図が描かれたレリーフがある。  左の写真は、これらの遺跡がホスロー二世(590−628)とシャプール二世、三世のものであるという看板である。

戴冠式の写真にポインターを乗せると、ホスローの王冠部分が拡大されます。 確かに三日月冠の上に太陽のシンボルが描かれていることが判る。  洞窟の左右の面にはホスロー二世の弓を引いている立像の周りに無数の像、猪、鹿の群像が波のように押し寄せてくる様子が壁全面に描かれている。 洞窟の左右の面にはホスロー二世の弓を引いている立像の周りに無数の像、猪、鹿の群像が波のように押し寄せてくる様子が壁全面に描かれている。当時の狩猟では、野猪が獰猛な動物とされ、勇者が一発の弓矢で仕留めることは権力の誇示の象徴的な場面であった。 またホスロー二世のことをPARVEZとも呼ばれていた。パルヴィーズとはペルシャ語で“The ever Victorious” 即ち”いつも勝利する者“ということになる。 文献によるとこの王は603年にはローマ軍とも戦闘を開始して、ダマスカス、エルサレムも占領したと言われている。 祖父のホスロー1世と合わせて、ササン朝末期の領土の拡張、国土の保全、執政に優れた手腕を発揮した王者の一人とされている。 |

||||||||||||||

| 続く | ||||||||||||||

| |