| ボーイング787:機体はアルミ→炭素繊維複合材 | |

| 川村 知一 | |

|

はじめに |

|

|

|

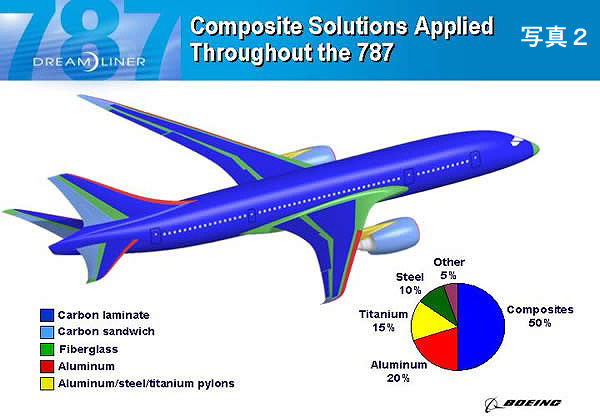

[1970年代の話] (その1)1970年代後半、都内で聴講した複合材シンポジウム。 ・東大教授の講演 天然に存在する優れた複合材には、竹、山吹、鬼かずら、が挙げられる、という面白い余談から始まった。 (竹は軽量化と断面係数に有効な中空で、筒は柔軟なマトリックスと縦の長繊維からなっている天然の優れた複合材で、適度な距離に節があり、風を受ける枝は節から出て、強度設計上優れた構造になっている。 山吹も同様に、中空部に軽量なスポンジ状の充填物があり、座屈強度を向上させている。) 本題に入って、航空機の将来像がグラフで示され(横軸に年代、縦軸に材料の使用比率)、炭素繊維複合材は戦闘機で実績を積み、いずれ旅客機に使用される、と予想していた。 * ・炭素繊維複合材メーカーの講演 炭素繊維複合材について顕微鏡写真を多用して説明があった。 課題は、炭素繊維が均一に分散していること、樹脂マトリックスとのヌレ性が確実であること、の信頼性向上であるとされた。 当時の技術では間接的な検査方法がなく、全数破壊検査を要する、と信頼性に前途多難な話があった。 (その2)ボーイング社における炭素繊維複合材 1979年、YS11後継機としてYXX国家プロジェクトがボーイングと共同開発中であったのと、日伊米3国共同開発の757,767が本決まりとなって、市場調査の一環としてボーイング社訪問に参加した。 ボーイング3工場を見学する中で、炭素繊維複合材を製造する大型オートクレーブがあり、戦闘機の垂直尾翼を試作している話があった。 [まとめ] 炭素繊維複合材は開発段階から30年以上が経過し、炭素繊維の大幅なコストダウン、複合材技術の飛躍的進歩によって、高い信頼性が要求される旅客機の1次構造部材にまで多用される時代になった。 30年前、ボーイング社を訪問した時の説明で、「従来の設計技術による727(写真3)に比べ、767(写真4)は有限要素法を駆使した新しい設計技術で30%軽量化し、燃費を30%低減した」とあった。   今回の787は炭素繊維複合材を多用して、767より20%軽量化し、20%燃費節減になった、とある。 30年前の予想通り、航空機の1次構造部材において、長年主役を演じてきたアルミニウムの使用比率が低下し、炭素繊維複合材が台頭する時代になった現実は、アルミニウム関係者にとって残念なことであるが、特筆すべき変化である。 追記:ジェットエンジン推力比較 727から787までの写真を見ると、ジェットエンジンの大型化が注目される。 大略をまとめると表のようになる。 機種 代表エンジン 搭載個数 推力(lbf) 727 JT8D 3 12,250~17,400 747 PW4000 4 52,000~99,000 767 同上 2 同上 777 GE90 2 77,000~115,300 787 GEnx 2 53,000~75,000 |

|

| 平成23年8月31日 | |