| 第 4 2 9 回 講 演 録 | |

|

日時: 2015年7月15日(水)13:00~15:00 演題: トマ・ピケティの『21世紀の資本』を読む ~なぜ、いま「格差」の時代なのか?~ |

|

|

はじめに トマ・ピケティの『21世紀の資本』は、世界主要国の厖大な税関連記録等をデータベース化し、富と所得分配に関する多面的な考察の成果をまとめたもので、600ページを超える画期的な大作である。この著書は2013年に発刊されて以来、世界的に大反響を呼び、多くの人が様々な批評、コメントを出している。しかし、この著書を完全に読みこなし、そこに盛り込まれた分析概念や導き出された仮説、政策論を理解することはとても骨の折れる仕事である。図らずも今回、ピケティの大作をどう読んだのか、というお話しをする場を提供された。「群盲象を撫でる」という諺があるが、私は、その「群盲」の一人かもしれないと危惧しながらも、折角の機会をいただいたので所見を披露したい。ほぼ同世代で同じような人生経験をされてきたと思われる皆様と、忌憚のない意見交換ができれば望外の幸せである。 なお、本日の講演の内容は、お手元のレジュメに従うが、関心のある方は配布資料「T.ピケティの『21世紀の資本を読む』」(下記URLに全文掲載)にも目を通していただければ有難い。 http://akagane-k.sakura.ne.jp/a-club/kouenkai/back_number/429report-add.html 1.トマ・ピケティの略歴 1971年パリ郊外の裕福な家庭に生まれた。名門パリ高等師範学校(ENS)を経て、1993年に22歳で国立社会科学高等研究院(EHESS)とロンドンスクール・オブ・エコノミクス(LES)から経済学博士号を取得している。論文のテーマは資本主義社会における富の再配分で、この当時から今日まで所得分配の問題に取り組む姿勢は一貫している。この後すぐに、マサチューセッツ工科大学(MIT)の准教授に採用された。しかし、米国の経済学が数学を駆使して「科学っぽく見せる」ことに頼り、数式になじまない複雑な現実から目を背けているとし、2年でMITを辞めフランスに戻ってしまった。2000年からEHESS教授、2007年からパリ経済学校(EEP)の教授を務めている。なお政治的にはフランス社会党に近い立場をとっている。ピケティの経歴を見ると、若いころからの「英才の手作り教育」の重要性が分かる。日本の「マスプロ教育」の問題点が指摘されて久しいが、その改革は未だ途遠しの感がある。 2.『21世紀の資本』の主題とアプローチの方法 ピケティがこの大作を著わすことになった動機は、彼が若いころから強い関心をもち、生涯の研究テーマとしてきた「富の再分配」、「所得分配の不平等」についての実証的な研究の成果の集大成であった。彼はまた、世界の先進諸国経済が20世紀後半の成長期を経て21世紀には低成長の時代に入り、人口減少も相まって「不平等」がさらに拡大していくのではないかと危惧している。ピケティは、近年の経済学が「科学」を標榜し「経済的決定論(Economic Determinism)」に走るあまり、謙虚さに欠け、経済理論で世の中の現象を解釈し、演繹的な処方箋を書こうとしていることに疑念を向けている。彼は、丹念に「事実」を確かめデータを分析するという実証的なアプローチ方法をとってきた。さまざまな事実を、国別の長期時系列で比較分析し、歴史学、政治学的な観点も加えて考察をする、帰納的な手法といってよい。ピケティは約20か国の200年を超える長期の徴税記録等関連資料をデータベース化し、それらに多面的な分析と考証をおこなった。米国のノーベル賞経済学者サイモン・クズネッツも、1950年代に経済発展と所得分配について税務データに基づく研究をおこない「クズネッツ仮説」を立てている。「工業化の初期段階では所得分配は不平等化するが、経済発展とともに平等化する」というもので、逆U字型の「クズネッツ曲線」は通説として採用されてきた。ピケティとは全く異なる結論ということになるが、これはクズネッツが研究対象とした期間が20世紀前半の50年間に限られていたためである。2度の世界大戦、続く冷戦時代という特殊な時期であり、戦争による物的資本の破壊、高インフレによる減価などのため蓄積資本が減少した時期であった。一方、ピケティは19世紀から21世紀までの200年以上(データによっては300年)にわたる長期間を調査対象とすることによって、長期的に持続し、拡大する「不平等」、「格差」が存在するという画期的な結論を導くことができたのである。 3.主要な論点 1)資本蓄積のダイナミズム 経済学では、「資本」は利潤の極大化、効率化を求めて行動するとしているが、ピケティは別の角度、つまり「資本蓄積のダイナミズム」という観点から資本のミクロの動きに注目した。スティーブ・ジョブスはアップル・コンピュータを創立し「時代の寵児」となったが、一時期会社を追われ再びトップに帰り咲くという波乱に富んだ生涯を送った。その彼が、2005年にスタンフォード大学の卒業式で講演し “Stay hungry, stay foolish”

という言葉を餞として社会に旅立つ若者に贈った。この言葉は、あまりにも有名で今や伝説となって語り継がれている。「現状に満足してはならない。つねに飢えて獲物を追い続けるような状態にあれ。世間から馬鹿にされて怯んではならない、つねに自らの理想に拘り続けよ」という意味と理解するが、この言葉に資本蓄積のプロセスの真の姿が巧く表現されている。ピケティは、より多くの富を得たいという衝動、世間の非難をものともせず、ひたすらに資本蓄積の目標に向けて突き進む力が市場経済を動かす真の力だという。そしてまた、この資本蓄積のプロセスは幾多の企業の業績の浮沈に見られるように、決して安定的なものではない。常に問題を解決し、より高い目標に向かって行く衝動であり、それが資本蓄積の推進力となっているのである。

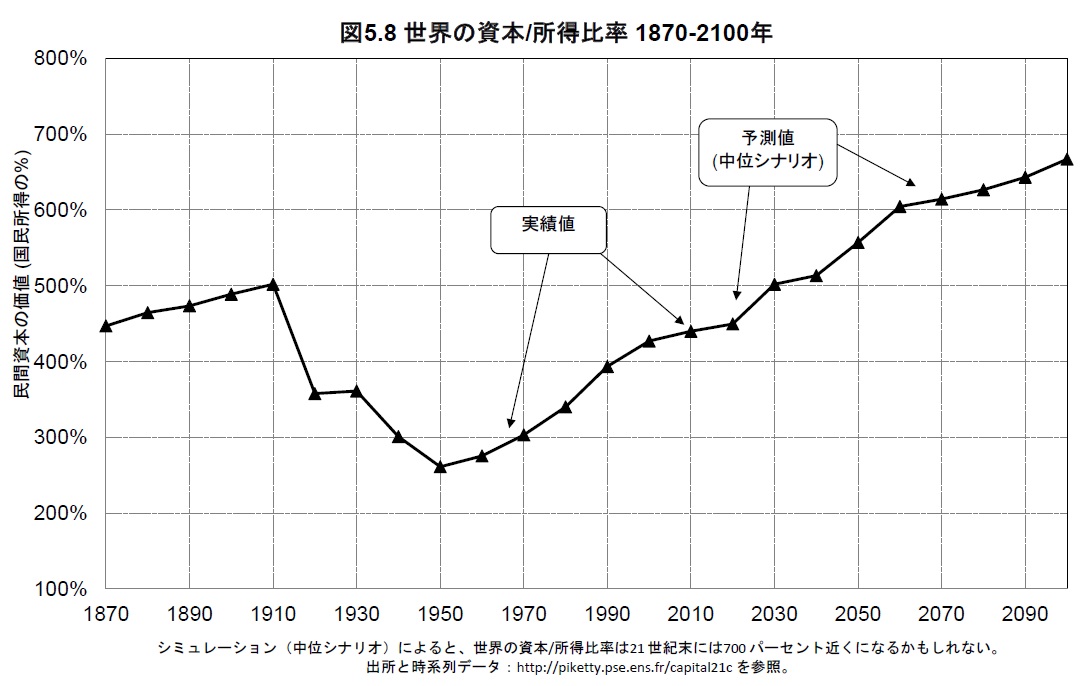

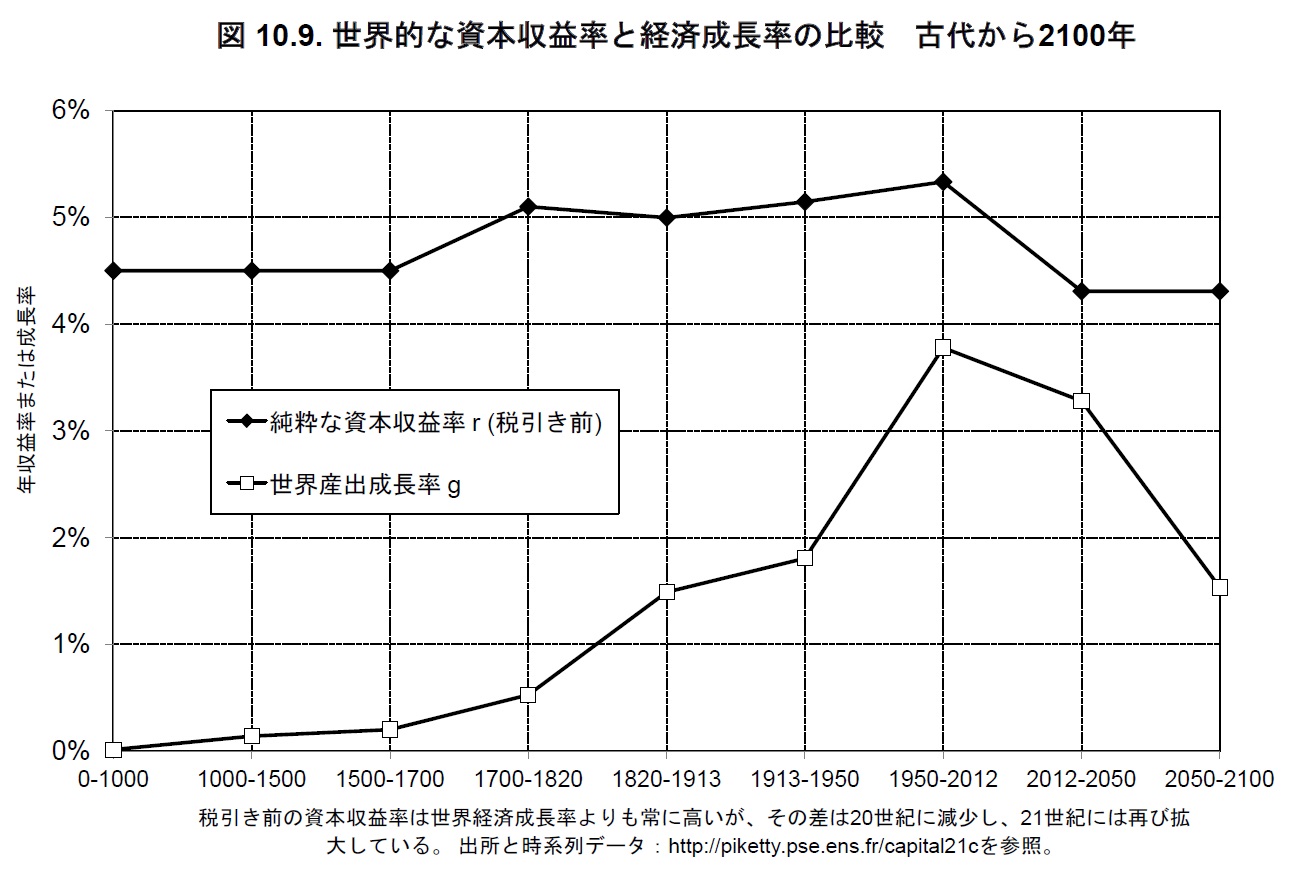

2)[r>g]の不等式と「市場経済の論理的矛盾」 ピケティは、このように「資本の取り分」が大きくなるということの意味を次のように考察している。 資本の蓄積過程はダイナミックで不安定なプロセスであり、「収束(convergence)」と「分岐(divergence)」を繰り返す「論理的な矛盾」を内包している。「収束」つまり不平等の縮小は、知識・技能の拡散と伝播によってもたらされる。一方「分岐」、つまり不平等の拡大とそれを推進する力はつねに「収束」の力よりも強い。 ピケティは、資本収益率と所得増加率の関係を分析して導き出した不等式 r>g

(資本収益率>国民所得成長率)について、「市場経済が内包する論理的な矛盾」であり、さらに「歴史的事実」であるといっている。この不等式は経済理論に基づく演繹的な帰結ではないことに注目したい。これは外から与えられた力によるものではなく、資本の蓄積プロセスの構造的矛盾であり、『21世紀の資本』の核心をなす部分である。国民の生産物の配分において、資本の収益(取り分)率が年間の所得の増加率(≒賃金の上昇率)よりつねに大きくなるということを意味している。そして資本の収益は、すべてが生活費などに消費されるのではなく相当部分が蓄積に回る点で、年間の所得と異なっている。

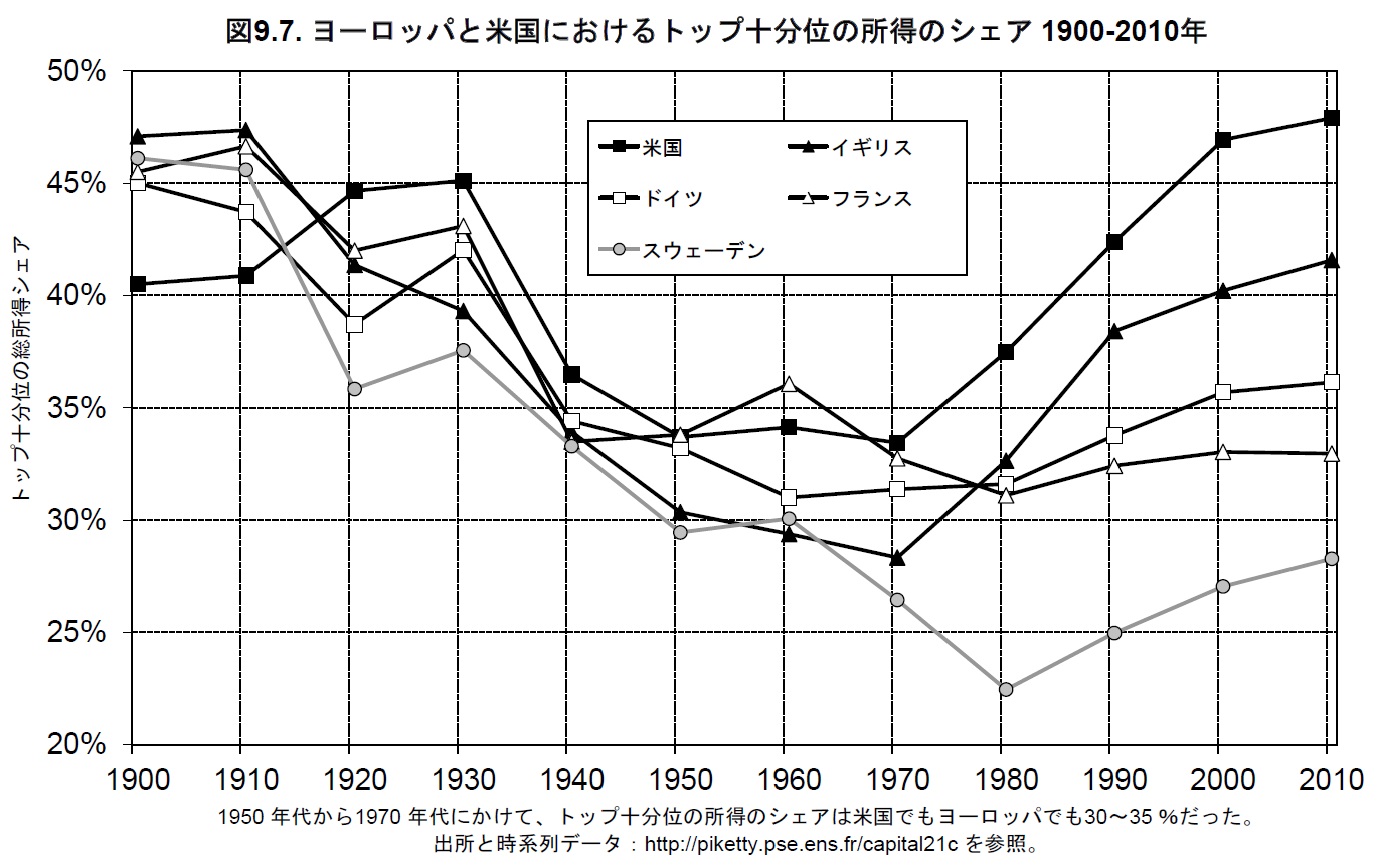

『21世紀の資本』を読んだ経済学者達は、ピケティのいう「不等式」は経済理論モデルから導き出したものではなく、曖昧で不確かな歴史的データとその比較分析に基づく帰納的な結果であり、理論的な正確さに欠けると反論し、再現性に疑問を呈している。しかし、ピケティは彼等とはアプローチの仕方を全く異にしていることを理解する必要がある。 3)所得分配と政治 毎年生み出される富(国民所得)の配分は、資本の論理が働くことはもちろんだが、政治が深く係っており、歴史的にその時々の政治力学と政治的な判断

―公正と正義― が強く作用していた。例えば、先進国の所得分配の推移をみると、基本的には同じ傾向を示すが、各国の政治的選択の力によって多様なパターンを描いている。

4.本書の結論 1)21世紀の富、所得分配はどうなるか ピケティは、今後の世界経済は成熟化し19世紀と同じく低成長時代に向かっており、所得分配の不平等化が一段と進むものと予想している。グローバル競争が激化するなかで、かつての大土地保有者などの資産家ではなく、「スーパーマネジャー」といわれるエリート経営者が高額所得者の上位に名を連ねる時代の到来である。ピケティは、この不平等の拡大はいずれ政治的な壁に突き当たると警告を発しているが、格差が拡大している原因は経済の低成長である。低成長下では不等式

r>g の(g)が小さくなり、一方で、資本の取り分は年間の所得総額の20%~25%で比較的安定しているため、相対的に(r)が大きくなり、格差を拡大させることになる。成長率をさらに押し下げるもう一つの要因は、人口が21世紀の半ばに世界的にピークを迎え、その後減少に転じると予想されていることである。 2)ではどうすればよいのか 不平等拡大の対策として、ピケティは高所得者に対する累進的な資産課税の実行が、公正で効率的な手段であり望ましいという。確かに市場経済においては資本家の富に対するあくなき衝動、闘争心、競争意欲が資本蓄積の核心の部分である。これを失えば、資本主義は力が萎えてしまうので、これをいかに維持し十分に発揮できるようにするかが大切なことである。ピケティは正にその「衝動」そのものが様々な問題を惹き起していることを認識したうえで、資本の持つ基本的な力を温存しながら格差の拡大を防ぐ対策として、累進的資本課税を提唱したのである。例えば、年間所得の5~6倍となっている総資産に平均して15%の課税をすると、一回の課税でほぼ年間所得に見合う税収が得られる計算になる。この税収を格差縮小の対策に充てることができれば、ピケティがいうように「公正で効率的な」不平等是正の手段となるであろう。ただ資産課税には、税回避の行動を阻止し国ごとの税率を一律にすることなど国際協調体制を構築する必要があり、さらに詳細な資産状況を把握するという困難な課題が残されていることに留意しなければならない。 3)日本の格差はどうなっているか 戦後の世界の中で経済成長と平等社会を実現してきたのが日本であり、日本はアメリカのような格差社会とは異なるという説がある。「1億総中流社会」といわれたこともある。日本は競争を制限する規制社会であり、競争を嫌う伝統が根強い。しかし、その結果、経済の成熟化のなかで新陳代謝が遅れ、市場競争のもたらすメリット、成果を十分に享受できなくなっているのも事実である。経済を活性化しするためには、ピケティのいうように、資本蓄積のダイナミズムを大切にし、全体の所得を拡大する。そのために競争のインセンティブを削がないようにしなければならない。日本は競争を抑制することで平等社会を達成したようにみえるが、それによって失ったものも大きいのではなかろうか。 日本企業の新陳代謝は滞っている。日本の起業・開業率は米国の1/3にも達していない。さらに新規事業創出に不可欠とされる「敗者復活戦」を受け入れる文化がない。日本が活力のある経済を取り戻すためには、規制を緩和して自由な経済活動を促し、新陳代謝を活発にし、教育や研究開発体制を見直し、一層の充実を図らなければならない。一方、「少子高齢化」は世界の中でも最も進んでおり、税収の不足と医療や社会保障費の増大という財政的な困難に直面している。21世紀に入り世界主要国の中でも突出した政府債務を抱えているが、これは現世代が負担すべきコストを次世代に回すという、形を変えた所得再配分であり、「平等社会」の中に隠されている格差拡大という問題の本質は変わらない。次世代のために必要な教育や技術開発投資も抑制せざるを得ない日本の状況は、国際的にみても先頭集団から劣後しつつある。ピケティは、「国の債務の増加は次世代につけを回すことであり、このような“恥ずべき行為”が世界に拡がっているのは嘆かわしい。政治は資本主義経済の本来持つ力をうまく引き出して、もっと前向きの方法で問題解決に当たるべきである」と述べている。ピケティは日本を名指してこれを言っているわけではないが、その主張は正に日本の現状に当てはまる。日本は、現状是認、消極志向、自己満足から早く脱し、新分野への積極的な投資によって経済を活性化させ、税収を増やし、財政の負担を減らし、次世代の負担を減らさなければならない。 5.おわりに ―新しい政治経済学をめざす― これから21世紀末にかけて世界経済は、グローバリズムと競争の激化という環境のなかで低成長に向かい、所得分配の不平等と格差拡大が予想される。この市場経済の基本的な構造矛盾がつくりだす問題を解くカギは、国際協調の下での累進的な資産課税の実行にあると、ピケティは強調している。しかし、この課題に対し、公正で正義にもとづく解決策の準備と合意形成のためには、新しい政治経済学と開かれた民主政治の実現が不可欠であろう。格差から政治へと問題が拡大し複雑化しているのである。ピケティは「Economics/経済学」は「Science/科学」ではなく、「Political Economics/政治経済学」であるべきだという。『21世紀の資本』の最後の章に “Economic transparency and

democratic control of capital” という言葉がある。ピケティは、これまでの「経済学」の殻に閉じこもるのではなく、経済問題やデータの一層の開示を進め、「資本蓄積のダイナミズム」を民主的にコントロールする方法と組織を改善し進歩させていくという新しい課題に取り組まなければならない、と述べている。 Q & A Q1:マルクスも「資本論」でピケティと同じように資本主義の下では労働者は窮乏化し、資本主義は崩壊するといっているように思うが、マルクスとピケティの差はどこにあるのか?また、ピケティのいう「資本」と「所得」の定義はなにか?税理士の立場でいうと、「所得」は「収入」から「経費」を差し引いたもので、企業会計上の「所得」は「損金」を差し引いた後の「益金」である。ピケティが集めた「所得」のデータは、国によって「所得」の概念が違うものを、どのように把握し整理したのか? A1:マルクスのいう「労働者の窮乏化」はピケティの「不平等の拡大」と一見同義のようにみえる。しかし、マルクスの「資本の無限の蓄積と労働者の絶対的窮乏」の理論は19世紀前半の英国の紡績工業の状況に立脚したものであり、「生産性の向上」を無視していた。実際には労働者はめざましい生産性の向上により、絶対的に窮乏することなく、それなりに豊かになった。両者の違いはその理論を組み立てるデータの収集時期・期間の違いによるところが大きい。「所得」の意味については、ピケティ自身も所得に関するデータは、国別、時期別に、制度・精度の違いがあり、かなりの推測をまじえたものであることを認めている。しかし、これらのデータから一定の傾向、方向を見出して議論することは可能である。ピケティのいう「所得」とは「その経済が年々作りだす付加価値」であり、国民所得またはネットのGDPに相当するが、実際には国別、時代別に制度や法律の違いの影響を受けざるを得ない。経済の付加価値のかなりの部分は賃金であり、賃金の代理変数と考えてよいであろう。またピケティの「資本」の概念には、機械などの物的資本だけではなく、住宅、土地、金融資産(現金、債券、株式)などが含まれており、「富」の概念に近い。ここでは「富」、「資産」、「資本」はほとんど同義に用いられている。 Q2:日本でアンケートを取ると大多数が「日本には格差があり、次世代では格差がさらに拡がる」と回答する。「正規」と「非正規」の格差、敗者復活が困難であること、低所得者の貧困化などにより格差拡大が現実の問題となっている。一方で、英Economistは日本の経営者の報酬が少なすぎると指摘している。また、日本の国民経済計算によると1990年から2013年の23年間で「国富」の総額は3531兆円から3049兆円に減少しているが、国富構成の内訳をみると、土地が2077兆円から1122兆円に大きく減少する一方で土地以外の生産資産は1054兆円から約2倍の1928兆円に増えている。これらの数字の意味するところはなにか? A2:ピケティのいう「格差」は所得分配の格差であり、資本と労働報酬の所得分配の差をいっている。市場競争のなかで能力による所得の格差が生じるのは当然である。一方、日本でいわれている「格差」は制度に関わるもので、正規と非正規労働の間の「賃金格差」など、「格差」の意味が違っている。日本人の国民性は「格差」を嫌がり、競争を好まないといわれている。この平等意識・平等社会は、戦時中の統制経済や、戦後のGHQの占領政策のもとで実行された経済民主化政策、すなわち財閥解体、農地解放、労働組合結成、企業の雇用制度などで培われてきたものである。そして高度成長の過程で日本的労働慣行として定着し、日本的平等社会が醸成されてきた。戦争前の日本は現在の米国のように、それなりに所得格差があり、労働移動も多かったことに留意すべきであろう。つまり日本的雇用制度から生じる格差と、ピケティのいう資本の蓄積過程で作りだされる格差とは別物である。大阪大学の大竹教授の調査によれば「所得は何によって決まるべきか」という問いに対して、「能力・学歴」と回答した人が、米国は50%以上もあったのに対し、日本は20%に過ぎなかったという結果がある。ピケティは、今起きている格差は資本主義の根本にある「論理的矛盾」によりもたらされるものであるから、格差解消のため資本の蓄積過程に干渉すれば、資本主義のダイナミズムを削ぐことになるので、それを避けるための方法として「資本課税」を提唱している。資産・資本からの所得に対して、許容の範囲内に収めて課税をすることが効果的で、望ましいといっている。課税の対象とする「資産」と「所得」の明確な区分については十分に説明できないが、いずれにしても「資産」に対する課税である。日本の「国富」の構成の中で、国の債務は先進国の中でも最大で国民所得の2倍に達しているが、それに見合う民間の金融資産があるので、対外債務の大きいギリシャのような問題とはならないという。しかし、低成長経済が続けば、政府債務とその増大は次世代に莫大なツケを回すことになり、世代間格差を拡大することになる。日本は平等社会であり格差社会ではないという議論には与しない。ピケティは「国富」の総量や増加率よりむしろ、資産、所得の負担・配分がどうなされているかを中心に議論している。

補論

本日のピケティの「21世紀の資本」についての講演の「補論」として、配布資料(本文)に従って追加説明をしたい。 「資本主義の将来」について ピケティは『21世紀の資本』の冒頭で、この本は「経済書であると同時に歴史書である」と書いている。ここで、経済学者達が資本主義の将来についてどのように議論しているかを紹介する。 これまでの偉大な経済学者達はほとんど誰も資本主義に穏やかな未来を予想していない。ピケティも然りである。誰もが資本主義を「歴史的方向性をもった社会秩序」であり、個人相互の競争によって駆り立てられる私利追求の普遍的な衝動を活力源とする社会と捉えていた。ただ資本主義が自らのゆるぎない力による働きのみで勝利を収めると考えた人物はいなかったのである。 また全員が「資本主義は自己破壊的である」と考えていたが、その理由は、つねに自ら変化し続けるという資本主義のダイナミズムそのものがシステム最大の敵であるという自己矛盾を内包していると洞察していたからである。つまり、資本主義のマクロ秩序とミクロ秩序をうまく合理的に維持することが難しいという矛盾である。もう一つが、富の偏在、不平等に象徴される倫理的正統性に対するうしろめたさであり、これまた資本主義が内包する構造的矛盾に他ならない。このように、概括的アプローチではあるが、資本主義の将来についてピケティは他の経済学者と全く違うアプローチをしながら、概ね同じような結論に到達している。資本主義は画期的に人間の生活を豊かにしてきたが、自らそのシステムの中に大きな矛盾を抱えている。資本主義は闘牛士の手に負えない獰猛性を持つ猛牛のようなものであるが、それが資本主義の資本主義たる所以である。このような資本主義の基本的な特徴を洞察した偉大な経済学者達は、その将来に不安を感じながらも資本主義に変わる代替案を構想することはできなかったのである。マルクスの「計画経済」という概念は破綻している。 利己心のみの意思決定、富や地位に恵まれた個人が一方的に行なう意思決定によって社会が統合される。資本家の飽くなき闘争心、富の蓄積に対する飽くなき欲求が社会の進化させる起動力になる。これが約300年前に産業革命とともに登場し、現在に受け継がれてきたミクロの秩序とマクロの秩序を統合する資本主義社会の本質である。そして、我々は、ある意味では原始的であり単純な社会統合の仕組みに依然として頼り続けている。しかし、この仕組みは不安定で、リーマンショックのような重大な金融危機も起る。この古い仕組みのままでよいのであろうか?他に代替案がないとすれば、この仕組みをよりよく機能させる方法を工夫すべきではないか?それが新しい「政治経済学」に課せられた課題である。社会の物質的福祉を向上させる強力なエンジンでありながら、他方で不平等、格差を作りだす制度のあり方を考える人間の智恵に期待するところが大きい。 注)1.本稿で使用した図表はhttp://cruel.org/books/capital21c/figurestables.htmlから借用した。 2.別途配布資料「T.ピケティの『21世紀の資本を読む』」は全文を下記URLに掲載している。 http://akagane-k.sakura.ne.jp/a-club/kouenkai/back_number/429report-add.html

(記録:井上邦信)

|

図

図